- Accueil

- Histoire & mémoire

- Théâtre de Belleville, 130 ans d’histoire dans la cour Lesage

1138 visites sur cet article

Théâtre de Belleville, 130 ans d’histoire dans la cour Lesage

¤1. L’aspect de la cour Lesage de nos jours. Photo : DR

¤2. Dessin non signé illustrant l’en-tête de l’article de Maurice Hamel dans le n° 1, janvier 1933, de la revue « Lectures pour tous ». Source : BNF/Gallica

¤3. La silhouette du théâtre de Belleville ancien telle qu’on la voyait peinte vers 1995 sur une paroi du baraquement d’un manège forain stationné au bout du boulevard de Belleville. L’artiste s’est très visiblement inspiré de la carte postale constituant le n° 8 de notre iconographie. Crédit photo : Maxime Braquet

CHAPITRE 1

Grand parcours historique

L’OUVERTURE D’UN THÉÂTRE À BELLEVILLE, comme dans un certain nombre de communes et territoires limitrophes de Paris au début du XIXe siècle : Montmartre, les Batignolles, Montparnasse, les Ternes…, fut naturellement reliée aux besoins sociaux et culturels des populations nouvelles de ces localités en voie d’urbanisation et jusque-là paysannes pour l’essentiel. Ce dernier phénomène, en germe dès le milieu de l’Empire, était déjà avancé à Belleville, en 1828, quand la cour qui ne s’appelait pas encore Lesage [7] s’enrichit d’un théâtre. Le bureau municipal bellevillois d’alors appelait déjà depuis plusieurs années de ses vœux la création d’un théâtre local. Constituée de riches paysans, de propriétaires fonciers et de commerçants à l’aise, cette notabilité n’avait pas seulement pour guide d’action l’acquisition du standing culturel auquel elle pensait avoir droit. Deux autres motifs la poussaient qu’inspirait manifestement la spéculation immobilière : rendre plus attractif le territoire bellevillois, juguler une certaine anarchie qui régnait dans les entreprises de loisirs et de spectacles au sein d’un pays dont toute la partie la plus proche de la capitale, la fameuse Courtille, regorgeait de guinguettes et de maisons de bouteille. Tous lieux où la population besogneuse était vue par les autorités comme exposée à la contamination d’idées dangereuses venant de conspirateurs sociaux bien entendu dénoncés comme extérieurs aux vrais Bellevillois.

Une fondation extraordinaire. La chance des Seveste

Avant de poursuivre le récit historique, il faut préciser un point : au début du XIXe siècle et au long du règne des trois derniers rois de France, la création d’une place théâtrale — et la direction même d‘une salle de spectacles — dépendait avant tout de l’obtention d’un privilège royal. Pour le Théâtre de Belleville ainsi que pour tous les théâtres des banlieues parisiennes de l’époque, c’est la famille Seveste qui le reçut. Cet avantage extraordinaire est lié à une circonstance pareillement extraordinaire. Il serait dommage d’omettre de la narrer. M. Durand, cité dans l’introduction, en a fait la relation complète. Nous résumons ici : homme du chariot de Thespis, comme l’aurait écrit Théophile Gautier, Pierre-Jacques Seveste était aussi l’enfant d’un fossoyeur qui, au lendemain de la décapitation de Louis XVI, avait été chargé d’inhumer dans la plus grande discrétion la dépouille du souverain déchu. Le lieu [8] fut tenu si discret en dehors du foyer familial Seveste que, vingt-cinq ans après cet enterrement, les parents de sang royal du défunt l’ignoraient encore. C’est pour l’avoir alors révélé à Louis XVIII, en 1817, que le père reçut, pour lui-même et ses deux fils, Jules et Edmond, le fameux privilège. Ils commencèrent à l’exploiter tous trois dès 1821, à Sèvres, Montparnasse et Montmartre ; le père étant décédé en 1826, les enfants poursuivirent la réalisation de son projet à Grenelle et presque en même temps à Belleville (les Batignolles et le Petit-Montrouge viendront à la suite), où les travaux, d’après les plans de l’architecte Louis-Pierre Haudebourt [9], durèrent deux ans, entre 1826 et 1828. L’inauguration eut précisément lieu le 25 octobre de cette dernière année. Les échevins bellevillois, qui avaient tant attendu l’édification de ce théâtre, furent certainement heureux du résultat des travaux car la construction avait bonne allure, de l’élégance même — comme tous les autres théâtres Seveste, du reste. Qu’on en juge en regardant l’image n° 6. Les journaux de l’époque ne nous révèlent pas le nom de la pièce qui fut jouée au premier lever de rideau. Le Courrier des tribunaux du 29 octobre écrit toutefois ceci : « La salle est assez spacieuse ; elle offre cette innovation que le plan du parterre est incliné sur celui de l’horizon sous un angle d’environ vingt-cinq degrés. »

¤4. Billet de faveur de 1839, avec la signature de Jules Seveste à droite. Source : BHVP, manuscrits, CP4461.

¤5. Créé en juin 1842 à la cour Lesage, le drame en 4 actes « L’Azilie », de P. Raymond, a marqué la scène romantique. Estampe anonyme. Source : BNF/Gallica.

Edmond Seveste, premier directeur de l’établissement, était un homme du métier, connaisseur des problèmes des comédiens et bien formé par son père au management. Selon des témoignages d’acteurs tel le jeune Mélingue (appelé à connaître une carrière étincelante. Nous le présenterons plus longuement au chapitre 3), il imposait à sa troupe ce que l’on appellerait de nos jours des cadences infernales par ailleurs assez chichement rémunérées. Comme le règlement royal, à l’époque, ne donnait pas aux théâtres de banlieue l’autorisation de monter des créations, le fils aîné Seveste reprit, à la programmation de la salle de la cour Lesage, des succès éprouvés. Tel Préville et Taconnet, vaudeville des spécialistes du genre MM. Merle et Brazier créé en 1817, à l’humeur gentiment grivoise, et autres pièces de bon ton tout à fait propres à satisfaire les goûts tranquilles des petits-bourgeois, fonctionnaires retraités et artistes qui, en 1828-1830, composaient la partie citadine de la population bellevilloise. Bien entendu, quand la révolution industrielle se développa après 1835, les Seveste, Edmond encore lui puis son frère, Jules, qui le remplaça au poste de directeur, surent s’adapter à la nouvelle base démographique, majoritairement ouvrière, du public de son théâtre avec des sujets de comédie moins policés. La vogue toute romantique des drames était d’autre part arrivée.

La valse du privilège royal

L’histoire du Théâtre de Belleville est agitée jusqu’en 1862 par la question du privilège royal permettant l’exploitation des enceintes d’art dramatique en banlieue [10]. Les Seveste se virent âprement disputer par des rivaux l’attribution de cette faveur à chaque date de renouvellement de celle-ci, y compris après que Jules, successeur d’Edmond, eut délégué, en 1842, l’administration du Théâtre de Belleville tout en restant le propriétaire. Les édiles bellevillois se placèrent avec régularité derrière la candidature des concurrents des Seveste, dont la conduite de la salle de la cour Lesage ne correspondait pas ou mal à leurs vues. La mésentente s’atténua seulement de façon relative quand le privilège passa, avec l’appui des Seveste du reste, à Félix Alboize de Pujol. Cette opposition, mêlée à des problèmes financiers et aux tracas de programmation et de troupe que rencontre banalement n’importe quel théâtre soucieux de garder son pouvoir d’attraction sur le public, tout cela, donc, aboutit à une crise majeure à la fin de l’année 1853. Condamné à la fermeture, le théâtre faillit alors mourir. Il échappa de justesse à la disparition grâce à une souscription publique exceptionnelle. La famille Seveste, toujours propriétaire, ne s’en vit pas moins contrainte de vendre au mois de janvier 1855 (voir l’acte d’avoué au chapitre 4).

¤6. Estampe non signée du Théâtre de Belleville dans son premier état, vers 1855. Source : BHVP, manuscrits, CP4461

¤7. Vers 1875. Photographe non connu. Source : coll. Maxime Braquet

¤8. Carte postale de 1905 qui montre le progrès de l’enserrement urbain du théâtre. Source : coll. Maxime Braquet

En 1861, une deuxième crise, cette fois alimentée par une querelle entre le directeur du théâtre en poste, Julien Fresne, et le nouveau propriétaire du sol comme du bâti de la salle, Augustin Guyot d’Arlincourt, menaça encore la vie de l’art dramatique en la cour Lesage. C’est alors qu’arriva Joseph-Edouard Holacher, qui réunit dans ses mains, et les rênes de direction, et le privilège (devenu impérial) tout en trouvant un terrain de conciliation avec d’Arlincourt. Il bénéficiait en outre du préjugé favorable de la mairie du 20e arrondissement qui, il faut le dire, n’avait plus tout à fait la tournure d’esprit que montrait la municipalité bellevilloise à laquelle elle succéda en partie.

Nous dirons plus loin tout le bénéfice que l’existence du Théâtre de Belleville retira de la saisie des rênes par M. Holacher père. Avant d’ y venir, il nous faut corriger le sentiment un peu sombre que le tableau des difficultés administratives brossé à l’instant a pu faire naître. Malgré un contexte tourmenté, le Théâtre de Belleville a connu au regard de l’art dramatique de bonnes périodes entre 1828 et 1862, même au temps de la direction des Seveste. En 1845, par exemple, Paul-Ernest (Paul Dullin à l’état civil), deuxième continuateur de Jules Seveste, réalisa une reprise remarquée de L’Ouvrier, de Frédéric Soulié, l’un des auteurs dramatiques majeurs de l’époque. Il fit preuve d’un don certain de découvreur de talents en faisant débuter à Belleville de futures étoiles lumineuses de la scène tels Henri Lafontaine, Léonce Nicolle, Jules Brasseur et Louis Lacressonnière (voir au chapitre 3 pour ces deux derniers noms). Quelque huit années après Paul-Ernest, et une valse de plusieurs directeurs, Jean-Baptiste Louis (dit Julien) Fresne, point trop mal vu du maire de Belleville Charles Pommier, imprima lui aussi une marque avantageuse. Il fut, en octobre 1860, le responsable d’un succès éclatant avec la création à Belleville de La Lionne de la place Maubert, de Jules Domay, si vif que la pièce, tout de suite après, tourna dans plusieurs théâtres de Paris. Il introduisit certainement à la cour Lesage les genres nouveaux qu’étaient l’opérette et la revue.

¤10. Coup d’essai et de maître de Jules Dornay (1860). Texte de la pièce. Source : BNF/Gallica

Preuve de ses audaces, il monta en 1861 Les Hirondelles, drame populaire de nouveau dû à Domay (et Eugène Lemoine-Moreau), avec des effets spéciaux de machinerie inédits et de somptueux décors tous deux applaudis par le public. Il sut donner leur chance à de jeunes auteurs qui, tels Emile Delteil, Alexandre Flan et Eugène Nus, feront d’ailleurs carrière, consacrera le talent de Domay et lancera enfin vers la gloire les jeunes actrices Léonide Leblanc [¤32] et Marie-Joséphine Chrétienno [¤33] (voir au chapitre 3).

La gestion de Fresne fut quelque peu aidée par une circonstance favorable liée à l’aménagement urbain de l’actuelle place de la République et de son pourtour, lequel entraîna la démolition de toutes les salles de l’ancien boulevard du Temple. Le Théâtre de Belleville, point trop éloigné d’elles, a dû récupérer au moins une petite partie de leurs publics et cela jusqu’à ce que de nouvelles enceintes s’ouvrent dans le quartier rénové. Successeur immédiat de Fresne, le père Holacher tira pour sa part plus largement bénéfice de l’abolition du régime du privilège, en 1864, libéralisation qui donnait les coudées plus franches aux chefs des salles dramatiques.

Fin de partie

Sautons par-dessus l’époque des Holacher, à laquelle nous réservons un traitement de faveur au chapitre suivant. Arrivée en 1907, l’histoire du Théâtre de Belleville connaît encore, sous la direction intelligente d’Edmond Feuillet, de bonnes saisons jusqu’aux lendemains immédiats de la Première Guerre mondiale. C’est ensuite le début du déclin. Ni Feuillet ni son successeur, Paul Caillet, ne pourront plus contrecarrer l’inéluctable défection du public bellevillois, désormais capté par le cinéma. Malgré les efforts de modernisation du directeur de la salle Lesage, les vieux ressorts du mélodrame et de la comédie XIXe siècle ne font plus pleurer ou rire les Margot bellevilloises. Ces recettes, le cinéma les a lui-même reprises en large part en profitant du pouvoir supérieur de fascination des images animées. Hier grand pilier populaire, les ouvriers mêmes qui remplissaient de leur chahut bon enfant le paradis du Théâtre de Belleville le désertent à présent.

¤11. Coupure de presse de « Paris-Soir » du 29 septembre 1932. Source : BNF/Gallica

¤12. Dernière vision des balcons de la salle. Photo parue dans « L’Intransigeant » du 10 octobre 1932. Source : BNF/Gallica

En 1932, Caillet fera le pari fou de démolir l’antique bâtiment du théâtre en espérant le redépart dans la peau neuve d’un rez-de-chaussée d’immeuble Arts déco partagé avec un garage (un dancing au-dessous). Mais le fil était cassé, l’âme avait fui.

Chapitre 2

La grande ère des Holacher

LA PÉRIODE QUI S’ÉTEND DE 1862 À 1907 fut sans conteste la plus heureuse de toute l’histoire du Théâtre de Belleville. Sa durée d’un peu plus de quatre décennies en est la première preuve en comparaison du parcours passablement instable que la salle suivit auparavant. La prospérité relative mais réelle dont elle bénéficia en ces temps, elle la dut à une dynastie familiale de directeurs aussi avisés dans l’administration qu’inspirés dans la programmation des pièces et la conduite des troupes : Joseph-Edouard Alexandre Holacher père (teneur des guides de 1862 à 1879), Edouard (1879-1902) secondé par Louis, ses fils, et Marie Albert (1902¬1907), l’épouse d’Edouard.

¤9. Le théâtre dans sa renaissance, en septembre 1877, sous le management des Holacher. Dessin au crayon de Léon Leymonnerye. Source : musée Carnavalet, inventaire D.802 (1360)

Ce sont Edouard et Louis qui, en 1887, entreprendront les importants travaux de renforcement de la sécurité : percement de nouvelles fenêtres, installation de balcons et d’échelles, isolation de la scène par un rideau de fer, cheminée d’appel sur le cintre, constitution d’un réservoir d’eau ; d’amélioration de la décoration de la salle : lustre à girandoles, guirlandes florales peintes… et de son confort : remplacement des fauteuils, qui donneront au vieux Théâtre de Belleville le visage qu’il conserva jusqu’à la date de sa destruction définitive, en 1932.

Des directeurs aimés

Aucune notice ne figure au nom de Joseph-Edouard Holacher (ni à celui de ses fils du reste) dans le Dictionnaire des comédiens français*, de Henry Lyonnet, ouvrage pourtant très instruit. En croisant des sources d’information éparses, on parvient malgré tout à savoir que le fondateur de la dynastie, de souche alsacienne, naquit en 1826. Comédien de formation, il avait déjà assisté depuis plusieurs années Julien Fresne dans le management du théâtre bellevillois quand la direction de celui-ci, en pleine phase de crise, lui échut, en 1862, sous la double recommandation de Fresne en personne et de la municipalité du 20e arrondissement.

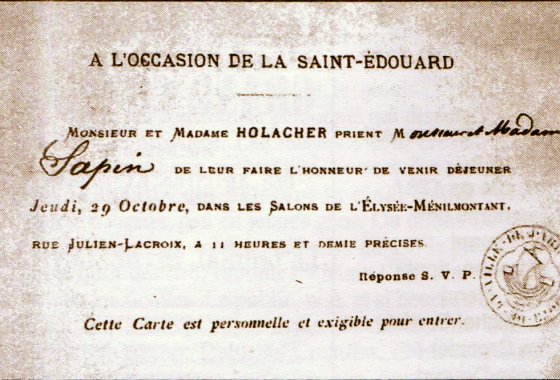

¤13. Carton d’invitation à déjeuner émis par Mme et M. Joseph-Edouard Holacher, directeur du Théâtre de Belleville, en 1872 ou 1873. Source : BHVP, manuscrits, CP4461

Il entretint d’heureuses relations avec les acteurs de sa troupe, créant autour de lui une ambiance de travail bon enfant. Michel Bordet, qui fut son régisseur jusqu’en 1868, a témoigné de l’affection que lui vouaient les comédiens. Pour la Saint- Edouard 1873, il écrivit ce petit bout-rimé : « Je vais chanter les louanges / De notre directeur / Il commande à des anges ! / Lui plaire est leur bonheur / Pourvu que ça leur convienne / Il font ses volontés / Comédiens, comédiennes / De lui sont enchantés / C’est en somme / Un brave homme / Avec personne il n’est fier / Pas bégueule / Une bonn’ gueule / Voilà le père Holacher [11]. » Cette bonhomie, Edouard, l’aîné des fils de Joseph-Edouard, l’hérita de son père. Après qu’il eut succédé à celui-ci, décédé en 1879 [12], il en fit même la marque de la maison. Il institua notamment la tradition d’honorer son saint patron (alors fêté en octobre). Transcrivant en 1932 des souvenirs d’un ancien acteur nommé Verner [13] dans Lecture pour tous, le journaliste Maurice Hamel, déjà présenté, écrit : « Edouard Holacher était un brave homme à la parole douce, aux cheveux crépus à la Dumas. Chaque année, le jour de sa fête, il dissipait avec eux, en un pantagruéligue repas pris dans la meilleure auberge de Saint-Fargeau [14] le produit des amendes infligées aux acteurs coupables d’infraction au règlement. » Gabriel Astruc, dans le livre de souvenirs Le Pavillon des fantômes* qu’il publia en 1929, rapporte ces traits : « Le père [Edouard] Holacher était un type curieux. Il balayait la salle, faisait répéter les drames du vieux Cormon, tenait le contrôle et remplissait les fonctions de chef de claque. Comme « romain », il mettait en œuvre des procédés très personnels. Il fut l’inventeur de l’effet de rire que, plus tard, Donval utilisa dans nos revues du Nouveau Cirque. Holacher, accoudé au balcon, écoutait la comédie. A chaque mot drôle, on entendait une sorte de gloussement suivi d’un pouffement et enfin d’un éclatement. Dans la salle irrésistiblement entraînée, le rire devenait général. »

A la différence de Joseph-Edouard, Edouard ne sacrifia pas à la gestion le plaisir de jouer sur la scène bellevilloise. En décembre 1901, âgé de 52 ans et déjà atteint par le mal qui l’emportera six ans plus tard, il endossait encore un premier rôle dans les cinq actes de Monte-Carlo ou les Drames du jeu, de Tinant et Moullet. Il avait souvent pour partenaires son frère cadet, Louis [15], ainsi que sa femme, Marie (ou Mary) Albert (1855-vers 1936), qui, face à la défection contrainte de son mari, assura l’administration du théâtre bellevillois à partir de 1902. Avant de se consacrer pleinement à la salle de la cour Lesage, Marie s’était fait un joli nom de comédienne sur les grands tréteaux parisiens.

¤14. Madame Holacher, Marie Albert à la scène, vers 1900. Atelier Nadar. Source : BNF/Gallica

D’elle, nous possédons un portrait assez complet et précis grâce à son filleul, un certain Edouard Bled, de racine alsacienne comme ceux de la famille Holacher et beaucoup plus connu de nombre d’entre nous pour être l’auteur de célèbres manuels scolaires de grammaire. Dans son récit autobiographique Mes Ecoles*, ce valeureux pédagogue consacre un chapitre presque entier à l’évocation de Marie Albert en 1905-1906, à Belleville : « Vers mes six ans, narre-t-il, je fus gardé près de deux mois par l’oncle Auguste et la tante Sidonie. Leur fille Eugénie était couturière et confectionnait, entre autres, les robes de ma marraine. J’eus ainsi la possibilité et la joie de voir Mary souvent après des séances d’essayage, même de passer quelques jours chez elle [16] et pour comble de bonheur d’assister avec mon oncle, ma tante et ma cousine à des représentations de pièces dont elle était l’un des principaux interprètes. Ma marraine était fort belle. Grande, de formes généreuses, les cheveux blond doré, les yeux noisette, le teint clair, une jolie denture, aisée de manières, elle correspondait aux canons de la beauté de l’époque. Epanouie et remarquée, elle approchait pourtant de la cinquantaine. »[¤14]

Dans son autre livre autobiographique, J’avais un an en 1900*, Edouard Bled complète le tableau ainsi : « Ma marraine, directrice du Théâtre de Belleville, m’emmena deux ou trois fois chez elle et, chaque soir, j’allais au théâtre. Mon cœur se gonflait d’orgueil. Pour moi, elle était la meilleure des actrices. Avant les trois coups, j’allais sur la scène, dans une ombre mystérieuse car le grand rideau rouge était baissé. Des actrices attendaient d’être maquillées. […] J’ai assisté à une représentation de Madame Sans-Gêne. Victorien Sardou [l’auteur] était dans la salle, il vint complimenter ma marraine : « Mary, vous avez été superbe. » […] Je me rappelle la toilette de cour [confectionnée par la cousine Eugénie] qu’elle devait porter dans le rôle de madame Sans-Gêne. C’était une robe blanche en satin ou en velours, pailletée, c’est-à-dire tout ornée de strass imitant les brillants, les rubis, les saphirs et les émeraudes. A la lumière, elle étincelait de mille feux. Ce beau travail avait demandé beaucoup de savoir-faire, de temps et de patience. »

Des heures très chaudes

Parmi elles, il y a forcément l’incendie des 11 et 12 décembre 1867. Un évènement aux graves conséquences car Belleville fut menacé de perte définitive de sa maison de théâtre même. Un incendie, comme il s’en déclare beaucoup dans les théâtres. A l’origine, presque rien, un accident aussi inattendu que stupide, comme la plupart du temps aussi. A cette date, on jouait sur les tréteaux de la cour Lesage un drame standard de la paire d’auteurs chevronnés Lepetit et Cormon, Le Canal Saint-Martin [17]. A l’ultime scène de la pièce, le scénario prévoit qu’un acteur tire un coup de pistolet. Le journaliste Maurice Hamel, encore lui, rendant compte de l’accident [18] dans l’article « Le dernier théâtre romantique disparaît » [19], explique : « La bourre du projectile s’était sournoisement logée dans les frises sans que les acteurs ni les pompiers de service s’en fussent aperçus. Le feu couva une partie de la nuit et éclata avec intensité avant le jour. »

¤15 et 16. Dessins parus sans signature dans Le Monde illustré les 21 et 28 décembre. Source : BNF/Gallica

La suite, sidérante, est narrée par la plupart des journaux contemporains du fait : « A trois heures et demie, lit-on par exemple dans La Petite Presse du 13 décembre 1867, plusieurs voisins réveillés par les aboiements d’un chien appartenant à M. Holacher, directeur du théâtre, aperçurent une lueur rougeâtre qui se faisait jour à travers les baies d’ouverture du magasin de décors placé derrière la scène. L’alarme fut aussitôt donnée ; le lampiste de la salle [20] se dirigea vers le magasin et, dès qu’il en eut ouvert la porte, fut obligé de s’éloigner : des torrents de flamme et de fumée s’échappaient par l’issue béante qu’on venait de leur donner. Pendant qu’on avertissait les pompiers, l’incendie faisait de rapides progrès, et le feu, après avoir ravagé le magasin de décors, avait gagné la scène, puis la coupole de la salle. » L’intervention conjuguée, hommes et matériel, de cinq casernes de pompiers environnantes fut nécessaire à la maîtrise des flammes qui, compliquée et dangereuse, demanda six grandes heures. Sept soldats du feu furent blessés au cours des opérations, dont un, gravement brûlé, mourut le jour suivant. A 10 heures, le théâtre était presque entièrement consumé et des travaux de déblaiement s’enchaînèrent afin de sécuriser les habitations de l’entourage.

Ce sinistre démontra la forte trempe de Joseph-Edouard Holacher qui, acculé à la ruine [21], ne se laissa pas couler sous l’accablement et fit face à l’adversité. Presque aussitôt se forma en lui la résolution de faire renaître le Théâtre de Belleville de ses cendres et, en attendant la réalisation de ce projet — à quoi il convainquit le propriétaire et des amis généreux d’adhérer —, il fit en sorte que son entreprise et surtout sa chère troupe continuassent de vivre. C’est ainsi que, dès les premiers mois de 1868, dans un local prêté gracieusement par la municipalité du 20e arrondissement et situé au sud de l’emplacement d’alors de la mairie, à la hauteur approximative de notre place des Rigoles, il monta un théâtre de fortune où des représentations furent bientôt données. La population bellevilloise ne fut en retard ni d’émotion ni de réaction. A preuve, le concert que la société lyrique Le Choral, composée de quelque 150 ouvriers tous du cru, donna, au profit des acteurs et des blessés de la cour Lesage, le 17 décembre 1867 dans les salons du bal de l’ Elysée-Ménilmontant, rue Julien-Lacroix.

¤17. Annonce du concert de soutien du Choral de Belleville. Source : BHVP, manuscrits, CP4461

Tout le milieu professionnel se porta à l’appui de Holacher. En faveur des artistes du Théâtre de Belleville — et des blessés de l’incendie —, quelques-unes des plus grandes salles parisiennes de l’époque : le Théâtre de la Porte-Saint-Martin, l’Ambigu-Comique et la Gaîté, par exemple, reversèrent ainsi à Holacher une partie de la recette d’une représentation et organisèrent une quête auprès des spectateurs. Parmi les « petits », le Théâtre du Prince-Eugène et le Théâtre Beaumarchais [22] prêtèrent leur scène pour une ou plusieurs soirées aux comédiens bellevillois. Le monde des cafés-concerts apporta lui-même son secours, les Folies-Belleville — de sa part, cela allait de soi en tant que proche voisin — ainsi que l’Elysée-Montmartre, et d’illustres artistes telle la chanteuse Thérésa participèrent à titre personnel à l’effort.

Cet élan général de solidarité démontre que, au milieu du XIXe siècle encore, le Théâtre de Belleville, loin de ne représenter qu’une salle secondaire réservée à une audience locale, populaire, suscitait au contraire l’intérêt d’un public parisien assez large et diversifié. Pour le monde du métier, il comptait beaucoup, fonctionnant comme une manière de centre de formation. A nombre de vedettes des tréteaux, il servit, nous illustrerons ce point au chapitre suivant, de base de lancement de carrière.

La reprise même des représentations, le 12 septembre 1868, dans le nouveau théâtre enfin reconstruit à l’identique, ou à peu de chose près, de l’ancien sur les instructions des architectes Henri Fernoux et Léon-Benoît Lehmann fut une fête. En préambule à la pièce choisie pour renouer le fil cassé, Le Bossu, d’après le fameux roman de Paul Féval, Holacher mit en scène la lecture par l’actrice de la troupe Jeanne Douard d’un long poème [¤41], Merci, œuvre d’un résident ancien de la colline, amoureux fou de son village bellevillois et de sa salle de théâtre — il habitait du reste tout près —, un homme à tout égard singulier : Jean Dolent (voir au chapitre 4 des extraits du poème et une présentation de son auteur).

¤18. « Une » de couverture du texte de la pièce « Les Voleurs d’or », de la comtesse de Chabrillan, dont le nom apparaît dans la liste de distribution sons le nom de Mme Lionel, jouant le personnage de l’ouvrier Albert. Source : coll. Maxime Braquet

A un tout autre niveau, la création de la pièce Les Voleurs d’or, en 1864, a représenté aussi un grand moment. Elle donna de nouveau au « papa » Holacher l’occasion de révéler son caractère tant généreux qu’audacieux. L’évènement eût bien moins marqué si l’auteur n’avait été une personnalité sulfureuse aux yeux de la bonne société, la célèbre Céleste Mogador, ancienne courtisane devenue comtesse après son mariage avec Lionel de Chabrillan.

¤19. La comtesse de Chabrillan, ex-Céleste Mogador, vers 1860, par Nadar. Source : coll. Maxime Braquet

Celui-ci décédé, sa famille fit tout pour nuire à la nouvelle carrière artistique et littéraire que Céleste embrassait. De son premier essai théâtral, l’adaptation pour la scène du sien roman éponyme [23], aucun directeur de théâtre parisien, cédant à la pression des Chabrillan, ne voulut. Un ami comédien de la comtesse qui jouait au Théâtre de Belleville lui conseilla alors de lire le script au « papa » Holacher. Ce dernier s’en montra tant enthousiasmé qu’il décida aussitôt de monter la pièce sans considération de la réputation de son auteur. Il fit davantage en demandant à madame Lionel de Chabrillan d’incarner l’un des personnages de la distribution, celui, masculin, d’un ouvrier, qui plus est. Il donna enfin à la mise en scène et à la confection des décors tous les moyens pour que la création fît date. Bien que la comtesse ne fût désignée sur les annonces qu’avec le nom de Lionel, peu de gens ignoraient qu’il s’agissait de Céleste Mogador et le succès de la représentation s’en trouvait ainsi suspendu à la réaction du public. Le 28 mai 1864, il fit un triomphe à la pièce. Au baisser du rideau, Céleste, vengée de la sorte de l’indignation dont nombre de ses anciens clients la poursuivaient, fut rappelée plusieurs fois sur scène par les applaudissements et Les Voleurs, chose exceptionnelle, demeurèrent trois semaines à l’affiche. Dans la rue, les Bellevillois qui croisaient l’actrice et auteur dans ces jour-là la saluaient d’un affectueux « bonjour, madame Lionel ! » et, très touchée par ces humbles mais sincères hommages, la comtesse revendiqua désormais auprès de ses proches le titre de « montagnarde de Belleville ». Quant aux Holacher, ils lui confirmèrent leur estime en remontant Les Voleurs d’or en 1867 et en faisant accueil par la suite à trois autres de ses œuvres.

Sur un plan événementiel encore différent, où l’histoire du théâtre croise la grande histoire, fait date la participation du Théâtre de Belleville à la ferveur républicaine et patriotique qui embrasa Paris au lendemain de la chute de Napoléon III et pendant le siège de Paris par les armées prussiennes de Bismarck.

¤20. Document précieux (on excusera la mauvaise qualité du cliché) : annonce d’une soirée patriotique pour l’achat d’armes. Source : BHVP, manuscrits, CP4461

C’est ainsi que, selon le journaliste Paul Ferry dans l’hebdomadaire La Comédie, « une foule considérable se massa le 4 septembre 1870 devant le Théâtre de Belleville et demanda à entrer pour inviter les artistes à chanter La Marseillaise. Holacher n’hésita pas. Il fit ouvrir les portes. En un clin d’œil, tous entrèrent. Un moment après, artistes, choristes, machinistes, vinrent sur scène et chantèrent avec entrain l’hymne national : "Maintenant, citoyens, cria le directeur, pouvons-nous continuer la représentation ? — Parfaitement", répondirent les envahisseurs. Et ils se retirèrent sans trouble ni désordre. »

Le 7 novembre 1870 se donna à la cour Lesage une soirée musicale et dramatique au bénéfice du 80e bataillon de la garde nationale sédentaire bellevilloise pour l’achat d’un canon et d’une mitrailleuse. Suivit, le 20 du même mois, une représentation de La Vie de bohème, d’après Henri Murger, au profit de l’ambulance municipale du 20° arrondissement (Edouard Holacher y joua). Il ne semble pas que les faits liés à la Commune ont empêché le Théâtre de Belleville de poursuivre ses représentations. Le 21 mai 1871, alors que les combats terribles de la Semaine sanglante s’annonçaient, que les barricades s’armaient tout autour de lui, on joua en tout cas une reprise de Ruy Blas dans son enceinte.

A l’époque de la célébration du centenaire de la Révolution française, en 1889, la cour Lesage illustra encore son civisme républicain en montant sur ses planches une série de pièces à caractère historique : La Marseillaise, Marceau ou les Enfants de la République, Les Volontaires de la Loire, etc., ainsi que la revue opportunément nommée Le Centenaire. Au prix d’un saut de quelques années au-delà de la période Holacher pour atteindre les veilles de la Première Guerre mondiale, il vaut encore de signaler une manifestation qui s’empara du cadre du Théâtre de Belleville pour exprimer cette fois un violent sentiment antimilitariste : le 23 janvier 1913, en vue de dénoncer la mesure prise par l’ Etat du prolongement du service militaire à trois ans, les anarchistes du Foyer populaire de Belleville [24] perturbèrent à coups de sifflet la représentation de la pièce Le Sang français, dont le titre seul était pour eux provocateur (« brève » du quotidien Le Journal).

En ces temps-là, « les passions politiques, sociales, religieuses, se donnent parfois rendez-vous au Théâtre de Belleville, note Robert Garric dans son livre de souvenirs Belleville*. Alors la foule, conviée à jouer elle aussi son rôle, manifeste et entre dans l’action. Ainsi fait-elle aux spectacles de Montéhus. » L’auteur évoque à ce propos la finale du Prêtre en guenilles, pièce du grand chansonnier socialiste vraisemblablement créée en 1909 : « La passion sociale soulève la pièce et l’emporte. Au dernier tableau, la brûlante vision du grand soir était projetée sur l’écran, et la salle, debout et frémissante, chantait L’Internationale. » Ajoutons que les sections bellevilloises des partis d’extrême gauche de Jean Allemane ou de Paul Brousse « sponsorisaient » à l’occasion la représentation sur la scène des Holacher de pièces utiles à leur propagande. Il en fut ainsi de la reprise, en juin 1891, des Deux Serruriers, du quarante-huitard et communard Félix Pyat [25].

Le bon public du Théâtre de Belleville

Il n’avait pas, ce public, une nature différente de celle des assistances de toutes les autres salles théâtrales situées dans les faubourgs populeux de la capitale au XIXe siècle et jusqu’aux années 1930 mais, à Belleville, cette nature se trouvait particulièrement concentrée. Il suffit de se remettre devant les yeux les images des Enfants du paradis, de Marcel Carné, pour se faire immédiatement une idée de l’ambiance dans laquelle les spectateurs de la cour Lesage suivaient le jeu dramatique des acteurs. Le romancier et académicien Goncourt Lucien Descaves rapporte dans ses Souvenirs d’un ours* (1946) : « Le rideau se levant de bonne heure, à cause de la longueur du spectacle — 5 actes et 8 tableaux pour le moins —, beaucoup de ménages apportaient un en-cas qu’ils mangeaient sur le pouce, à l’entracte. Au cours des représentations, des invectives partaient des galeries supérieures à l’adresse du traître démasqué. Elles étaient trop méritées pour que nul n’y trouvât à redire. » Dans le même registre, Laure Sureau, fille d’une ancienne comédienne de la cour Lesage, a pu raconter au quotidien Comœdia du 29 janvier 1933 l’anecdote suivante : « Le public de cette époque [vers 1890] était admirable. Ainsi, dans Marie-Jeanne, femme du peuple, l’héroïne se plaignait d’avoir perdu son enfant. Pour la consoler, un titi, du poulailler, se mit tout à coup à hurler : "Pleure pas ! j’t’en ferai un autre." »

Le journaliste Marcel Espiau fait quant à lui, dans L’Ami du peuple du 10 octobre 1906, cette relation : « J’ai passé une soirée avec ce peuple-là. C’était au Théâtre de Belleville, ce théâtre archaïque, bâti au fond d’une ruelle et bordé de maisons noires, trouées de fenêtres où filtrait la lueur pâle des lampes à pétrole. On y jouait L’Assommoir, de Zola. Je vous jure que je n’ai pas regretté ma soirée. La salle était pleine, bondée. Dans ce faux luxe illuminé tristement, les visages émergeaient des avant-scènes, des loges, des parterres, des galeries. Tout ce peuple était le même, le même visage, les mêmes mains, les mêmes réflexes, le même langage. On le sentait taillé uniformément pour le travail, pour le foyer, pour l’épargne. […] Combien sont-ils, ces spectateurs instinctifs et simples, qui ont senti ce drame rôder réellement autour d’eux. »

C’est précisément cette ferveur, cette attention intense, ce rare degré d’adhésion à l’histoire racontée sur scène qui pousse les spectateurs à se l’approprier comme si elle faisait partie de leur vie et à s’identifier aux personnages, qu’un grand peintre, Eugène Carrière, a fixés sur la toile de son chef-d’œuvre Le Théâtre populaire. Théâtre de Belleville [26], terminé en 1894.

¤21. Peinture d’Eugène Carrière : les balcons (le « paradis ») du Théâtre de Belleville (1894). Crédit : musée Rodin

¤22. Carrière : étude pour le « Théâtre de Belleville ». Source : musée d’Orsay

La préparation de ce tableau, fort longue, amena l’artiste à venir très souvent à la cour Lesage pour effectuer des croquis. Il connut donc intimement le climat de la salle. Aussi bien, Descaves (présenté plus haut), qui était pourtant son proche ami, ne lui rend pas une juste critique en écrivant, toujours dans Souvenirs d’un ours* : « Eugène Carrière que Gustave Geffroy [27] et moi nous accompagnâmes bien des années plus tard [vers 1888-1893] au Théâtre de Belleville lorsqu’il composait son tableau, ne me paraît pas avoir exactement rendu l’atmosphère d’une soirée dans cette étuve populaire. Elle n’était pas enfumée à ce point. » En réalité, Carrière n’a pas représenté de la fumée mais pratiqué un sfumato à la Léonard de Vinci pour mieux extraire de l’anecdote l’essence quasi religieuse du regard du peuple bellevillois dans son théâtre. Quoi qu’il en soit, cette œuvre, d’amples proportions, possède une grande valeur documentaire car elle constitue la seule vue que nous possédions de l’intérieur de la salle et du public à ses balcons.

Chapitre 3

Tous en scène !

Cela a été dit précédemment, les planches de la cour Lesage — mais aussi celles des autres théâtres fondés par les Seveste — étaient espérées par les jeunes comédiens en cours d’apprentissage et déjà enceints de l’ambition de conquérir les grandes scènes de la capitale. Beaucoup de coqueluches de la rampe parisienne ont ainsi accompli leurs classes « hors les murs ». En général, elles n’y sont jamais retournées après avoir conquis les galons du vedettariat, et c’est une telle ingratitude que déplora avec le sarcasme ravageur qui lui était coutumier Francisque Sarcey, l’homme qui passe pour avoir été le plus grand critique dramatique du xixe siècle [28].

Des acteurs de cette sorte, Belleville en a vu passer des dizaines. Les biographies ou la documentation sur eux ne manquent pas. C’est évidemment une tout autre affaire en ce qui concerne ceux dont nous aimerions le plus parler ici, c’est-à-dire des véritables colonnes du Théâtre de Belleville, les comédiens qui ont donné vie au quotidien à ce foyer durant plusieurs années dans le défilement du siècle, soit qu’ils ne réussirent pas à percer vers les salles de Paris, soit que quelque raison sentimentale les attachait à Belleville. De ces fidèles, de ces valeureux prêtres du sanctuaire de la cour Lesage, de ces familiers et vrais complices du public indigène, on ne sait en général pas davantage que le nom lu à la sauvette sur l’imprimé du texte des pièces créées à Belleville : mesdames Mésanges et Melchissédec — si joliment appelées —, Panseron, Gally, Péri, Montvallier… ; messieurs Mullin, Artnell, Lingé, Angély, Quanquin, Rumeau, etc. Pour certains, nous avons quelques indications furtives dans les almanachs de spectacles et les chroniques. Ainsi de Jules Benoît Gravier, qui joua souvent les traîtres de mélo au cours des années 1885-1893 ; Henri Roze était quant à lui employé pour les tragédies vers 1865, tout comme Irma Crosnier ; à la même époque, celle de la direction de Joseph-Edouard Holacher, Henri Ernaux se partageait entre les tâches de comédien et de peintre de décors… A cette règle du défaut ou de la précarité des informations, il existe une poignée d’exceptions :

Virginie Rolland [¤34] (1838-encore en vie en 1930). Cette comédienne n’effectua pas ses débuts au 46, rue de Belleville mais y joua entre 1877 et 1922 ! Surnommée la « seconde Déjazet » par le public bellevillois, elle reçut en preuve de ses qualités de comédienne l’hommage du redouté Francisque Sarcey — ce qui n’est pas rien lorsqu’on sait les jugements sans complaisance de ce gros bonhomme de critique dramatique : « Elle avait vraiment du talent, cette Virginie Rolland, écrit-il dans un article de presse de 1884, et voilà cependant quinze ans qu’elle joue obscurément dans les théâtres de quartier où la critique parisienne n’est pas conviée. Elle a fait durant je ne sais pas combien d’années les beaux jours de Belleville mais qui de nous va à Belleville ? » Elle habitait sur notre colline. La livraison du 10 octobre 1927 du journal Comœdia évoque sa demeure ainsi : « Elle donne sur un jardinet si exigu qu’il tiendrait sur un plateau. » Plusieurs années après son retrait des tréteaux, Virginie Rolland, alors très âgée, participa encore à des soirées culturelles dans un café « littéraire » du boulevard de la Villette [29].

Juliette Boyer (née vers 1860- ?), qui anima les planches de la cour Lesage entre 1881 et 1909, est à saluer au même titre que Virginie Rolland. De celle-ci, son aînée, elle fut d’ailleurs plusieurs fois la partenaire, notamment dans L’Espion de la reine (1881), où elle tenait encore un rôle de jeune première. Elle excella tout le temps dans les rôles dramatiques (La Nuit de Noël, Le Juge d’instruction, Marie Tudor…). D’après le témoignage de la fille de cette comédienne recueilli en 1933 dans Comœdia, « Juliette Boyer était aimée du populaire, non pas seulement pour son talent, mais parce qu’elle avait une vie privée d’honnête femme. Cela passionnait le public de savoir que cette Sarah Bernhardt de Belleville avait à sa charge sa mère et deux enfants et qu’elle lavait elle-même son linge au lavoir. Le dimanche, des ouvrières se cotisaient entre elles afin de lui envoyer des bouquets ». De toute probabilité, Juliette Boyer habitait à Belleville elle aussi.

D’Alfred Bordier, actif au Théâtre de Belleville dans les années 1860, on ignore jusqu’aux dates de naissance et de mort. Il ne fut sans doute jamais distribué dans des rôles importants et la peine vaut que nous le citions ici surtout parce que c’était un authentique natif bellevillois, fils peut-être d’un cultivateur local [30] : un critique perfide a en tout cas noté dans un journal du temps que Bordier « joue assez naturellement les niais et les paysans ». Est-ce qu’Abel Brun, partenaire de scène de Bordier, était lui aussi un enfant de Belleville ? impossible à assurer mais la chronique locale rapporte qu’il était très apprécié par le public autochtone et excellait dans les rôles à imitation. S’il a bien vite exercé ses talents sur des scènes plus renommées (dont l’Ambigu-Comique), Brun a au moins écrit pour le Théâtre de Belleville quelques pièces dont la comédie Herminie jouée en avril 1863.

¤23. Mélingue en habits de ville vers 1848. Source : BNF/Gallica

¤24. Hippolyte Tisserant dans le rôle de Coppelius des « Contes d’Hoffmann » (de Barbier et Carré), 1851. Source : BNF/Gallica

¤25. Jules Brasseur en tenue de scène vers 1875. Dessin anonyme. Source : BNF/Gallica

¤26. Paul-Félix Taillade croqué (dessinateur inconnu) vers 1868. Source : BNF/Gallica

¤27. Statue de Frédérick Lemaître ornant le jardin qui coiffe l’entrée du canal Saint-Martin dans le tunnel. Crédit : photo Maxime Braquet

¤28. Firmin Gémier vers 1920. Source : coll. Maxime Braquet

La qualité d’acteur et d’auteur, Fernand Meynet, quelques années plus tard, la posséda aussi. L’aura de cet homme de talent n’a longtemps brillé qu’au seul Théâtre de Belleville, pour lequel il travailla avec constance entre 1878 et 1913, avant de s’étendre sur l’Alhambra. Comédien voué aux rôles dramatiques, Meynet était un spécialiste des personnages issus de la grande histoire de la France et a écrit dans la veine du patriotisme édifiant des pièces comme Napoléon et Les Volontaires de la Loire, fort prisées du public bellevillois. A noter qu’il a peut-être été avec L’Auvergnate le tout premier auteur de théâtre à voir une pièce de sa main adaptée pour le cinéma ; c’était en 1899, chez Pathé.

Michel Bordet était un artiste déjà entièrement formé dans les vieilles salles du boulevard du Temple (Funambules et Petit-Lazary) lorsqu’il prit du service, vers 1858, à Belleville. Bien que lié par ailleurs à d’autres salles parisiennes (le Beaumarchais, notamment) et de Bruxelles, il se consacrera surtout au théâtre de la cour Lesage. A part machiniste, on se demande d’ailleurs ce que Bordet n’a pas fait, jusqu’en 1885, en ce foyer d’art dramatique où il fut tour à tour sinon en même temps acteur comique, auteur, régisseur voire décorateur et metteur en scène. Il seconda véritablement Joseph-Edouard Holacher dans la marche de l’établissement.

¤29. A-propos de Michel Bordet écrit en faveur du Théâtre de Belleville sinistré. Source : BHVP, manuscrits, CP4461

C’est lui, rappelons-le, qui, au petit matin du 11 décembre 1867 où l’antique construction des Seveste succomba aux flammes (voir le chapitre 1), prit les premières mesures de sécurité avant l’arrivée des pompiers [31]. Lorsque la troupe du Théâtre de Belleville, privée de sa scène par le sinistre et attendant qu’elle fût reconstruite, joua provisoirement dans un local de secours prêté par la municipalité du 20e arrondissements [32], le régisseur-acteur-auteur rédigea un texte en vers, intitulé à propos En attendant, qui fut lu en entrée de spectacle par l’acteur Ernaux (déjà désigné) pour remercier le public fidèle [33]. Il pouvait à bon droit briguer le titre de Bellevillois car il habita longtemps au 114 de la rue des Rigoles’. Au fil des années, Bordet orienta de plus en plus son activité vers la rédaction de pièces et, à Belleville, se fit particulièrement applaudir pour ses livrets de revue annuelle, par exemple V’là Belleville qui passe, de 1879. Il est aussi l’auteur de couplets, rondes et rondeaux à chanter… et de cantates patriotiques [34]. Il avait décidément, ce Michel Bordet par trop méconnu, beaucoup de talents.

Avec René Boutin (1802-1872), abordons la partie de la galerie consacrée aux acteurs célèbres dont la gloire ne rejaillit sur Belleville que de façon rétroactive, pour le dire ainsi, parce qu’ils y avaient accompli leurs débuts et y avaient été formés à leur métier. Il y a plusieurs raisons de commencer par Boutin. Tout d’abord, c’était un Bellevillois de naissance. Il avait travaillé comme ciseleur avant de monter sur les planches et c’est sans doute ce qui explique le naturel qu’il mettait dans l’interprétation des rôles d’ouvriers sur la scène. Boutin fut l’un des tout meilleurs acteurs comiques du XIXe siècle, particulièrement chéri du public populaire pour son jeu spontané. Il fit partie de la troupe initialement formée par Edmond Seveste, en 1827, pour jouer à Belleville. Il incarna Taconnet dans l’inusable vaudeville Préville et Taconnet (créé en 1816). Sa reprise à Belleville, en 1828, a sans doute constitué, avec le mélodrame Latude ou Trente-Cinq ans de captivité — coécrit par l’efficace duo Guilbert de Pixérécourt [35] et Auguste Anicet-Bourgeois —, le premier succès du théâtre local. L’un des principaux partenaires de Boutin dans la représentation du vaudeville cité était Hippolyte Tisserant [¤24] (1809-1877), qui, comme tête d’affiche à l’Odéon, plus tard, a inscrit lui aussi son nom au livre d’honneur des acteurs du XIXe siècle sans égaler toutefois la renommée de Boutin [36]. Et encore moins celle de son proche ami Mélingue avec lequel il fit ses classes d’acteur à Lille, vers 1828, dont il se sépara ensuite et qu’il retrouva au sein de la troupe des Seveste. Il est à propos d’enchaîner avec ce Mélingue [¤23] (1807-1875), prénommé Etienne-Marin. Le monument théâtral de son temps qu’il représente prête au paradoxe par rapport à Belleville. D’un côté, peu de personnes de sa profession se sont trouvées autant que lui attachées au pays bellevillois. Après avoir emporté tous les lauriers ailleurs, sur les grandes scènes parisiennes et provinciales, il y fixa en effet son domicile à partir de 1847, au 24 de la rue Levert, pour être précis, et y mourut presque trente ans plus tard. De l’autre côté, il n’a pour ainsi dire jamais joué au théâtre de cette commune sauf pendant deux ou trois mois en 1830-1831, sous la férule des Seveste et avec le nom de Gustave, avant de prendre le large dans une tournée aux Antilles ! Cependant, acteur une fois consacré, il vint souvent assister aux représentations de la cour Lesage. Le chroniqueur Edouard Drumont [37] le signale notamment aux côtés de la jeune Sarah Bernhardt et de Louis Laferrière (voir plus loin) applaudissant à tout rompre après le baisser de rideau sur la création de la pièce de la comtesse de Chabrillan Les Crimes de la mer dont nous avons parlé tout à l’heure [38].

¤30. Virginie Goy, dans le vaudeville « Cachuca » (Desvergers, Martin et Morel), 1838. Estampe anonyme. Source : BNF/Arts du spectacle

¤31. Marie Laurent, rôle de Jack Sheppard dans « Les Chevaliers du Brouillard » (Dennery-Bourget), 1858. Source : BNF/Gallica

¤32. Léonide Leblanc, vedette de l’« Odéon », par Nadar. Source : BNF/Gallica

¤33. Marie-Joséphine Chrétienno (ex-Alexandrine du Théâtre de Belleville) autour de 1865. Source : BNF/Gallica

¤34. Virginie Rolland vers 1880. Atelier Nadar. Source : BNF/Arts du spectacle

Poursuivons le tournage des pages du trombinoscope. Jean-Laurent Kopp (1812-1872) arriva à Belleville vers 1838, lorsque Boutin, Mélingue et Tisserant s’étaient déjà envolés vers des salles plus prestigieuses, et affina son art de scène à la cour Lesage jusqu’en 1841, encore au temps des Seveste. En grande partie grâce à l’école bellevilloise, il deviendra l’un des meilleurs interprètes des pièces d’Eugène Labiche et atteindra le plus vif succès avec les opéras bouffes d’Offenbach. Il aura eu pour partenaire de scène à Belleville une jeune femme, Virginie Goy, [¤30] qui, quelques années après, fera accourir vers elle le tout-Paris au Gymnase. De la décennie suivante, Lacressonnière et Brasseur constituent deux produits particulièrement brillants de la fabrique de comédiens de la cour Lesage, appelés à devenir des phares du théâtre français du milieu du XIXe siècle. Jules Brasseur [¤25] (né Dumont, 1829¬1890), ex-commis gantier, fut engagé comme acteur débutant en 1847 par le directeur de salle Paul-Ernest. Vite confirmés, ses talents feront de lui un pilier de la troupe du renommé Théâtre du Palais-Royal à partir de 1852. Edmond et Jules de Goncourt, l’y découvrant, écriront dans un article de L’Eclair de cette année-là : « C’est toute une troupe que Brasseur. Il est cinq, six acteurs, que sais-je ? Toutes les voix, tous les gestes, toutes les physionomies, il les prend, non il les a. » Jules, qui excellait en effet dans les rôles à transformation et le registre comique, terminera sa carrière en fondant le Théâtre des Nouveautés qu’il dirigera jusqu’à sa mort, passant alors le relais à son fils Albert. Pour le carnet mondain, disons que Jules et Albert sont les deux premiers maillons d’une dynastie familiale de comédiens Brasseur qui arrive de nos jours à Alexandre Brasseur, fils de Claude lui-même enfant du Pierre Brasseur auquel le cinéaste Marcel Carné a fait endosser le rôle de Frédérick Lemaître (voir plus loin) dans Les Enfants du paradis, avec le brio que l’on sait.

¤35. Lacressonnière vers 1880. Atelier Nadar. Source : BNF/Gallica

Louis Lacressonnière (1819-1893) ne débuta pas tout à fait au Théâtre de Belleville, en 1842, mais le directeur du moment de cette salle, Paul Merlhiot (voir chapitre 1), donna un joli coup de pouce à la carrière du jeune homme en lui confiant le second rôle pour la création du vaudeville C’était moi, qui rencontra un franc succès. Peu d’années plus tard, il était déjà devenu, aux côtés de monstres sacrés tels Lemaitre et Laferrière, une coqueluche de la scène parisienne, spécialement avec une interprétation virtuose du personnage double de Lesurque-Dubosc dans ce « serpent de mer » de théâtre que constitue L’Affaire du courrier de Lyon. C’est précisément avec cette pièce que Lacressonnière, accompagné de sa seconde épouse, Lucile, revint en 1888 sur les tréteaux de ses premiers exploits pour quelques représentations. De tous les grands acteurs ayant passé à Belleville à leur commencement, il est sans doute le seul qui accomplit un tel retour.

A la génération suivante, il y a Léonide Leblanc [¤32] (1842¬1894). Elle fut une heureuse découverte de Julien Fresne (voir chapitre 1), qui l’engagea en 1857 alors qu’elle était encore adolescente. Elle figurait deux ans plus tard dans la distribution d’une revue qui fit date localement, Les Souvenirs de Belleville. Pensionnaire de la Comédie-Française pendant quelques saisons, devenue une vedette vers la fin du Second Empire, elle mérita du public parisien le surnom de « mademoiselle Maximum », sans que l’on sache très bien si le maximum en question était relatif à ses prouesses d’actrice, incontestables, ou à sa beauté voluptueuse. Très courtisée, notamment par Georges Clemenceau — on l’a du moins prétendu —, elle eut l’honneur d’inspirer la plume d’Edmond de Goncourt dans son Journal (pages de 1884). Elle a laissé par ailleurs des livres de chroniques.

Marie-Joséphine Chrétienno [¤33] (Chrétiennot à l’état civil, 1840- ?) est également une riche découverte de Fresne. Elle débuta au Théâtre de Belleville en 1859 sous le nom d’Alexandrine et se fit immédiatement remarquer dans La Rue de la lune et Le Théâtre des zouaves. Dotée d’une exquise voix chantante, Chrétienno fut quelques années plus tard prise sous les ailes de Jacques Offenbach. A partir de 1864, elle conduisit d’ailleurs de front une double et étincelante carrière de comédienne (Palais-Royal et Déjazet) et de chanteuse de café-concert (Eldorado). Le célèbre critique Jules Janin écrivit à propos d’elle : « C’est une Malibran d’été qui jette aux vieux arbres émus les plus belles fusées de sa voix de 20 ans [39]. » Après la défaite militaire de 1870, Marie-Joséphine donna beaucoup dans le répertoire patriotique revanchard : Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine fut l’un de ses tubes. Acteur lui aussi appelé à une carrière en vue, Célestin Laclindière (Frédéric Buaud, dit, 1836-1898) n’arriva pas vraiment à Belleville en débutant mais y mûrit ses talents entre 1870 et 1872. Après avoir travaillé en Suisse, il se fit admirer au Théâtre du Gymnase.

Avançons encore dans le temps pour rencontrer le Belge Gustave Hamilton (1871-1951). C’est à Edouard Holacher et au Théâtre de Belleville qu’il dut ses ses débuts en France entre 1890 et 1892. Il figure sur la toile du peintre Octave Linet [40] reproduite ici :

Octave Linet, « Loge de comédiens du Théâtre de Belleville », 1891. Source : réserves du musée Carnavalet (n° d’inventaire : 1633).

On l’y voit, chevelure rousse, assis au fond de la pièce ; la comédienne qui se maquille pourrait bien être Juliette Boyer — évoquée quelques paragraphes plus haut — à laquelle le garçon donna la réplique dans Le Tour de France d’un enfant de Paris. Hamilton fut l’un des premiers acteurs de théâtre qui tentèrent l’aventure du cinématographe. De ce côté, il fera une carrière remarquée, notamment, dans les films d’illustres réalisateurs tels Jacques Feyder, Marcel L’Herbier et Edmond T. Gréville. Puisque nous évoquons le septième art, glissons en passant que des vedettes de l’écran comme Max Charlier, au temps du muet, et Robert Dalban (né Gaston Barré) ont fait leurs classes de comédien à la cour Lesage, le premier comme partenaire de Firmin Gémier (voir plus bas). Le grand Charles Vanel, qui portait alors le pseudonyme de Marny, y a probablement passé lui-même en 1909. Denis d’Inès (Joseph-Victor Denis, dit, 1885-1968) s’est pareillement montré au cinéma mais ses débuts à Belleville, en 1902-1903, ont préludé surtout à une carrière théâtrale. Pour apporter précisément une preuve nouvelle que la scène bellevilloise pouvait amorcer les plus prestigieux parcours professionnels, il suffit de noter que l’ancien apprenti de la cour Lesage entra à la Comédie-Française comme pensionnaire en 1914 et qu’il en deviendra une cheville ouvrière de 1920 à 1953. Avant d’incarner Cyrano de Bergerac rue Richelieu, il se coula, en la cour Lesage, dans la peau de Titi pour le mélo bien faubourien de Daniel Journa Les Aventures de Friquet.

¤37. Denis d’Inès vers 1930. Crédit : Comédie-Française

Denis d’Inès nous livre un précieux portrait groupé des acteurs du Théâtre de Belleville vers 1902 : « Je revois encore la troupe réunie pendant les entractes dans le vieux foyer aux murs craquelés, sans fenêtre, autour duquel courait un banc grossier qui ressemblait à un long pétrin de boulanger. Dans un coin, le père noble, Rumeau, qui tapait du pied à la fin de ses tirades, bavardait doucement avec la mère Morelli, rembourrée et redondante. Le vieux Léon Noël racontait une histoire de son temps. […] Le jeune premier rôle Lemaire repassait, avec sa femme, la grande Gervany, une scène de la pièce en répétition. Plus bruyants parce que plus jeunes, Demany et moi discutions théâtre avec le second comique, Maillet. Notre discussion, toujours passionnée, s’interrompait à l’entrée du directeur qui venait, placé sous la grille, dire encore avec un accent inconnu aux bords de la Garonne : « Planchett, vous sanntez la volâille ! » Cependant que notre fidèle abonnée Nini Casque d’or applaudissait à tout rompre dans son avant-scène. »

# Propos recueillis par le journaliste Asté d’Esparbès dans « L’Intransigeant » du 10 octobre 1932. Nini Casque d’or était une gigolette célèbre des guinguettes des fortif’. Elle est citée par Bruant et aussi dans une chanson de Fréhel.

S’il n’est jamais revenu jouer sur les tréteaux de ses années d’école, d’Inès évoquera cependant celles-ci et ses partenaires d’alors avec une gratitude émouvante dans des interviews accordées aux journalistes. Il déplorera amèrement la démolition de l’antique enceinte dramatique de la rue de Belleville, en 1932.

Cet acte de reconnaissance envers le temple dramatique bellevillois fut aussi dans l’attitude de Firmin Gémier [¤28] (Tonnerre à l’état civil, 1869-1933), qui fit partie de la troupe Holacher en 1888 et 1889. Cet homme a représenté bien plus qu’un simple comédien : avec André Antoine, Aurélien Lugné-Poe et quelques autres, Gémier incarna en effet le tournant moderne du théâtre français et même mondial. Il marqua de son empreinte l’avènement du théâtre de mise en scène, où le réalisateur de spectacles a autant voire plus d’importance, parfois, que l’auteur et domine les acteurs. Celui qui deviendra le créateur du premier Théâtre national populaire en 1920 et se fera l’un des plus chauds avocats du théâtre au service du peuple du travail, par lui et dans lui, cette personnalité au plein sens du mot, a commencé modestement sa carrière à la cour Lesage dans les habits du second traître, Juanès, d’un vieux mélo d’aventures exotiques ô combien emblématique de l’humeur du XIXe siècle, Les Pirates de la savane.

Il n’avait alors pour nom de scène que Firmin car c’était encore une pratique usuelle vers 1890 de désigner les acteurs débutants par leur seul prénom. Le très jeune Gémier eut toutefois la chance de travailler sur les planches de la cour Lesage avec un comédien chevronné de haut niveau, Taillade (voir plus bas), auprès duquel il acquit les premiers grades de son métier et s’arrogea le droit d’inscrire un nom com-plet à l’affiche. Il s’éloigna du Théâtre de Belleville vers novembre 1889, Antoine le remarqua trois années plus tard, déjà bien affirmé, le prit dans sa troupe et ce fut le début de l’envol de Gémier. Mais si importante que fût la place qu’il se tailla dans le théâtre français de son temps, ce fils d’un compagnon tanneur et d’une « mère » de compagnons charpentiers né à Aubervilliers n’oublia jamais les tréteaux de ses débuts ni l’expérience de l’accueil du public bellevillois. Au journaliste Paul Gsell, il confiera ainsi en 1925 : « Mon premier stage dans les théâtres populaires influa, je crois, sur toute ma carrière. Bien des idées que j’applique aujourd’hui germèrent alors dans mon cerveau. J’étais acteur et l’on regardait mais, en jouant, j’étais spectateur moi aussi et j’étudiais l’action de l’art dramatique sur le peuple. Ce furent les plus utiles leçons que je reçus. »

Nous avons gardé des morceaux de choix pour achever le défilement la galerie. Il s’agit de ces acteurs prestigieux qui jouèrent à Belleville à la toute fin de leur carrière. Bocage (Pierre-François Tousez, dit, 1799-1862) en est un beau cas. Artisan majeur des grandes créations romantiques des années 1830 (pièces de Hugo, de Dumas…), ce comédien extraordinaire a effectué un bref passage à la cour Lesage, en juillet 1861, pour une reprise de La Tour de Nesle. Alors âgé, il avait à cœur, avant de mourir, de rappeler au public oublieux l’excellence de son interprétation du personnage dumasien de Buridan, qu’il avait le premier incarné.

¤37 bis. Bocage en fin de carrière, vers 1860. Photo d’Etienne Carjat. Source : BNF/Arts du spectacle

Le directeur en charge de l’enceinte bellevilloise dans ce temps, Julien Fresne (voir le chapitre premier), tout en réalisant un coup de pub sur le nom de la star, lui offrit l’occasion de satisfaire ce vœu et consentit, pour la mise en scène, de grands efforts de costumes (selon le témoignage rétro de l’éminent journaliste Jules Claretie dans un article du Figaro du 20 février 1903). C’est une actrice également de qualité notoire, Suzanne Lagier, qui, animant le personnage de Marguerite de Bourgogne, donna la réplique à Bocage. De trente-trois ans la cadette de celui-ci, elle pouvait, quant à elle, ne pas trop composer son rôle.

Paul Félix Taillade [¤26] (1827-1898), dans la moitié opposée du XIXe siècle, appartient comme Bocage à la haute écurie théâtrale qui compta dans ses rangs les Delaunay, Déjazet, George, Mélingue, Dorval, Laferrière, Agar, Rachel et autres Bernhardt, sans oublier Lemaître. Entre 1886 et 1895, il rejoua à Belleville quelques-uns de ses plus importants succès, notamment le fameux drame social d’Henri Becque Michel Pauper, mais participa aussi à la création d’une pièce typique de l’humeur symboliste, Le Juge, de Jules de Marthold. A tout seigneur, tout honneur, nous plaçons en finale celui qui figure certainement l’un des princes du théâtre français de tous les temps, Frédérick Lemaître [¤27] (né Antoine Louis, 1800-1876). Lui aussi est passé à la cour Lesage presque en catastrophe. Ruiné et souffrant d’un cancer, contraint à courir les cachets comme un novice, ce géant des planches fut content de recevoir de Joseph-Edouard Holacher ceux, forcément modiques, que le directeur de la point riche salle de Belleville put lui payer. C’était dans les années 1871-1873. Frédérick n’était plus pour l’heure le lion superbe et généreux qui avait incendié de vingt à trente ans plus tôt les tréteaux du Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Mais le public du 46, rue de Belleville put se chauffer à des braises encore chaudes avec la recréation de plusieurs pièces au sommet du répertoire de l’acteur légendaire, dont Le Portier du n° 15 et Trente Ans ou la Vie d’un joueur. A propos de ces tardifs passages de Lemaître à Belleville, le journaliste Marius Richard rapporte, dans La Liberté du 7 octobre 1932, cette anecdote amusante : « Ne conte-t-on pas que le grand Frédérick Lemaître, ayant un soir soulevé les rires par une entrée en scène peu sûre, se tourna vers le public et lui tint à peu près ce langage : "Quoi, vous riez parce que je ne suis pas tout à fait dans mon assiette… Qu’est-ce que vous direz quand vous verrez les autres ?" La troupe avait festoyé tout l’après-midi dans les guinguettes des environs. »

Chapitre 4

Documents, études, un témoignage

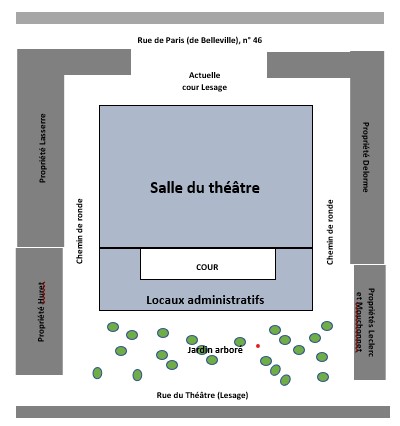

I. Aux manuscrits anciens que conserve la Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP), aux série et cote CP4461, figure une affiche officielle intitulée [¤38] « Vente sur conversion et baisse de mise à prix, en l’audience des criées du tribunal de première instance de la Seine, en 4 lots du Théâtre de Belleville, de ses terrains, dépendances et matériels ». La vente est enregistrée en janvier 1855 par-devant Me Burdin, avoué. L’acte de cet homme de loi s’avère très précieux pour nous. Il pallie en effet le défaut de documents visuels [41] par une description écrite détaillée à l’extrême des lieux en 1855. Et, comme peu d’aménagements intérieurs et extérieurs avaient été apportés aux bâtiments élevés par l’architecte Haudebourt en 1826-1828, hormis l’introduction de l’éclairage au gaz en 1835, c’est pratiquement la salle ouverte par les Seveste qui se reconstitue sous nos yeux. Fernoux et Lehmann ayant d’autre part remonté les constructions originelles à l’identique — ou presque — après l’incendie de 1867 (voir au chapitre 2), l’inventaire de l’avoué nous renvoie aussi à l’apparence que revêtira, pour l’essentiel, le Théâtre de Belleville jusqu’en 1932. Voici la transcription intégrale, en ce qui concerne la description des lieux, de ce document exceptionnel :

¤38. Placard d’annonce de la vente. Source : BHVP, manuscrits, CP4461

et limité au fond par le terrain ci-après désigné, formant le deuxième lot de l’enchère ; ledit terrain actuellement planté d’arbres et sur lequel est réservé un passage communiquant, par la rue dite du Théâtre [Lesage en 1877], avec le quartier de Ménilmontant. Ce carré est divisé en deux parties inégales contiguës : la plus grande forme, du côté de la grand-rue, le théâtre proprement dit ; la plus petite est un bâtiment en fer à cheval avec cour au milieu, renfermant les locaux qui complètent les dépendances de cet établissement. Le chemin de ronde qui circonscrit le théâtre de trois côtés, sud, est et ouest, la place devant sa façade et la rue qui joint ladite place à la rue de Paris font partie de cette vente.

Plan schématique du site du Théâtre de Belleville en 1855, d’après le descriptif de l’acte de Me Burdin.

¤39. Dessin de Maxime Braquet.

Le foyer lambrissé communique de plain-pied avec la terrasse du portique formant un balcon, éclairé par 2 candélabres à gaz et communiquant par 2 portes au fond avec les corridors des premières loges et des avant-scène. La salle, éclairée par un

¤40. Octave Linet, coulisses du Théâtre de Belleville vers 1892. Crédit : coll. particulière.

lustre au gaz, est décorée avec goût : elle est chauffée par 2 calorifères du système Desarnod, placés dans les caves et munis des appareils de distribution en tuyaux de fonte et bouches de chaleur en cuivre. Les combles contiennent le cintre, un atelier de peintre pour les décorations, et un réservoir avec tuyaux de distribution en cas d’incendie. Le bâtiment d’administration, derrière la scène, est, comme on l’a dit, un bâtiment en fer à cheval, avec cour au milieu ; porte cochère à pilastres, ornée de vases en fonte, et donnant sur le quinconce. Le rez-de-chaussée se compose de la loge du concierge, logements d’employés et magasins. Le premier étage, de niveau et en communication avec la scène, est composé d’un foyer d’acteurs, loges d’auteurs, 2 bureaux et un magasin de décors. Les deux façades latérales sont symétriques ; chacune d’elles est percée, au rez-de-chaussée, d’une porte de dégagement près le portique, et, vers le milieu, d’une porte ornée, avec perron de 6 marches et rampes en fer ; de 3 fenêtres éclairant en partie le rez-de-chaussée des bâtiments d’administration. Les moulures, la corniche et l’attique de la façade antérieure sont répétés des deux côtés. Enfin, cette salle, construite en 1828, sous la direction de M. Haudebourt, architecte de la Ville de Paris, possède un matériel complet, machines, cordages, décors peints par MM. Philastre, Cambon et Bolard ; les meubles de la scène comprennent tous les accessoires nécessaires aux principaux théâtres de Paris ; les loges et foyers d’acteurs, les cabinets de la direction et de la régie sont garnis du mobilier convenable et l’orchestre, pourvu d’instruments nécessaires. Il existe un puits commun dans l’axe du mur du jardin de M. Huret, qui limite le premier lot à l’ouest. La superficie totale est de 2 056, 40 m2 environ, dont, pour les constructions, magasins et cours, 775,21 m2, et, pour le chemin de ronde, la place devant la façade antérieure et la rue qui conduit à la rue de Paris, 1 281,19 m2.

Le […] lot est borné au nord par la rue de Paris, au sud par le deuxième lot, à l’est par une maison, la serre et le jardin de Mme Delorme ou de représentants et, à l’ouest, par une autre maison, la serre et le jardin de M. Huret. Le deuxième lot se compose d’une portion de terrain sise à Belleville, près Paris, derrière le théâtre, et contenant une superficie d’en¬viron 276 m2. Ce terrain, sans construction, est planté de quelques arbres et clos d’une barrière qui le sépare de la rue du Théâtre. Il tient d’un côté à ladite rue, d’autre côté à l’espace ménagé entre lui et les constructions dudit théâtre, d’un bout à MM. Leclerc et Mouchonnet, et d’autre bout, à Mme Delorme ou à ses représentants.

¤41. « Une » du poème de Jean Dolent « Merci ». Source : BNF/Arts du spectacle

II. La Bibliothèque nationale détient une épreuve d’un long poème de Jean Dolent lu en lever de rideau de la réouverture du Théâtre de Belleville en septembre 1868 (il est lisible en ligne par Gallica). Intitulé Merci, le poème est de genre allégorique, faisant parler le théâtre en tant que femme et reine. Le document comprend quatre feuillets ; à la suite de ce qu’on lit sur celui reproduit à gauche ici même, le poème se poursuit avec une envolée lyrique particulièrement poignante :

Ah ! de votre intérêt quelle touchante preuve ! / Vous nous avez suivis dans les heures d’épreuve, / Tout là-haut, tout là-bas. C’est bien, merci, merci. / Mais, en ce jour heureux, naît un nouveau souci. / Hélas ! n’avez-vous point, en ces longs jours d’absence, / Désappris à m’aimer ? J’écoute ma sentence, / Et je viens bravement, sans plier les genoux, / Vous dire : amis, c’est moi, me reconnaissez-vous ?

Ecrivain et poète, esthète et collectionneur passionné de tableaux d’art, Jean Dolent avait fait une véritable pinacothèque de son habitation à la villa Ottoz, toute proche à vol d’oiseau de la cour Lesage. C’était pour ainsi dire un « abonné » de la salle, où il venait en voisin, souvent accompagné d’amis auxquels il se faisait une joie de servir d’initiateur au climat humain unique qui régnait sur le lieu. Il y avait parmi ces proches le peintre Carrière dont nous avons parlé plus haut [42].

III. Relevé des dates et faits importants de la vie du Théâtre de Belleville (1817-1964)*

¤42. 1953, place au « Cinéma de Belleville », au pied de l’immeuble neuf de la cour Lesage. Source : coll. Maxime Braquet

IV. Panorama de pièces jouées au Théâtre de Belleville. Relevés établis par l’auteur de l’article

Etablir le relevé complet des quelque 4 000 pièces qui furent données sur les tréteaux de la cour Lesage tout au long des cent années de leur activité n’a pas d’intérêt réel. Ce serait de toute façon infaisable. Qu’on y pense, une pièce ne restait en général à l’affiche que 8 jours (15 ou 21 en cas de gros succès) et une autre lui succédait — cela du moins jusqu’aux années 1890 [43]. Voici plutôt, en deux tableaux, une sélection d’affiches qui ont marqué la chronique du Théâtre de Belleville ; il s’agit d’œuvres, soit créées localement, soit écrites pour d’autres enceintes mais qui, en raison du vif succès public rencontré, ont été reprises plusieurs fois à des années d’intervalle en la salle bellevilloise (chose qui, au demeurant, constitue aussi le cas de certaines créations).

Dans ces tableaux apparaissent, pour le registre des comédies, vaudevilles et mélodrames, les noms de la plupart des grands pourvoyeurs en textes de la scène parisienne et française : Auguste Anicet-Bourgeois, Clairville, Ferdinand Dugué, Adolphe d’Ennery et Eugène Cormon (le couple de pères des Deux Orphelines), Victor Ducange, Alfred Gélis, Frédéric Soulié, Eugène Viteau, Jules Dornay, Charles-Désiré Dupeuty, Paul de Faulquemont, Emile Moreau, Georges Fernoux, etc. [44]. Plusieurs de leurs pièces, et parmi les meilleurs succès, comme La Lionne de la place Maubert, de Dornay et Gervassin, ont été jouées pour la première fois à Belleville, ce qui prouve de nouveau que cette salle, fût-ce en qualité de banc d’essai, avait plus d’importance que ne le laisse croire son rang de théâtre de banlieue.

Elle eut aussi des auteurs qu’on pourrait dire maison ou bien qui la privilégièrent. Nous avons déjà parlé au chapitre 3 d’Abel Brun, de Michel Bordet et de Fernand Meynet ; il faudrait certainement ajouter Joachim Renez — qui ne fut jamais, quant à lui, un acteur-auteur — mais avons surtout au coeur, par chauvinisme, l’envie de mentionner Hippolyte Chol de Clercy, parce qu’il fut également un indigène de Belleville : il habita un temps, entre autres demeures sur notre butte, dans l’immeuble du 72 de la grand-rue au pied duquel Edith Piaf, dit-on, naquit en 1915. Chol de Clercy excellait dans les livrets d’opérette ou opéra bouffe.

Tableau 1 : Les grandes créations

Tableau 2 : Les grandes reprises

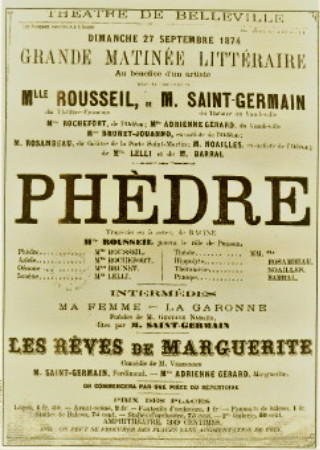

Il faut naturellement ajouter à la liste un certain nombre de grandes pièces du répertoire classique : LeTartufe, de Molière ; Andromaque, de Jean Racine ;Le Barbier de Séville, de Beaumarchais ; Hernani, Ruy Blas et Lucrèce Borgia, de Victor Hugo ; La Reine Margot, La Tour de Nesle et La Jeunesse des mousquetaires, d’Alexandre Dumas, ainsi que des adaptations du roman L’Assommoir, d’Émile Zola. Notons enfin que les revues de fin d’année du spécialiste Alphonse Lemonnier : Mobilisons Belleville (1887), Paris centenaire (1889), Les Coulissses de Paris (1891), etc., ont beaucoup été applaudies dans la salle de la cour Lesage.

¤43. La revue de 1889, à thème historique, bien sûr. Source : BNF/Gallica

¤44. Publication des parties chantées de la revue de 1859, « Les Souvenirs de Belleville ». Source : BHVP, manuscrits, CP4461

¤45. Placard publicitaire pour la revue annuelle de 1859, avant la perte d’indépendance de la commune bellevilloise. Les tableaux du spectacle évoquent des sites et des circonstances de la vie locale : la villa Favart, la butte de Chaumont, la « descente de la Courtille », « L’Ile d’amour »… Source : BNF/Gallica

¤46. La grande tragédie classique française s’invite à la cour Lesage. Source : BHVP, manuscrits, CP4461

V. Témoignage d’Eugène Dabit. Un peu en guise de conclusion de l’article et avec un air de requiem dans la tête. Il faut lire cet écrivain dont les serviteurs de la culture ont souvent tendance à classer les livres sur les étagères les moins visitées des bibliothèques, il le faut non seulement parce que Marcel Carné s’est inspiré de son roman L’Hôtel du Nord pour tourner l’un de ses plus mémorables films, mais aussi parce qu’il fut un irremplaçable chroniqueur des jours bellevillois des années 1930. Le climat mélancolique, presque désolé, des derniers moments du Théâtre de Belleville dans l’enceinte de sa salle séculaire, il le dépeint — rappelons qu’il était aussi artiste peintre [45] — sur la page de son Journal intime en date du 25 janvier 1932, un poil trop désabusé, peut-être :

Maxime BRAQUET

Accès aux autres articles de l’auteur sur ce Website : cliquer sur le bouton « Rechercher », entrer dans l’espace central « Braquet » et sélectionner les articles selon la liste qui s’affiche.

[1] A la même époque, Eddy a encore écrit C’est OK à propos du baisser d’écran du Pathé-Belleville (23, rue de Belleville). Il n’a enregistré ce titre qu’en 1984.

[2] Paru en janvier 1933, cet article a été en réalité rédigé à la fin du mois de septembre 1932, dans le moment de la démolition.

[3] Depuis 2011, l’appellation a réapparu mais pour s’appliquer à un tout autre lieu, le passage Piver (92, rue du Faubourg-du-Temple), dans le tout bas Belleville. Ce nouveau Théâtre de Belleville est en fait la continuation d’une petite salle dramatique antérieure, le Théâtre du Tambour royal, fondée en 1988. Ecrite en juin 2019, la note présente explique le pourquoi du mot « autrefois » dans le titre de cet article.

[4] A compter de 1870, il y eut les Folies-Belleville (au 8 de la rue du même nom), établissement qui faisait avant tout café-concert (voir « La Gloire de la Courtille », Bulletin de l’AHAV n° 30, 2004). Entre 1903 et 1914, ces Folies devinrent cependant un théâtre à part entière sous le nom de Théâtre populaire de Belleville, actif sur les principes mêmes qu’appliquera et développera par ailleurs un homme dont nous aurons l’occasion de parler ici, au chapitre 3, Firmin Gémier. Entre 1912 et 1919 fonctionna au 23 de la rue de Belleville le Théâtre nouveau, ultérieurement relayé par le cinéma Pathé-Belleville évoqué à la note 1. En dehors de ces scènes régulières, la vie théâtrale se trouvait de façon plus ou moins occasionnelle illustrée dans le Belleville d’avant 1945 à travers les activités éducatives des patronages religieux. A cet égard, on ne manquera pas de mentionner le patronage catholique salésien Saint-Pierre (15, rue du Retrait), à l’origine de l’actuel Théâtre de Ménilmontant, ou l’œuvre protestante du Bon Pasteur (3, rue Clavel) où prirent cadre les prémices du Théâtre Clavel d’aujourd’hui. Il faut aussi parler des représentations données au sein des coopératives ouvrières, des universités populaires, parfois sous l’égide de formations politiques socialistes et à des fins de propagande. Après la Seconde Guerre mondiale, un nouvel élan théâtral fut donné sur notre montagne grâce à des initiatives telle celle de la Guilde de Guy Rétoré, qui, à l’exemple de Jean Vilar, entendait restaurer au plus haut sens du mot l’esprit populaire du théâtre au sein même des lieux d’habitation des populations laborieuses. La Guilde, directement ou indirectement, fut au point de départ des deux grandes salles d’envergure nationale que sont nos Théâtre de l’Est parisien et le Théâtre de la colline depuis les années 1960. Aujourd’hui, Belleville-Ménilmontant recense dans ses rues la présence d’une bonne douzaine de petits foyers d’art dramatique fixes, tels le Studio de l’Ermitage (8, rue de l’Ermitage), le Vingtième Théâtre (110, rue des Amandiers), La Croisée des chemins (120 bis, rue Haxo), le Carnegie Small (210, rue de Belleville). Il compte aussi des centres de création expérimentale poly-artistique comme l’Atelier du plateau (5, rue du Plateau).

[5] Pour mesurer la chance relative de Belleville, soulignons que la commune sœur de La Villette ne connut son premier théâtre qu’en 1865 et Charonne, sa voisine du Sud, bien plus tard encore.

[6] Voir le déchiffrement de ce sigle dans le petit encadré qui suit.

[7] Jusqu’en 1877, la cour Lesage, classée en 1830, s’appela simplement cour du Théâtre. Sa dénomination ultérieure rend hommage au littérateur du XVIIIe siècle Alain Lesage, qui fut aussi dramaturge. Nous ignorons si une pièce de lui fut jamais représentée au Théâtre de Belleville.

[8] Le petit cimetière de la Madeleine, près de l’église Saint-Augustin ; aujourd’hui square Louis-XVI.

[9] Il s’agissait en quelque sorte d’un architecte attaché à la vaste entreprise Seveste car Louis-Pierre Haudebourt avait été auparavant l’auteur des plans du théâtre de Montmartre, aujourd’hui théâtre de l’Atelier.

[10] Les demandeurs de détail sur cette fièvre pourront se reporter au document III : « Relevé des dates… » du chapitre 4.

[11] Manuscrits de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris, cote CP4461.

[12] Sa tombe est dans la 40e division du Père-Lachaise.

[13] Est-il le Verner même qui joua au Théâtre de Belleville autour de 1880 ? ou bien un membre de sa famille : son fils ? Il n’est pas interdit de faire un rapprochement avec l’homme du même nom, habitant de Belleville, qui dirigea le café-concert du Commerce (94, rue du Faubourg-du-Temple) et le music-hall du Palais du travail (dit aussi Concert Verner, 13, rue de Belleville) entre 1895 et 1907.

[14] Il faut de toute vraisemblance entendre par-là le restaurant du parc de loisirs du Lac Saint-Fargeau, table de banquet très connue à la porte des Lilas de l’époque.

[15] En 1896, Louis prit la direction du Théâtre de l’Ambigu et la garda jusqu’en 1903.

[16] 33, rue du Transvaal. On connaît plusieurs adresses successives des Holacher père et fils à Belleville.

[17] Création en 1845. Son action se déroule pour une partie à Belleville et pour une autre à La Villette.

[18] Son informateur pourrait bien être ce M. Verner déjà présenté à la note n° 12.

[19] In la revue Lectures pour tous, n° 1, janvier 1933.