- Accueil

- Histoire & mémoire

- Contributions

- La baston tragique du mime Deburau

5460 visites sur cet article

La baston tragique du mime Deburau

Une image du film « Les Enfants du paradis » : Baptiste Deburau (J.-L. Barrault) et Garance (Arletty) Cinémathèque française

"Les Enfants du Paradis", de Carné et Prévert. Scène du meurtre du fripier par Baptiste. Cinémathèque française

Eh bien, cette pièce, si elle se trouva effectivement inscrite à l’affiche des Funambules en 1841 [2], Jean Gaspard Deburau ne l’a jamais interprétée. Pour une raison bien simple : il se disait incapable de jouer les assassins. Ou, plutôt, cela lui rappelait un trop douloureux souvenir car, un jour, il avait tué un homme pour de bon. L’affaire s’était passée aux confins de Belleville et de Bagnolet, le lundi 18 avril 1836 (voir la fin de la note 1).

Jean Gaspard Deburau à l’original

Quel beau matin de printemps que celui de ce 18 avril à Paris ! Cela s’annonçait vraiment un jour à chômer car, en ces temps-là, beaucoup de gens, souvent, ne travaillaient pas le lundi. Les ouvriers mais aussi, entre autres corporations, les comédiens et, justement, Jean-Gaspard Deburau avait un relâche ce jour-là.

Avec son pan coupé remarquable sur le boulevard Jules-Ferry (109, quai de Valmy en 1836), l’Immeuble du 28, rue du Faubourg-du-Temple où habita le mime Deburau. Photo : DR.

Des fenêtres de son appartement du 109, quai de Valmy (28, rue du Faubourg-du-Temple), dans la tiédeur des rais du soleil, le mime rêve face au riant paysage des bords du canal Saint-Martin. Sur la placette qui marque le pied de la côte du faubourg du Temple, de l’autre côté de la passerelle enjambant les eaux (voir l’image incrustée ci-dessous), les arbres ont déjà leurs branches bien feuillues. Se soustrayant au bout d’un temps à sa douce contemplation, il se retourne vers sa jeune compagne, Marie Trioullier, et ses deux enfants, Rosine-Agathe et Jean-Charles : « Et si nous allions nous promener du côté des bois de Romainville », leur propose-t-il, « il paraît que, dans la haute Courtille de Belleville, les vergers sont en rose et blanc. »

Franchissement par passerelle piétonnière et pont cavalier du canal Saint-Martin devant la maison qu’habitaient Deburau et sa famille. Cette vue date de 1848 et le paysage urbain qu’elle montre sera modifié en 1906 lors du recouvrement du canal entre les rues Rampon et du Faubourg-du-Temple. Lithographie, d’après un dessin de François Bonhommé, parue dans « L’Illustration ». BNF / Gallica

Paliers de la promenade. Voilà la famille bientôt en route. A la hauteur de la barrière d’octroi qui séparait alors Paris de la commune de Belleville [3], il lui faut se faufiler au travers d’une foule mêlée de bourgeois, d’ouvriers, de militaires, bras passés dans celui de femmes en bonnet ou chapeau, déambulant sans souci parmi les stands forains de vendeurs de petits pains, de fruits ou de harengs grillés.

La barrière de Belleville en 1829. Dessin de Christophe Civeton. BNF / Gallica

Dans les jardins des fameuses guinguettes Denoyez et Favié, on a déjà sorti des tables et des serveuses au corsage orné d’une rose y prennent les commandes. Devant l’exubérant encombrement de la grand-rue, les Deburau empruntent des chemins détournés pour hâter leur grimpée de la colline. Parvenus, tout en haut, du côté de notre porte des Lilas, le souffle vient à leur manquer. Avant de poursuivre sur Romainville [4], les parents se reposent sous un arbre tandis que les enfants jouent sur l’herbe : en 1836, le secteur nichait encore en pleine campagne et même dans la sylve. On a déjà entamé l’après-midi.

L’orage des hommes. Qu’il fait bon vivre ! C’est alors que surgit au milieu de cette paisible scène familiale un trio de fâcheux personnages. Un patron artisan, sa femme et un apprenti ouvrier de quinze ans du nom de Nicolas-Florent Vielin.

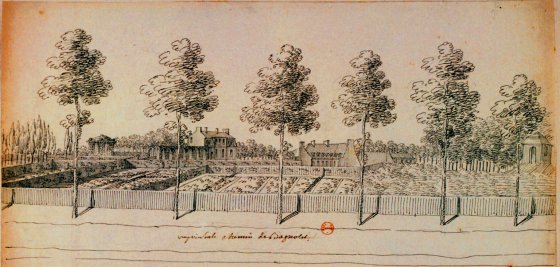

Aux confins de Belleville, du Pré-Saint-Gervais et de Romainville vers 1830. Lithographie de Godefroy Engelmann. BNF Estampes

Ils ont visiblement forcé sur la chopine chez les marchands de vin mais ont reconnu le célèbre mime. Ils l’interpellent de manière grossière, de plus en plus énervés par le silence que Baptiste oppose à leurs provocations. Afin d’éviter l’empoignade qui se dessine, Deburau et les siens reprennent leur marche mais en l’infléchissant vers Bagnolet.

Chemin du bois de Romainville vers Bagnolet, autour de 1840. BNF/Gallica

Ils ont oublié le regrettable incident quand l’heure de retourner au faubourg du Temple sonne. Sur le chemin de descente, leurs pas, par malheur, les mettent de nouveau en présence des trois chercheurs de querelle, qui, dans l’entre-temps, ont accentué leur ivresse. Cette fois, ils passent carrément aux insultes. Entendant le jeune apprenti traiter son épouse de panier à ordures et même de putain, Deburau, à bout de patience, pose l’habit et agrippe l’odieux adolescent. Une furieuse mêlée s’ensuit, à trois car le patron vole au secours de son ouvrier. A un moment de la bagarre, Jean-Gaspard abat violemment sa canne à épine sur la tempe de l’apprenti. Celui-ci s’effondre, ensanglanté. Evacué peu après vers un hôpital, il y décèdera le surlendemain. Dès le lendemain de la bagarre, le mime est pour sa part arrêté et mis en prison préventive où il demeure plus d’un mois en attendant d’emprunter les voies de la justice.Les fidèles du poulailler du théâtre des Funambules s’en trouvent bouleversés et s’amassent dans la salle du tribunal d’assises où leur idole passe en jugement le 21 mai 1836. Le jury, reconnaissant la légitime défense, acquitte l’artiste à l’exultation de tous.

Deburau dans "Pierrot gourmand", 1830 ou 1831. Lithographie de Delaunay d’après un dessin d’Auguste Bouquet.Harvard Theatre Collection

Deburau contre Baptiste. Libéré, le mime reprend ses représentations aux Funambules mais demeure moralement affecté par son meurtre. Singulière coïncidence, c’est également un coup au crâne qui aurait provoqué son décès à la suite d’une mauvaise chute dans une trappe mal refermée du théâtre alors qu’il jouait Les Jolis Soldats. Du moins est-ce ce que la chronique du temps a raconté. En réalité, Deburau, qui souffrait depuis longtemps d’un asthme mal soigné, a succombé à l’aggravation soudaine de son mal. Il expire chez lui, quai de Valmy, le 17 juin 1846, à peine âgé de 50 ans.

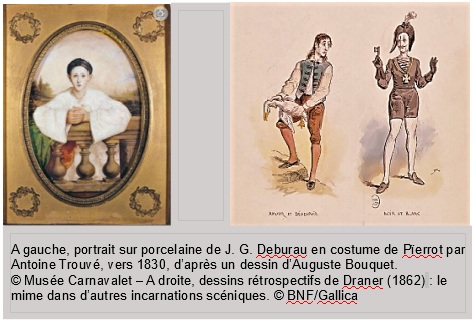

Portraits de J. G. Deburau, côté ville et côté scène

Portrait du citoyen vers 1840. Dessin anonyme. Coll. particulière Baboutines

Portrait du mime en Pierrot. Gravure de 1841 d’après un dessin d’Alexandre Lacauchie. Collection particulière

Pas du tout légendaire se révèle au contraire le fait que Jean-Gaspard Deburau (1796-1846) eut plusieurs points d’attache à Belleville. Fils d’une famille de saltimbanques, il habita avec ses parents au 127, rue du Faubourg-du-Temple de 1814 à 1825. En élisant un an plus tard domicile sur la rive droite du canal Saint-Martin, il s’écartait donc très peu du foyer paternel. Son propre fils, Jean-Charles, qui deviendra à son tour un mime renommé, beaucoup photographié par Nadar, travailla comme apprenti chez un peintre décorateur sur porcelaine, un certain Weill, 22, rue Corbeau (Jacques-Louvel-Teisssier depuis 1945). Le jour des obsèques, il y a beaucoup de monde au faubourg du Temple pour saluer le dernier voyage de l’homme blanc. Son corps repose depuis lors au Père-Lachaise (caveau Deburau-Cuif, 61e division).

NOTES

[1] Prévert, pour écrire son scénario, s’est certainement inspiré de trois ouvrages : Jules Janin, Deburau, histoire du théâtre à quatre sous, pour faire suite à l’Histoire du Théâtre-français (1832) ; Jean-Baptiste Ambs-Dalès, Histoire de Deburau, 3e édition augmentée de son procès devant la cour d’assises (1836), et surtout Louis Péricaud, Le Théâtre des Funambules, ses mimes, ses acteurs et ses pantomimes, depuis sa fondation jusqu’à sa démolition, publié en 1897. C’est ce dernier auteur qui révèle que Jean Gaspard Deburau ne se fit jamais appeler sommairement Baptiste qu’au tout début de sa carrière, en 1819. Le livre (en ligne sur BNF / Gallica, pp. 150 et suivantes) relate en détails le procès d’homicide intenté contre le mime en 1836. Notre article en donne de quelque manière le résumé ; le dialogue qui y figure du mime avec son épouse est en revanche une pure création imaginaire de notre part.

[2] Théophile Gautier en rend compte dans la livraison du 1er septembre 1842 de la Revue de Paris.

[3] La place est aujourd’hui marquée par la station de métro du même nom.

[4] Romainville s’étendait alors jusqu’aux limites de Belleville. Détachée de son territoire, la commune des Lilas sera formée sous le Second Empire.