Enfants tailleurs de pierre en Belgique en 1913.

François-Ernest Michaut (Q.L N°90-91, 92-93, 94-95 et 96-97) poursuit la relation des souvenirs de son enfance rurale confrontant ses dix ans aux difficultés de temps incertains. Que reste-t-il dans nos mémoires du souvenir de ces enfants mis au travail avant l’adolescence ?

Quelle surprise de constater, à la lecture du texte d’Ernest, l’enthousiasme du petit exploité préférant le labeur physique à l’apprentissage scolaire. Autres temps, autres mœurs ? Non ! Spoliations morale et physique par un libéralisme idéologique naissant et par un patronat triomphant à la recherche d’une rentabilité optimale par une exploitation sans vergogne, allant jusqu’au consentement, à l’acceptation de leur condition par les enfants transformés en outils de production.

"Ernest est bien têtu. Quand il a une idée en tête il s’y tient. Laisse-le goûter à cela et je t’assure qu’après une semaine où deux il demandera à nouveau le chemin de l’école". Mon père avait raison, mais j’avais entendu le raisonnement et mon orgueil d’enfant fit le reste. Pour un enfant de dix ans ce métier de terrassier [1] est terrible : se lever le matin à 4 heures et faire retour à la maison à 20 heures ; partir à pied pour gagner le chantier à 3 kilomètres et revenir de même le soir ! Ah, oui ! Si je n’avais pas entendu les paroles de mon père, je serais vite revenu à la maison car les premiers quinze jours ont été pour moi un supplice. Je ne dormais plus, il me semblait avoir encore la hotte sur le dos dont je sentais les bretelles me couper les épaules. J’ai souvent pleuré en sourdine mais mon orgueil est le plus fort. Vis-à-vis de mon père, de ma mère, de mes frères et sœurs ainsi que de mes camarades l’orgueil me permet de tenir et je me suis habitué à cette vie surtout, lorsqu’au bout de la semaine, j’allais le soir apporter l’argent de ma paye à ma bonne maman. Ce fut pour moi le plus grand des bonheur. Pourtant, j’avais de la peine. Lorsque la pluie tombe, il est impossible de travailler car la terre glaise ne le permet pas. Elle devient comme du savon liquide et il est impossible de tenir debout en étant chargé. Il y a souvent des accidents dont le patron assume la responsabilité. Aujourd’hui, nous sommes, depuis le matin à l’abri de la cabane de chantier en attendant que la pluie cesse de tomber. Il est 14 heures, le patron regarde le temps et la pluie tombe de plus belle. C’est jour de paye ; on va perdre une demi-journée et, pour mon compte, cela fait 6 sous de moins : je ne toucherai que 7 francs 30 pour la semaine. Dès l’argent en main, je suis néanmoins heureux.

Mon copain Gadot et moi sommes très contents de rentrer près de nos mamans pour déposer notre trésor entre leurs mains. La pluie tombe toujours et nous arrivons au logis tout trempés. Notre journée est perdue. Il est 15 heures 30 et je trouve maman l’aiguille à la main. Comme je n’avais pas quitté la main de ma poche car je tenais toujours l’argent enfermé dans ma main, je lui jette le tout sur son tablier. Elle me regarde et je me sens tout heureux et je vois les larmes dans les yeux de ma mère ; moi aussi je me mets à pleurer, mais pas pour la même raison. Elle me fait signe qu’elle a compris et nous nous jetons dans les bras l’un de l’autre. Je lui promets de lui gagner beaucoup d’argent. Il me fallut me changer des pieds à la tête puis manger, mon déjeuner ayant été oublié à cause de la pluie. Pour apaiser mon rhume, maman me fait chauffer un verre de vin sucré.

Maintenant je n’avais aucun regret d’aller au travail. L’habitude était prise et comme tous mes camarades, adieu la tristesse, vive la gaîté ! Au retour, le soir, nous chantions à la nuit close, les chansons des Marlengiers, car le lieu de notre travail d’extraction s’appelait Marlenges. Les terrains étaient près d’un mur de clôture d’un parc avec, au milieu, le château de Marlenges.

Nous n’avions pas encore vu de grand château. À peu près tous les camarades de chantier avaient très peu voyagé, excepté dans notre région dont la capitale de 8.000 habitants, Montereau, étaient pour eux la plus grand ville jamais traversée. Sur les bord de la Seine, la plus grande fabrique était la faïencerie pour qui nous tirions la glaise. Suivaient jusqu’au confluent de l’Yonne, tuileries, poteries, piperies et ateliers de métallurgie. Une sucrerie, active toute l’année, donne l’hiver du travail à tous ceux qui ne peuvent cultiver la terre. C’est une ville très active, favorisée par la navigabilité des deux rivières.

Ainsi, me voici dans mon élément au travail et je ne pense plus à rejoindre l’école. Pourtant nous avons, tous les porteurs et moi, un devoir à remplir ; mais cela n’est pas terrible et plutôt amusant. À Laval nous n’avons la messe que tous les 15 jours, ce qui nous oblige à aller chaque dimanche à Forges aux leçons de catéchisme. Mais nous n’y allions pas assidûment, filles comme garçons ; notre bon curé Beaurepaire n’est pas difficile : "Pourquoi n’es-tu pas venu dimanche ?" nous demande-t-il, "Monsieur le curé mon père avait besoin de moi". Nous, les travailleurs nous savions, malgré tout, très bien notre leçon : nous apprenions en marchant, la hotte sur le dos ; car si nos épaules étaient chargées, notre esprit et nos mains étaient libres.

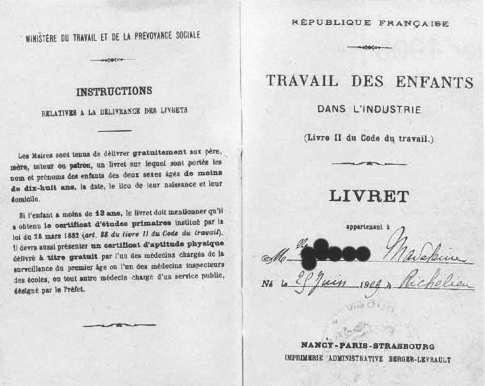

Livret de travail des enfants, instauré en 1874 par le ministère du Travail pour éviter l’embauche d’enfants de moins de 13 ans (tombé en désuétude après la seconde guerre mondiale).

Durant cette année 1872, il y allait avoir un danger pour mes camarades et pour moi : celui de ne pas avoir de travail pour ma moisson. Mon papa était chez son père pour la moisson comme entasseur et mon grand- père ne faisait pas d’entreprise. Les chantiers étaient fermés partout au moment des travaux des champs. Il y avait de petits tâcherons qui nous auraient certes occupés, à condition de rester avec eux durant toute la campagne. Le patron eut vent de la chose ; il me prit à part et me dit qu’il nous engageait, Gadot et moi, pour la durée de la moisson et qu’ainsi nous ne perdrions pas de temps. Nous fûmes très heureux de cet arrangement car nous avions un patron qui ne donnait pas trop de travail. Le matin nous étions convoqués pour 7 heures et nous ne partions souvent qu’à 8 heures pour les champs. Le soir, nous étions rentrés pour 19 heures. Pendant la grande chaleur de la journée, nous avions deux heures de sieste et un grand verre de vin à notre repas, car le patron avait bon cœur (sic). De plus, les jours de pluie nous ne perdions pas de temps ; il y avait toujours de l’ouvrage à la maison aussi. Nos camarades avaient beaucoup de peine sur les chantiers de terrassement, tandis que pour nous, c’était presque un repos, une villégiature à la campagne comme diraient les gens de la ville. Cependant, vers la fin du mois d’août, il nous fallut reprendre la hotte et cela fut plus pénible parce que nous avions perdu l’habitude. Mais la gaîté de la jeunesse a bien vite repris le dessus et chaque camarade avait une histoire à raconter aux autres et nous demandait de raconter les nôtres sur la moisson.

Vers la fin du mois d’octobre la campagne se termine et nous voici à nouveau sur les bancs de l’école, avec ce bon monsieur Gonnet qui, lui, ne fait pas de grâce. Avec les gars qui sortent des chantiers, la correction n’est pas toujours notre fort et l’on trouvait bon d’avoir un parfait correcteur. L’été, il y a des places à revendre à l’école ; mais, l’hiver c’est complet aussi bien chez les filles que chez les garçons. Les filles partent aussi pour les moissons dans nos petits villages. L’été, les maisons sont fermées et dans les fermes, hommes, femmes et enfants couchent sur la paille. Pour eux, le sommeil le plus salutaire est la sieste de midi à 4 heures, pendant la grande chaleur, quitte à rester aux champs à lier les gerbes jusqu’à 23 heures, puis le matin dès 4 heures la faux en main, avec toute la famille à l’œuvre.

Voici en partie, tous mes souvenirs pour l’année 1872.

François-Ernest MICHAUT (1862-1949).

PCCI Marie et Jean-François DECRAENE

(À suivre … Prochain épisode : 1873-1874 Un jeunesse au travail : choix cornélien : l’usine, la ferme ou… l’école ?)

| Vous pouvez consulter l’article récapitulatif contenant tous les extraits parus dans Quartiers Libres : Mémoires d’un épicier de la Villette |

![]() Le site internet de Jean François Decraene : Histoire Populaire

Le site internet de Jean François Decraene : Histoire Populaire

Article mis en ligne en 2012 par Mr Antoine Seck, collaborateur à La Ville des Gens. Actualisé en novembre 2014.

Quartiers Libres, le canard de Belleville et du 19ème (1978-2006) numérisé sur le site internet La Ville des Gens depuis 2009.

Consultez les archives et les nouveaux articles jamais parus dans la version papier de Quartiers Libres numérique

| Toute utilisation en dehors du cadre privé ou scolaire doit faire l’objet d’une demande auprès de l’association Quartiers Libres et/ou de la Ville des Gens |

|---|

Quartiers Libres - Contact et renseignements :

Michel Fabreguet et Richard Denis :quartierslibr1@gmail.com

La Ville des Gens - Salvatore Ursini

Rédacteur – Chargé des relations avec les publics

Téléphone 01 77 35 80 88 / Fax 01 40 36 81 57

Consultez nos archives sur :

Quartiers Libres Numérique sur la Ville des Gens