Il y a cent ans…

…et aujourd’hui

L’article que l’on propose ici est, très peu aménagé mais complété d’un chapitre, le texte initialement sorti dans une publication « papier » de l’Association des habitants de la butte Bergeyre (http://www.habitants-bergeyre.fr).

L’auteur tient à remercier M. Gérard Chouchan, président de l’association en question, et à dire sa dette envers Jean-Nicolas Béasse, membre de la même société, pour le concours décisif qu’il a apporté à l’élucidation finale de l’origine du nom « Bergeyre », que porta tout d’abord un stade.

À ce titre précis, nos remerciements vont aussi à M. Allemandou, et au service des archives du club sportif de Saint-Ouen bien connu, le Red Star, pour sa communication de photos aussi précieuses que rares.

La plus grande partie de l’iconographie du présent écrit provient de collections du domaine public ou de la collection personnelle de l’auteur, qui a par ailleurs pris les photos récentes de la butte.

La butte Montmartre et le Sacré-Coeur vus de la terrasse sommitale de la clinique Rémy-de-Gourmont. Photo Maxime Braquet, 2015.

Vue aérienne de la butte Bergeyre

Index : A Parc des Buttes-Chaumont - B Rue Manin - C Avenue Simon-Bolivar - D Rue des Chaufourniers - E Rue Michel-Tagrine - F Avenue Mathurin-Moreau - G Rue Georges-Lardennois - H Rue Philippe-Hecht - I Rue Rémy-de-Gourmont - J Rue Edgar-Poe - K Rue Barrelet-de-Ricou - L Escalier rue Manin / rue Barrelet-de-Ricou - M Escalier avenue Simon-Bolivar / rue Barrelet-de-Ricou - N Hôpital ophtalmologique Rothschild - O Espace vert marquant à peu près l’emplacement de l’ancien parc de loisirs des Folles Buttes - P Belvédère.

- De la rue Manin à la rue Barrelet-de-Ricou.

- Rue Michel-Tagrine.

De la rue Barrelet-de-Ricou à l’avenue Simon-Bolivar.

Photos de Maxime Braquet.

Avec le groupe des hameaux qui surmontent la place de Rhin-et-Danube, le 19e arrondissement recèle un second îlot de charme où se respire l’atmosphère d’un village de province. Il s’agit, à l’ouest des Buttes-Chaumont, de l’entrelacs des rues Georges-Lardennois, Philippe-Hecht, Edgar-Poe, Rémy-de-Gourmont et Barrelet-de-Ricou, bordé de petits pavillons et d’immeubles bas.

Les chanceux qui y résident profitent d’une qualité de paix exceptionnelle au milieu du tumulte parisien, retranché qu’est leur quartier sur le plateau d’une petite colline. Bergeyre est le nom usuel sous lequel les habitants de ce coin de Paris la désignent aujourd’hui. La découvrir, du reste, tient presque du miracle car elle se trouve en grande partie escamotée à la vue du promeneur sur l’avenue Mathurin-Moreau, au-dessous de l’hôpital Rothschild, ou encore sur la « panse » de l’avenue Simon-Bolivar en amont de son croisement avec l’avenue Mathurin-Moreau et totalement sur la rue Manin ou le segment haut de l’avenue Simon- Bolivar par un coffrage d’immeubles élevés dans les années 1928-1930. Deux escaliers abrupts percés étroitement dans cette muraille donnent accès au plateau, l’un sur le côté est qui regarde les Buttes-Chaumont et l’autre sur le versant ouest en direction du bas Belleville. Leurs marches de béton n’inspirent guère aux courageux grimpeurs qui les empruntent le sentiment d’escalader une hauteur naturelle ; ils les ressentent bien plutôt, ces rudes degrés, comme l’excroissance des bâtiments qui les enserrent.

- Au bout de la rue des Chaufourniers.

La révélation du relief géologique commence réellement à se faire à partir du 40, avenue Mathurin-Moreau, où s’amorce le lacet quasi montagnard de la rue Georges-Lardennois, seule voie d’accès à la crête de la butte – et de sortie – pour les automobiles. S’élançant à partir du même camp de base, en léger retrait de l’avenue, l’escalier Michel-Tagrine [1], un tantinet moins raide que les deux autres et adouci au surplus par une bordure verte, raccourcit pour les piétons la trajectoire de montée. Mais qu’il suive la route ou choisisse l’escalier, le visiteur accomplit une élévation de quelque 12 mètres au-dessus du niveau de la base et, au sommet, se voit récompensé de ses efforts par la soudaine découverte d’un panorama grandiose sur Montmartre avec le Sacré-Cœur au centre, d’autant plus merveilleux qu’il était insoupçonné.

C’est toutefois au bout de la rue des Chaufourniers que la nature sous-jacente saute pleinement aux yeux, lorsque cette voie bute sur une pente moins accentuée qu’ailleurs, herbeuse et arborée, où quelques petits rangs de vigne ont été plantés pour rappeler symboliquement le passé rural et agricole – déjà lointain – des lieux. Savamment entretenu dans un état à demi sauvage par les services écologiques de la Ville de Paris, ce flanc de colline n’est ouvert au public qu’une fois l’an, lors de la fête des Jardins, vers le 20 septembre. Au terme d’un chemin ascendant qui sinue parmi les vignes [2] et traverse un bosquet, le promeneur aboutit directement au belvédère tout à l’heure décrit en prenant pied dans un « jardin partagé ».

En grande partie dissimulée, la butte qui nous occupe a donc quelque chose de mystérieux et son plus petit secret ne réside pas dans l’attribution du nom de Bergeyre. Celui-ci ne possède en effet aucun statut officiel ; il ne figure ni dans la nomenclature des voies dressée par la Ville de Paris ni sur aucun des plans, même récemment édités, de la capitale. Qu’importe, l’usage s’impose d’une façon légitime.

Vers 1905. Au 38 de la rue des Chaufourniers, la vacherie des « Pâturages des Buttes-Chaumont ».

Sur le lacet de la rue Georges-Lardennois : le virage n° 2.

La montée vers le virage n° 3.

Du fond de la rue Philippe-Hecht, plongée sur les toits de l’hôpital Rothschild.

Photos de Maxime Braquet.

- Bosquet et vigne.

- Le chardonnay de « Château Bergeyre ».

Apiculteurs de l’Association des habitants de la butte Bergeyre affairés aux ruches du jardin partagé.

Photos de Maxime Braquet.

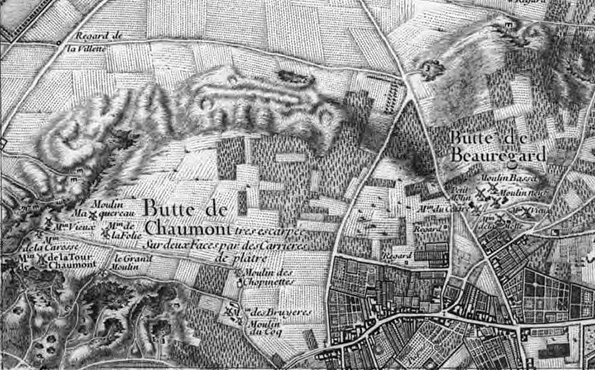

CETTE HAUTEUR résulte de l’urbanisation. Avant l’aménagement du parc des Buttes-Chaumont, entre 1863 et 1867, elle constituait simplement l’éperon occidental du massif rocheux qui, depuis le Moyen Age, avait pour appellation butte Chaumont (ou de Chaumont) [3]. Vers le nord, ce massif s’achevait par une falaise qui marquait la cassure sur la Villette du plateau de Belleville, lui-même partie extrême du vaste plateau que les géographes nomment de Romainville.

Carte géologique du plateau de Romainville dressée dans les années 2010 sur commande de la Ville de Paris à l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR). Vers l’Est, il s’étend jusqu’à Gagny et kes coteaux de la Marne.

Ce sont les travaux de l’ingénieur Adolphe Alphand et de l’architecte paysagiste Pierre Barillet-Deschamps qui découperont la butte en buttes Chaumont. D’une manière non moins artificielle, le percement de la rue Manin détachera l’élévation qui est pour nous aujourd’hui la butte Bergeyre des autres bosses.

Partie du plan d’Albert Jouvin de Rochefort (1672) : l’avancée occidentale de la butte Chaumont (colorisée en vert par nous) plantée de moulins ; à ses pieds, le pays de la Courtille avec, tout en bas (en bleu), le mur d’enceinte de l’hôpital Saint-Louis. Marquées d’un X, des zones de carrières et de fours à chaux. Bibliothèque nationale Gallica.

Antérieurement à 1863, l’ensemble du site chaumontois était d’abord connu comme un vaste territoire de carrières de gypse, la pierre à plâtre. Présente sur tous les sites montueux encadrant la cuvette parisienne, l’activité d’extraction de ce matériau a commencé au XIIIe siècle à Belleville et à Ménilmontant [4] et s’y est beaucoup développée ensuite jusqu’à ce que le progrès de l’urbanisation ne vienne la contrarier devant le risque d’affaissement des sols à bâtir. Dans la partie de la butte Chaumont qui nous occupe, les galeries souterraines furent foudroyées en 1780 et toutes les veines de cavage, même à ciel ouvert, se virent remblayées. En même temps étaient fermés les fours de calcination qui, tout autour des mines, transformaient la pierre en plâtre [5]. Toutefois, ces travaux de sécurisation ne furent pas menés de façon parfaite et cela, pour la suite de l’histoire de notre colline, aura l’incidence que l’on verra.

Dessin de Claude Chastillon montrant l’hôpital Saint-Louis (dont il fut l‘un des deux architectes), tout juste construit, en 1608. A l’arrière-plan, ce qui deviendra notre butte Bergeyre couronnée de cinq moulins. Bibliothèque nationale, Gallica.

Gravure de 1765 d’après un dessin de 1742 de Jean-Aimar Piganiol de la Force. Recomptez après nous mais il pourrait bien y avoir sept moulins. Bibliothèque nationale Gallica.

Au moins tard à compter du XVIe siècle, les carrières partagèrent leur domination sur les terrains avec des moulins à vent. L’espace chaumontois, voué en premier lieu à l’industrie, n’était par cela même guère cultivé : quelques rangs de vigne et arpents céréaliers, de maigres prés de pâturage aussi, mais les paysans amenaient ici à moudre leurs moissons. Sur le seul éperon de l’Ouest – la butte Bergeyre, n’est-ce pas –, il y eut jusqu’à six moulins. Si les archives ne nous procurent aucune image des carrières du secteur de notre butte Bergeyre, les moulins ont un peu plus de chance. Quelques estampes des XVIIe et XVIIIe siècles les silhouettent en effet et plusieurs plans les marquent (voir nos illustrations) [6]. De ce dernier type de document, le plan, très connu, de l’ingénieur Roussel (1730) est le plus intéressant car il nomme les moulins : Grand, Tour de Chaumont, la Carosse, Vieux, Maquereau et la Folie.

Détail d’un plan du cartographe Alain Manesson-Mallet : les moulins de notre butte vers 1690. Collection Emmanuel Jacomin.

Détail du plan de Roussel (1730). Le cartographe militaire, outre ceux de notre Bergeyre de colline, figure aussi les trois moulins qui, dressés à la périphérie de la butte de Chaumont (au centre du cliché), bordaient les rues que nous appelons aujourd’hui Clavel et Fessart. Bibliothèque historique de la Ville de Paris et BNF Cabinet des plans.

Ils faisaient face à la capitale, vent occidental oblige. Cinq de ces édifices agricoles – mais lesquels au juste ? difficile à savoir — furent démolis en 1778 (voir l’illustration plus bas) dans le cadre des mesures prises pour prévenir les accidents courant dans le sous-sol, comme il a été dit tout à l’heure. Plus aucun ne figure en tout cas dans la recension des moulins en activité établie sous responsabilité préfectorale et pour enquête parlementaire en 1801 ainsi que 1809 (Archives nationales, site Pierrefitte , F/20/294 à 296) [7].

1778 : page une de l’ordonnance du lieutenant général de police Jean-Charles Lenoir commandant la démolition de moulins sur la butte de Chaumont. Gallica.

- Tableau d’Hippolyte Adam. Musée Carnavalet.

C’est une butte désormais absolument chauve, un « chauve mont », qui figure à l’horizon sur une toile peinte vers 1835 par l’artiste Hippolyte Adam et qui montre de nouveau le vieil hôpital fondé par Henri IV, vu du canal Saint-Martin. Les carrières qui subsistaient dans les entrailles de la butte Chaumont fermeront progressivement entre 1850 et 1863. L’histoire du parc d’Alphand et Barillet commençait alors mais le détachement à l’ouest de la rue Manin végéta quant à lui dans un état presque sauvage pendant une vingtaine d’années.

« Une » de couverture du catalogue du Musée historique pour le centenaire de la Révolution document, avec une vue en format réduit des 20 tableaux exposés. Document visible à la BHVP, cote 928212.

Une entreprise aussi ambitieuse que provisoire rompra le règne pastoral de 1888 à 1891 : le Diorama des Buttes-Chaumont, offrant une activité presque permanente, seulement suspendue de décembre à mars. La documentation à son sujet, à la fois sommaire et éparpillée, contraint quelque peu à recomposer la vérité des faits à la façon d’un puzzle. C’est le très sérieux organe de presse professionnel La Semaine des constructeurs qui, dès 1888, informe de la constitution d’une société anonyme à but commercial ayant le projet de préparer, pour le centenaire de la Révolution française [8], la réalisation, en plein air, d’un musée historique relatant par le moyen de vingt très vastes toiles peintes selon le principe du diorama de Daguerre les épisodes

majeurs de l’histoire de la France depuis 1789 [9].

Extrait du plan de Paris d’Alexandre Vuillemin (éd. Hachette, 1894). Prolongée ultérieurement jusqu’à la place du Combat (du Colonel-Fabien aujourd’hui), la rue Priestley correspondra à notre avenue Mathurin-Moreau. Colorisée par nous en rouge, l’espace de la butte Bergeyre. A la date du document, le « Diorama » avait cessé son activité mais, curieusement, le cartographe en marque l’emplacement ainsi que le nom, qui plus est sous l’appellation primitive d’« Historiorama ».

Le choix du lieu d’installation [10], la butte orpheline des Buttes-Chaumont, fut à l’évidence arrêté en vue d’accroître le pouvoir de séduction du musée par l’insertion dans un espace de verdure qui proposerait des chemins de promenade et des attractions annexes, dont, bien sûr, un belvédère au-dessus de Paris. Un parc de loisir, en somme. Il couvrira 8 hectares, soit une occupation quasi totale de la colline, flancs et plateau. Les plus grands titres de la presse avertissent de l’ouverture de l’établissement appelé dans son tout Diorama des Buttes-Chaumont pour le dimanche de Pâques de 1889. Dans l’été suivant, témoignent-ils, le parc se remplit d’un public fourni de curieux de… curiosités, pas très loin de rivaliser avec les foules qui assiégeaient aux mêmes heures la tour Eiffel sur le foirail de l’Exposition [11]. Selon la relation des journalistes, le Musée historique du centenaire de la Révolution française, clou du site, s’ouvrait, à l’angle des rues Manin et Priestley — avenue Mathurin-Moreau de nos jours —, par une volée de marches monumentales enfilée entre des pilastres, le tout « faisant songer à l’Acropole ». Le même architecte, P. Volclair, avait dessiné les plans de la galerie rassemblant lesdits tableaux.

En l’auteur de ceux-ci reposait l’âme de l’entreprise, Emile Bin (1825-1897, peintre de sujets mythologiques et historiques, portraitiste aussi, aujourd’hui oublié [12], mais qui, en son temps, jouit d’une renommée incontestable. Personnage complexe qui fut par ailleurs un homme politique en vue, républicain social comme son ami Georges Clemenceau, adjoint du maire puis maire du 18earrondissement de Paris de 1878 à 1889 ; c’est précisément à l’époque du Diorama que ses liens ambigus avec le général Boulanger lui valurent la révocation.

Emile Bin en 1879, par Ferdinand Mulnier. Photo DR.

Emile Bin, comme maire, présidait naturellement la Société d’histoire et d’archéologie de son arrondissement, « Le Vieux Montmartre », qu’il avait au reste créée. Dans le fascicule XII, année 1889, du bulletin de cette société figure la relation d’une visite rendue le 15 juin au Musée historique par des enfants des écoles du 18e. Chaque tableau de l’exposition y est décrit avec saveur. A lire en grandes bibliothèques et sur Gallica.

Coupure du « Petit Journal » du 6 avril 1890. Gallica

Deux pages du catalogue de 1890. A droite, les renseignements pratiques pour se rendre au « Diorama » en venant de différents horizons de Paris.

« Une galerie indépendante du Musée est destinée à recevoir tous les objets se rattachant par un souvenir quelconque à l’histoire du siècle : statues, bustes, bas-reliefs, médailles, tableaux, gravures et dessins ; des meubles, des armes, des costumes, des livres, manuscrits ou autographes, etc. » (L’Autonomie, 21-28 avril 1889.) On lira d’autres détails intéressants sur le blog de notre excellent confrère : http://plateauhassard.blogspot.fr/.

Vif pendant un an, le succès du Diorama ne passa pas le cap de 1892. Avait-elle été pensée, cette entreprise, pour durer au-delà du Centenaire ? Non point, sans doute, en ce qui concerne le musée même, bâti en structures légères, mais l’idée de rendre permanent et de développer le parc d’attractions a dû exister dans la tête des concepteurs [13]. Il semble pourtant qu’ils passèrent la main. Des « filets » de journaux tels que La Justice et Le Temps nous informent en effet que, déjà en avril 1891, l’équipe de M. Bin avait cédé à l’Armée du Salut les locaux, que celle-ci transforma en asile de nuit [14]

Buste d’Adophe de Rothschild dans la salle d’accueil de la Fondation. Photo : Maxime Braquet

Ce refuge humanitaire ne tiendra lui-même pas longtemps le terrain qui, pendant quelques années, regagnera sa sauvagerie naturelle. C’est exactement au même endroit, le 29 de la rue Manin, que, au matin naissant du XXe siècle, entra en chantier une tout autre entreprise. Elle ne fut rien de moins que l’œuvre de la famille du baron Adolf Carl von Rothschild. Représentant de la branche allemande de l’illustre fratrie, Adolphe (en français) était un philanthrope — comme tous ses cousins — qui se piquait d’améliorer la condition sociale de ses concitoyens. Dès 1886, à la suite d’un accident oculaire dont il fut victime, il avait formé le projet de créer, à Paris où il vivait, un hôpital dédié, selon ses propres mots, au « traitement des maladies des yeux et de la tête et ouvert aux spécialités techniques imposées par les progrès de la médecine ». Il entendait de plus qu’il fût situé dans un quartier « populeux » de la capitale. Mais la mort l’empêcha de réaliser lui-même le projet et c’est son épouse, Julie-Caroline, qui s’y mit.

Julie-Caroline de Rothschild, veuve d’Adolphe, réalisera à sa place le projet de l’hôpital des yeux. Photo DR.

Aux éleveurs bovins de la butte, elle acheta en 1900 le terrain et, deux ans plus tard, lançait les travaux de construction, exécutés selon les plans de la paire d’architectes Châtenay et Rouyre.

- 1904 : l’hôpital Rothschild en cours de construction.

La Fondation ophtalmologique Adolphe-de-Rothschild ouvrit ses portes aux patients en 1905 sous la direction du médecin chef Armand-Henri Trousseau, petit-fils du grand praticien du même nom [15]. L’établissement, de statut privé, sera reconnu d’utilité publique en 1909. De là jusqu’à nos jours, plusieurs fois agrandi et en partie rénové, il acquerra une réputation professionnelle solide excédant les limites du 19e arrondissement. Avec son architecture puissante mais non dépourvue d’élégance, il est devenu un monument pour ainsi dire régional, une place très en vue aux portes des Buttes-Chaumont.

Extrait de la plaquette d’information du Dr Trousseau, premier directeur de la Fondation, 1905. Ci-dessous, photo actuelle de Maxime Braquet.

Vers 1907. Vue sur l’arrière de l’hôpital de la pente nord-orientale encore vierge de la butte.

Alors que l’hôpital atteignait sa vitesse de croisière, une nouvelle entreprise s’empara vers 1908-1909 de l’angle opposé du site, en aval, du côté de la rue Bolivar. Il s’agissait d’un parc de loisirs que son propriétaire, la Société d’exploitation d’attractions parisienne (SEAP), baptisa les Folles Buttes. D’une envergure bien moindre que celle du célèbre Luna Park ouvert à peu près en même temps, il possédait cependant des attraits comparables qui firent de lui un lieu de plaisir également très apprécié des Parisiens : on peut affirmer qu’il fut dans leur cœur le « second » » du parc de la porte Maillot.

Cet intéressant dessin de Jules-Adolphe Chauvet, daté de 1891, montre l’angle de ce qui n’était alors que la rue Bolivar (n° 104) et de la rue Priestley (plus tard rebaptisée avenue Mathurin-Moreau). Les pentes vierges de la butte Bergeyre apparaissent à gauche. Au second plan, numérotée 53, une maison meublée (nommée Poutignat). Collection BNF Gallica.

L’entrée principale du parc bellevillois, vers 1912. On voit la guérite de la billetterie et la tour féerique.

La tour féerique des Folles Buttes vue de la pelouse du stade Bergeyre (présenté plus loin dans cet article) autour de 1920.

Pas de grande roue aux Folles Buttes mais, outre des manèges et des jeux très divers, des « chalets de curiosité ». Le clou des attractions tenait cependant à une tour de conte de fées autour de laquelle s’enroulait, telle une liane, une rampe piétonne qui, à différents niveaux de sa course, livrait accès aux ressources de divertissement abritées dans l’édifice d’une silhouette vraiment fantastique. Une sorte de Dysneyland de longtemps anticipé, en somme. Couvrant une assez large superficie, le parc, qui s’élevait jusqu’à la lisière du plateau de la butte, s’étendait entre l’escalier raide de l’avenue Simon-Bolivar, situé dans l’axe du passage Lauzin, et le 40 de l’avenue Mathurin-Moreau [16]. Les visiteurs entraient dans le parc de ce dernier côté et, le portail franchi, gravissaient plusieurs volées de marches basses pour arriver sans trop s’essouffler aux chalets. Le parc des Folles Buttes prospéra si rapidement que, dès 1910, il élargit ses attractions à des séances de music-hall et de théâtre. Jusqu’à l’été 1914, les amateurs de patins à roulette profitèrent aussi sur place de skating rinks (pistes de patinage) [17]. En 1912, la SEAP annexa même une entreprise de spectacles cinématographiques de plein air, Le Cinéma champêtre, qui, deux ans auparavant, avait déplié son écran blanc et étalé ses gradins au sud-ouest, à la jonction des rues Manin et Bolivar (n° 46) [18]. Les Folles Buttes firent au surplus restaurant et bal [19]. En 1919, à l’issue de la « der des der », la SEAP, devenue Société générale d’entreprises de spectacles et d’attractions (SGESA) sous la direction de G. Frémont, déborda même sur les sports, notamment le tennis, obtenant de la Préfecture la permission de monter, sur une parcelle de terrain louée à l’angle des rue Bolivar et avenue Mathurin-Moreau, des bâtiments provisoires afin d’abriter des courts et un garage pour automobiles par ailleurs. Sept nouvelles années de faste suivirent l’issue de la guerre avant que le parc, de même que le stade dont il va être question sous peu, ne ferme ses portes.

Pour être complet, il faut encore parler d’un lopin serré entre le cinéma et le parc des Folles Buttes, à la hauteur du n° 66 actuel de l’avenue Simon-Bolivar, où la municipalité du 19e arrondissement avait ouvert à la même époque une crèche.

A la différence de son pied et de ses flancs, le sommet de notre butte est resté pratiquement vierge jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale. Enfin, vierge d’habitations humaines, pas de vaches. La rareté des maisons a pour raison celle qui a déjà été dite, plus haut, à savoir le risque d’éboulement constitué par la présence souterraine d’anciennes galeries de carrière imparfaitement comblées. Sol par conséquent impropre à supporter des constructions hautes et massives, le plateau pouvait néanmoins convenir à des structures légères. aux équipements d’un stade, par exemple. C’est bien l’opportunité que saisit au début de 1914 le Sporting Club de Vaugirard (SCV), une importante société sportive du Paris de l’époque. Elle avait pour mécène, et aussi président, Gaston Sigrand, patron d’une grande chaîne de magasins de confection, qui acheta pour l’usage du SCV – mais au nom d’une société générale d’entreprises sportives – les terrains où, il y a peu encore, paissaient les chers bovins.

Sur les circonstances qui présidèrent à l’ouverture d’un stade à cet endroit et les difficultés de son installation, le secrétaire général du Sporting alors en fonction, monsieur Allemant, par ailleurs lui-même joueur de rugby, nous apporte des informations précises dans un article du journal de sports L’Auto (ancêtre de notre Equipe) paru le 15 août 1918 : « Que manquait-il aux vaillantes équipes du SCV ? Un terrain bien à elles, les terrains qu’elles possédaient à Juvisy ne pouvaient attirer la foule. C’est pour cela que MM. Lebrun, oncle du regretté Bergeyre, et François, président actif du club, ancien membre de l’équipe première [de rugby] [20], m’encouragèrent à trouver un terrain pratique. Après cinq mois d’infructueuses recherches, on entrevit la possibilité d’installer un terrain en plein Paris, aux Buttes-Chaumont, pour préciser. Mais quel travail en perspective ! Il fallut toute l’énergique volonté de nos chers mécènes pour ne pas renoncer de suite au travail fantastique qui se présentait. Chaos indescriptible de trous et de bosses : une butte de 25 000 m3 à raser. Je vois encore la stupeur de nos pauvres disparus et leur incrédulité dans le succès de l’entreprise. Nos chers morts n’auront pas la joie de fouler ce terrain qui avait cependant été beaucoup préparé pour eux. L’implacable destin a passé. Il faut cependant penser aux jeunes, à ceux qui bénéficieront de la Victoire. Les travaux, commencés en avril 1914 avec la plus grande activité, furent arrêtés le 31 juillet. […]

« Du front, mes chers présidents m’encouragèrent à poursuivre les travaux, ce que j’entrepris avec beaucoup de difficultés. Pendant ce temps, les malheurs s’accumulent : Bergeyre, Vianet, Bertrand, Puig, Schuttenbach, Lhuène, Barbier tombent au champ d’honneur, sans compter ceux moins connus du public. Le découragement et la difficulté de l’approvisionnement en matières premières nous font presque ajourner la construction. Mais la vie sportive reprend et nous oblige à ne pas laisser inactif un terrain si nécessaire à la vitalité de notre cher rugby. Après avoir surmonté tous les obstacles, c’est chose faite aujourd’hui et tout est prêt pour la saison qui vient. »

Robert Bergeyre, le sportif dont le nom a été donné au stade.

Les travaux herculéens de la mise en place du stade ne s’achevèrent que peu de semaines avant la date d’inauguration, quatre ans après les premiers coups de pelle. Les confidences d’Allemant permettent de bien saisir la raison pour laquelle le patronyme « Bergeyre » fut choisi afin de donner au terrain d’abord désigné – de manière purement descriptive – comme stade des Buttes Chaumont un vrai nom de baptême : on entendait honorer la mémoire du « regretté » Robert Bergeyre, jeune et déjà valeureux trois-quarts du XV type du SCV. Mobilisé pour la guerre au début du mois d’août 1914, au 103e régiment d’infanterie, il périt dès le 22 de ce mois dans les furieux combats d’Ethe, sur le front belge [21]. Il avait tout juste 20 ans [voir la « brève biographie » qui lui est consacrée en fin d’article].

L’inauguration eut lieu précisément le 18 août 1918, dans le cadre d’une rencontre internationale d’athlétisme, le « Meeting des champions alliés », saisie par l’objectif des caméras des opérateurs cinématographiques de la Gaumont [22]. Selon des quotidiens nationaux tels L’Écho de Paris ou Le Petit Parisien, la manifestation fut présidée par les officiels de l’union des sociétés françaises de sports athlétiques, des représentants du gouvernement et un sénateur des États-Unis. La compétition devait en principe voir s’affronter la fine fleur des champions de l’Hexagone et de l’Outre-atlantique mais les circonstances de la guerre limitèrent les disponibilités. De bonnes performances s’accomplirent malgré tout, notamment le jet record à 45,42 m du lanceur de disque américain Jim Duncan. Parmi les athlètes tricolores, Géo André, exceptionnel compétiteur polyvalent, par ailleurs international de rugby et, comme soldat, pilote de chasse [23], remporta brillamment le 110 m haies et le concours du saut en hauteur.

Meeting d’athlétisme pour l’inauguration du stade : le champion français Géo André au concours du saut en hauteur. A l’arrière et à gauche du sautoir, la grande tribune. Image des « Actualités Gaumont ».

Les quelques dizaines de mètres de pellicule des Actualités Gaumont 1918 et 1921 – que l’on peut visionner au Forum des images (Les Halles, Paris) — sont très précieuses car elles constituent la seule source d’information visuelle vivante que nous possédons sur le stade Bergeyre. A côté d’elles, le site numérique Gallica de la Bibliothèque nationale de France réunit une grosse collection de photos de phases de match ou de présentations protocolaires des équipes avant le début d’une partie, rien par contre sur les vestiaires et l’intérieur des équipements en général. Et puis des potos de presse.

A quoi ressemblait ce stade ? C’était d’abord un quadrilatère herbeux, « de 100 m de long sur 80 m de large », informe M. Allemant dans l’article déjà cité, dimensions standards pour les matchs de rugby et moyennes pour ceux de football. Les images disponibles donnent à voir un “ billard ” pas tout à fait bien nivelé et mal gazonné par endroits mais, à l’époque, on se satisfaisait de telles conditions. Le quadrilatère du terrain était grosso modo orienté nord-ouest/sud-est, un petit côté donnant sur le fameux belvédère que domine la sllhouette du Sacré-Coeur, c’est-à-dire sur le sommet de notre rue Georges-Lardennois, et son opposé, du côté de notre rue Barrelet-de-Ricou. Une rambarde continue bordait cette surface centrale, sur laquelle pouvaient s’appuyer des spectateurs debout ; les coureurs de l’athlétisme tournaient autour. Le public trouvait place assise dans trois tribunes. La plus importante (l’"officielle"), couverte, sorte de vaste et profond préau d’école exposé librement aux vents à ses deux bouts, occupait le grand côté sud du stade, qui correspond aujourd’hui à peu près au segment terminal de la rue Georges-Lardennois. L’une des deux autres tribunes, non couvertes et réduites en nombre de places, formait angle droit avec la grande tribune, à laquelle faisait en partie face la troisième tribune, sur le bord du quadrilatère que marque de nos jours la rue Philippe-Hecht. Le public accédait au stade (et l’évacuait) par deux escaliers de bois du côté des Buttes-Chaumont, dont l’un, au point de bifurcation de la rue Manin et de l’avenue Simon-Bolivar, constituait l’entrée du site avec ses guichets de billetterie.

De haut en bas : vue générale du stade en 1922. Arrivée d’une course au pied de la tribune officielle. La tribune du petit côté nord-ouest avec, à l’arrière, vue sur le Sacré-Coeur. Tribune opposée à la tribune officielle, la cage de but du petit côté sud-est. En arrière plan, toit de l’institut Adolphe-de-Rothschild. - Cop. BNF Gallica

Les sources d’information parlent d’une capacité d’accueil totale allant de 15 000 à 20 000 personnes, chiffres flatteurs que, d’après les documents visuels, l’on a néanmoins un peu de mal à admettre. Pourvu au surplus de « vestiaires spacieux avec salles de douches, WC, lavabos, etc. », rapporte avec fierté M. Allemant, le stade Bergeyre représentait tel quel, autour de 1920, l’un des meilleurs équipements sportifs de la capitale et même de France [24]. L’atteste la tenue dans son enceinte de plusieurs hautes compétitions d’échelles nationale (championnat de rugby, finales de Coupe de France de football…) et internationale : une rencontre marquante y eut lieu, au mois de janvier 1923, entre manieurs de ballon ovale de deux sélections parisienne et londonienne. Mieux que cela, Bergeyre compta, lors des jeux Olympiques de Paris, en 1924, parmi les quatre lices retenues pour le déroulement des matchs qualificatifs du tournoi de football, notamment les rencontres Pologne-Hongrie et Tchécoslovaquie-Turquie [25]. Curieusement, alors que le terrain avait été envisagé surtout pour les besoins du XV de rugby, c’est le football qui en profita le plus en vérité [26]. Il faut dire ici que, à l’époque même de l’ouverture du stade, le Sporting avait fusionné avec un autre club, en plein essor, l’Olympique de Pantin, qui, lui, excellait dans le domaine du ballon rond. En résulta l’Olympique de Paris (OP) dont les performances footballistiques sont rapportées dans le texte des légendes de photos ci-après.

Finale du championnat de Paris de rugby en 1921, opposant l’Olympique de Paris au Sporting Club universitaire de France. Aspect de la grande tribune du stade Bergeyre. « Une » de couverture du magazine « Miroir des sports » en sa parution du 20 janvier 1921.

Finale de la coupe de France de football en 1920, mettant aux prises le Club athlétique de Paris et Le Havre Athletic club. Le défenseur normand sauve son camp. Au second plan, la petite tribune.

Galerie de portraits des joueurs de l’équipe de foot de l’Olympique de Paris (OP) autour de 1922. En bas et au centre, l’avant international belge Jules (Julot) Dewaquez, vedette du club. Par deux fois, en 1919 et 1921, le PO arriva en finale de la coupe de France.

On l’a vu tout à l’heure, Bergeyre accueillait aussi l’athlétisme sur sa pelouse, ainsi que d’autres sports tels les basket, tennis, hockey sur gazon, gymnastique et même escrime ou pelote basque. Il pouvait également, à l’occasion, être loué pour certaines festivités. C’est ainsi que, à la fin de mai 1921, se tint au stade bellevillois une Fête des caf’conc’ organisée au profit de la fondation Dranem de Ris-Orangis (maison de retraite des artistes lyriques). Il s’agissait d’une sorte de gala mêlant les exercices sportifs sérieux à des jeux de type Intervilles. L’illustre fantaisiste Dranem, interprète des ineffables Petits Pois, était bien sûr présent, entouré de ses plus prestigieux confrères de music-hall : Mayol, Bérard, Georgel… ou de comiques de l’écran en vogue tel Biscot.

Mai 1921, scènes de la Fête des caf’conc’ : prestation des Anouge, artistes de cirque ; dessous : Charlot et Fatty — enfin, des imitations pas trop mal réussies — au départ de la course des « sans gêne ».

D’après les images d’un autre reportage de la Gaumont, le chanteur au petit chapeau rigolo paya lui-même beaucoup de sa personne pour amuser le public nombreux en s’inscrivant dans la course « au bol d’eau ». Maurice Chevalier, quant à lui, parodia un combat avec le boxeur Eugène Criqui, un titi bellevillois qui serait champion du monde en 1923. Mistinguett présida au départ de la course des « sans gêne » où, parmi les concurrents, figuraient rien de moins que Charlot et son partenaire de tournage Fatty Arbuckle… Cela aurait pu être car Chaplin se trouvait alors en pleine période de promotion internationale de son film The Kid mais, hélas ! ce n’étaient à Bergeyre que des acteurs bien grimés.

Ce gala comme celui des « Ex » qui suivit l’année d’après procuraient à l’Olympique de Paris des rentrées d’argent appréciables car le sol de son stade, resté délicat, demandait de constants et onéreux travaux de consolidation. Au fil du temps, le club ne parvint plus à les financer. En ce sens, les JO constituèrent le chant du cygne de Bergeyre. Dès 1924, il fut question de le liquider en même temps qu’était préparé le rachat du PO par le Red Star Amical Club, basé à Saint-Ouen (il demeure actif de nos jours). Le terrain vit encore se dérouler sur sa pelouse des matchs en 1925 mais, au mois d’avril de l’année suivante, la famille de Gaston Sigrand, qui était demeurée la propriétaire effective du stade, vendit ses terrains à un lotisseur immobilier (d’après les cartons V011 452 et 1369 des archives de Paris).

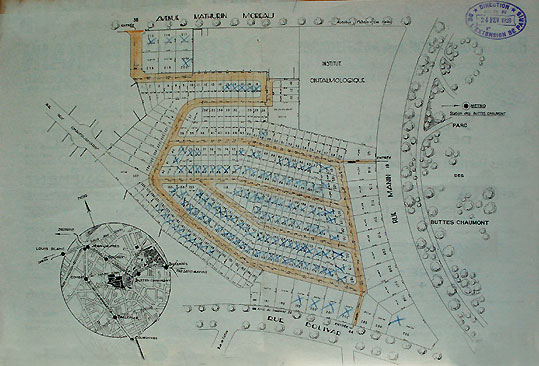

Plan du lotissement de l’espace de l’ancien stade Bergeyre par la SGPI, société que dirigeait Charles Pélissier. Le dessin date de 1926 mais le document indique l’état des ventes en 1928 : l’on voit cochés d’une croix bleue les lots alors déjà achetés.

Ce personnage, Charles Pélissier – sans rapport avec le champion cycliste du même nom –, avait financièrement les reins assez solides pour supporter le choc de très gros travaux. En homme d’affaires éclairé, il avait d’autre part flairé la bonne opportunité que pouvait représenter l’achat de l’espace du stade à une époque de crise du logement provoquée par la raréfaction des terrains à bâtir. La peine vaut de détailler un peu son action car elle est directement responsable de la configuration du paysage urbain actuel de notre butte. Cela se peut grâce à l’existence, de nouveau aux archives de Paris, du gros volume VB58 2. Les pièces contenues montrent que l’entrepreneur Pélissier ne perdit pas de temps. Avant même que les terrains eussent été libérés des installations sportives, il préparait un plan de découpage en 220 lots de 100 à 1 500 m2 et traça entre eux cinq rues – nos voies présentes – afin de les desservir.

La célèbre meneuse de revue de music-hall Joséphine Baker « marrainant » en 1928 l’inauguration lotissement immobilier de la butte.

En août 1926, ce plan recevait l’accord préfectoral assorti d’un cahier de charges relatives à la sécurisation du sous-sol. Menant prestement les travaux prévus, le promoteur se trouva en mesure de commencer la vente des lots dès le milieu de 1927. Fin 1928, beaucoup d’entre eux avaient déjà été vendus et construites par leurs acquéreurs, 30 parcelles destinées à des pavillons individuels. Pélissier, et son associé Stern au sein de la Société générale parisienne immobilière (SGPI), garda pour son exploitation directe les terrains du bord extérieur de la rue Barrelet-de-Ricou et ceux de la partie terminale de la rue Georges-Lardennois. Sur ceux-ci, la SGPI entreprit l’édification, d’après les plans de l’architecte de renom Georges Planche, de la vingtaine d’immeubles qui, s’ouvrant sur la rue Manin (n° 1 à 17) et l’avenue Simon-Bolivar (n° 50-62), composent le fameux coffrage dépeint dans l’introduction de la brochure. Selon la parution de décembre 1929 de la revue professionnelle La Construction moderne, elle aussi archivée dans le carton VB58 2, l’avancée des chantiers requit la résolution de problèmes techniques ardus. Les travaux s’achevèrent à la fin de 1930. A cette dernière date, certes, d’assez nombreux lots demeuraient à bâtir mais les fondements de notre village Bergeyre étaient posés.

Coupure de la page une du journal « L’Excelsior » du 18 février 1931 apportant une nouvelle preuve de la difficulté de stabiliser le sous- sol de la Butte..

Travaux de construction des immeubles de la rue Manin menés en 1929-1930 pour la SGPI. « Revue La Construction moderne », n° 11.

Fort bien mais quid de l’espace des Folles Buttes ? demandera-t-on. Il ne faisait pas partie du lotissement de la SGPI et, à son propos, les informations sont très chiches. Deux dates servent de repères. En se fondant sur une annonce parue dans une feuille de presse bellevilloise, Le Funi, il est possible de certifier que le parc d’attractions était encore en activité au printemps de 1925 puisqu’un grand bal s’y tint le 15 mars. Il était en revanche à l’abandon complet autour de 1933 bien que ses installations restassent en place à l’état de fantômes dans une traîne de terrains vagues peuplés d’herbes sauvages.

L’état actuel de la recherche de documentation ne permet pas de préciser la marche de la construction sur la partie Folles Buttes de notre colline. On peut seulement avancer avec une marge raisonnable de certitude que le lotissement s’est achevé après la Seconde Guerre mondiale. Partiel, il a laissé libre le flanc de côte au-dessus de la rue des Chaufourniers. A la bordure supérieure de celui-ci, au 70 de la rue Georges-Lardennois, le bâtiment d’allure avant-gardiste que conçut le grand architecte autrichien Jean Welz pour la famille Zilvelli date de 1933. Cette maison constitue, avec l’immeuble qui lui fait face au coin de la rue Rémy-de-Gourmont, paré de lierre, le bijou de l’ensemble résidentiel de notre butte Bergeyre.

- La résidence Zilvelli.

D’entre les vestiges des Folles Buttes au début des années 1930, il en est un, la tour féerique, qui, dressé à mi-pente en surplomb de la rue des Chaufourniers, marqua beaucoup la mémoire d’un certain témoin. Qui est-il ? un gosse alors âgé d’une dizaine d’années que ses petits copains appelaient Cécel – car il se prénommait Marcel – et qui, adulte, deviendrait le regretté crooner « rive gauche » à la voix chaloupée Mouloudji, "Moulou" pour les proches. Un vrai poulbot du quartier des Buttes-Chaumont, enfant d’une famille ouvrière (père, kabyle, maçon) qui habitait un une-pièce miséreux du passage Puebla, aujourd’hui effacé des plans, à deux pas au nord de l’avenue Mathurin-Moreau [27].

- Mouloudji à 14 ans.

La vie dans le foyer parental n’étant pas facile, Cécel, parfois accompagné de son frère cadet, André, s’en évadait presque tous les jours pour gagner le fief des anciennes Folles Buttes devenu le terrain d’aventures des mioches du coin. Mouloudji, au sein de ses récits quasi autobiographiques [28], se rappellera, avec une émotion teintée d’un reste d’hallucination enfantine, l’époque de ses culottes courtes dans les friches encore sauvages de l’ex-butte Chaumont : « Nous arrivâmes ainsi, écrit-il dans Enrico, au bout de la ruelle, puis mon père se mit à marcher plus vite, alors maman me prit par la main et m’entraîna en courant vers les Folles Buttes. La lune éclairait les rues et des ombres majestueuses tachaient les pavés. “Nous allons nous cacher dans la maison grise”, me dit ma mère. Nous grimpâmes le grand escalier et nous arrivâmes devant la maison grise : c’était une vieille baraque inachevée, bâtie en forme de château, juste au pied de la colline des Folles Buttes. […] Dehors, des ombres fantastiques s’allongeaient. C’était la saison des pluies et les bêtes, passantes "vipéreuses", allaient et venaient avec des yeux luisants et le corps en rut. » C’est beau comme un conte d’Edgar Poe, n’est-ce pas ? En un poème intitulé « Madeleine » [29], il confessera d’autre part sa découverte de l’amour, à 11 ans, dans les bras d’une fillette de la butte : « Où volais-je le premier baiser / Est- ce en vacances, à Saint-Junien / Ou au passage des Chaufourniers / Où tombait l’or des Algériens / Je crois que ce fut à Paris / Aux Folles Buttes, dans les étoiles / Comme dans les cartes postales / Que l’amour ensemble l’on fit / Nous devînmes de chastes amants / Et nous aimâmes follement / Des Folles Buttes aux Lilas / En l’année mil neuf cent trente-trois. » [30].

Henri Calet, le clandestin de la rue Edgar-Poe.

A une ou deux années de distance, un autre visiteur se glissait subrepticement sur la butte, cette fois du côté du nouveau village. Condamné par contumace à cinq ans de prison pour vol, il tentait d’échapper à la poursuite des policiers en se cachant dans un hôtel meublé au n° 1 de la rue Edgar-Poe. C’est dans une chambre pauvre que cet homme, l’écrivain Henri Calet, acheva son premier roman, La Belle Lurette, publié en 1935. Dans un récit autobiographique écrit une quinzaine d’années plus tard, Monsieur Paul, il évoquera son habitation secrète : « En 1937, y écrit-il, je logeais en garni aux Buttes-Chaumont. J’avais pour voisins un groupe de réfugiés politiques allemands qui vivaient à dix dans une chambre non point par goût mais par nécessité car ils devaient se contenter d’un subside de 5 francs par jour et par personne que leur versait le Secours rouge international. » Un petit séjour nostalgique, autour de 1948, lui inspirera, dans le même livre, ces lignes : « Je suis retourné dans cette chambre d’hôtel. C’était toujours le même entassement mais […] les visages étaient nouveaux. Ils avaient en commun des blessures et des amputations qui n’étaient pas symboliques, comme pour moi-même. » [31]

« Le Pardon de Plougastel », toile de Maurice Lederlé.

La demeure de ce peintre rue Philippe-Hecht.

Par son caractère de site retiré, le village Bergeyre se désignait naturellement au choix des personnes ayant besoin de refuge et de discrétion. Ainsi Pietro Nenni, secrétaire général du Parti socialiste d’Italie, fuyant les persécutions mussoliniennes, habita-t-il au 22 de la rue Rémy-de-Gourmont de 1931 à 1940. Au chapitre politique, signalons aussi que Pierre Naville, poète, écrivain et éminent sociologue, compagnon d’André Breton aux premiers âges du surréalisme, résida au 6 de la rue Georges-Lardennois au milieu des années 1930, lorsqu’il militait dans un groupement trotskiste. La colline eut aussi des résidents tout autant de qualité mais un peu plus tranquilles. Des artistes, notamment. Parmi eux, citons le peintre et décorateur Maurice Lederlé (1887-1988), chantre de sa Bretagne natale, qui fit construire en 1928-1929 une maison-atelier (toujours debout de nos jours) au 5, rue Philippe-Hecht. Il y vécut et travailla au moins jusqu’en 1947 et avait orné un mur de son petit hôtel particulier d’une fresque en hommage aux danses lorientaises. Contemporain, son confrère Georges Pacouil (1903-1997) habita vers 1936, au n° 6 de la même voie, en face pour ainsi dire. Son art illustrait, quant à lui, la veine néo-réaliste. Quelque dix ans plus tard, l’aquarelliste et lithographe lucien Desmedts (1919-1993) se fixa au n° 1. C’était un ami proche de Pablo Picasso.

Georges Pacouil : 6, rue Philippe-Hecht, maison où ce peintre habita dans les années 1930.

Portrait de Lucien Desmedts dessiné par Picasso.

- « Métro Alma », toile de période parisienne de Pierre Berjole.

Au milieu de l’artère, décidément très prisée des peintres, c’est au 18 que vint s’installer de 1929 à 1943, à peu près, Pierre Berjole (1897-1990), aquarelliste de grand talent lui aussi. Dans les décennies moins éloignées de nous, Patrick Dupond, directeur de ballet à l’Opéra Garnier, élut quelque temps domicile sur notre butte, de même que Jean-Paul Goude, metteur en scène de cérémonies spectaculaires, la célébration du double centenaire de la prise de la Bastille, par exemple. Le designer de réputation mondiale Marc Newson avait encore, en 2012, un point d’attache au village.

Il est toutefois pour le moins curieux de constater que l’île Bergeyre, en dépit de son pittoresque et de sa situation exceptionnelle au-dessus de Paris, n’a pas hanté beaucoup l’imaginaire des gens des arts et lettres, même ceux qui s’y fixèrent à demeure. Au nombre des exceptions figure le maître photographe Willy Ronis, qui, hélas ! nous a quittés en 2009. Il découvrit le site au début des années 1950 en promenant son Rolleiflex magique du côté des Buttes-Chaumont et de sa chasse aux images ressort l’une des plus brillantes photos de son œuvre, une vue de la descente d’escalier vers l’avenue Simon-Bolivar [32].

Le cinéaste Maurice Delbez, dans son film Un gosse de la butte, montre le belvédère au bout de la rue Rémy-de-Gourmont en son état de 1963. Cette apparition s’opère du reste de manière frauduleuse car l’action dramatique de la scène tournée est censée se dérouler dans un cadre de Ménilmontant ! Dix-sept ans plus tard, L’Inspecteur la bavure, de Claude Zidi, exhibe Coluche en pétanqueur fanfaron sur l’emplacement de l’actuel jardin partagé de la rue Georges-Lardennois [33].

"Un gosse de la butte. Rue des Cascades", Maurice Delbez, 1963. Crédit : Les Films de mai

"L’Inspecteur la Bavure", Claude Zidi, 1980. Crédit : Renn Production

En littérature, outre les livres de Mouloudji et de Calet tout à l’heure mentionnés, on peut nommer le roman de Denise François – une écrivaine bellevilloise pur jus – L’Auberge du Grand Balcon [34], dont la petite héroïne rebelle, Haine, fait elle aussi de l’éperon occidental de la vieille butte Chaumont son jardin de rêve réservé. L’action que narre le livre se déroule autour de 1830, c’est-à-dire bien avant l’implantation du stade Bergeyre, quand tout ce coin de Belleville affichait encore un visage franchement champêtre. Avec La Confession dans la colline, de l’académicien français Angelo Rinaldi [35], il est beaucoup question d’un Hôtel Lardennois et de la singulière communauté de personnes qui l’habite. Dans un tout autre style, Virginie Despentes, au milieu des années 2010, fait squatter le héros éponyme de sa trilogie éruptive Vernon Subutex sur l’unique banc public de la butte. Oui, mais quel banc ! juste devant le panorama sur le Sacré-Cœur.

Vers 1950 : au pied de l’escalier qui ne s’appelait pas encore Michel-Tagrine, l’Hôtel des Buttes. Il a pu servir de modèle au romancier Angelo Rinaldi.

Terminons ce chapitre en corrigeant légèrement l’impression de cité toute résidentielle pour sujets des classes moyennes que présente aujourd’hui la physionomie du plateau de la butte Bergeyre. Dans les décennies 1930-1960, on y voyait de-ci, de-là, des petits immeubles qu’on dira populaires. Le garni où s’abrita Henri Calet [36], aujourd’hui démoli et remplacé par un bâtiment de standing à l’évidence plus élevé, en fournit un exemple. Des commerces, en nombre très réduit de nos jours et concentrés dans la rue Rémy-de-Gourmont [37], ainsi que des ateliers artisanaux se répartissaient sur les cinq artères. Un débit de boissons marquait l’angle des rues Barrelet-de-Ricou et Edgar Poe et, dans cette dernière voie, un magasin proposait des articles de ménage. Au 18 de la rue Rémy-de-Gourmont, on avait le restaurant Au Village [38] ; un marchand de couleurs, comme il se disait naguère, fonctionnait au 84, rue Georges-Lardennois et, presque en face, se tenait un salon de coiffure.

La butte Montmartre et le Sacré-Coeur vus de la terrasse sommitale de la clinique Rémy-de-Gourmont. Photo Maxime Braquet, 2015.

Pour nous, en 2018, le fait que la colline soit baptisée et qu’elle reçoive le nom de « Bergeyre » semble naturel et logique. C’est pourtant de façon relativement récente que cette désignation s’est imposée. Pendant de longues années après son détachement de la butte de Chaumont, notre hauteur ne profita d’aucune appellation particulière. Les chroniqueurs de 1900 disaient parfois, vaguement, les « vieilles buttes » [voir la photo aux pages de tête de l’article]. Cette indétermination prévalait encore à l’époque du stade et du parc d’attractions. Les contemporains de Mouloudji faisaient sans doute comme lui et nommaient « folles buttes » non point tout le site mais la partie vierge de constructions. Pour le Willy Ronis de 1948-1950, alors peu informé de l’histoire locale, le promontoire n’est rien de plus que le « petit quartier à gauche [pour mieux dire, à l’ouest, NDR] des Buttes-Chaumont ». Tout donne à penser que le baptême « Bergeyre » eut lieu durant les années 1950 et qu’il résulta plus de l’initiative des résidents que de la volonté de la Ville de Paris. En tout cas, le Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 1er juillet 1961, à propos de la création d’un espace public, utilise la nouvelle désignation. Pourtant, c’est seulement en novembre 2011 que Paris a réellement entériné, au moins de façon officieuse, le baptême par la pose d’une plaque informative sur la grille du jardin au belvédère de la rue Georges-Lardennois. Cette plaque, expressément demandée par l’Association des habitants de la butte Bergeyre, rend en même temps hommage au rugbyman et soldat Robert Bergeyre.

Dispositif d’honneur inauguré le 27 mars 1921 sur le site du stade Bergeyre par l’Olympique de Paris afin de rendre hommage aux licenciés du SCV et de l’Olympique de Pantin tombés aux fronts de la Première Guerre mondiale. La plaque que supporte le mât des couleurs donne à lire l’inscription « Bergeyre, R. » en troisième ligne de la première colonne. Ce quasi-monument a disparu en même temps que le stade. Crédit photo : BNF Gallica.

- Texte de la plaque inaugurée par le maire du 19e arrondissement.

On peut malgré tout formuler une question : à tant faire que célébrer le passé, pourquoi avoir donné à « Bergeyre » la préférence sur « Folles Buttes » ? Une raison de prestige aura certainement prévalu, celle du souvenir du terrain sportif où se sont déroulés plusieurs matchs des jeux Olympiques de 1924. Quoi qu’il en ait été, le choix arrêté, avec ses délicates connotations pastorales, convient très bien à la mémorisation de l’ancienne vocation de terre à moutons des lieux.

Maxime Braquet

- Aujourd’hui, le jardin partagé de la rue Georges-Lardennois.

Espace vierge pré-Bergeyre : extrait du plan cadastral « napoléonien » de Belleville en 1815.

Le XV du 103e régiment d’infanterie. Robert Bergeyre se tient debout, deuxième à partir de la gauche. Allemant est sans doute le joueur assis au centre sous le porteur du ballon (Laffitte ?). Archives du Red Star.

L’équipe de rugby du SCV avant un match disputé à la Croix-de-Berny en 1913. Robert Bergeyre est au premier rang, à gauche ; à l’autre bout, coupé, on voit Allemant. Archives du Red Star.

Il est né à Fontainebleau, au 5 de la rue des Sablons. Son père, Jacques, était tailleur de vêtements, patron d’une boutique ; sa mère, Mathilde, s’occupait du foyer. Il semble que la famille ait quitté la cité bellifontaine vers 1905.

On retrouve en décembre 1911 Robert trois-quarts centre gauche (n° 12 pour les connaisseurs) sur la feuille de match d’une rencontre entre le XV du lycée Michelet et celui de son prestigieux homologue londonien du Dullwich College, que les Parisiens, soit dit en passant, conclurent victorieusement. Sur ce, ouvrons une page furtive d’histoire sur les équipements sportifs, reconnus excellents, du lycée Michelet — sis, comme on sait, à Vanves, au sud du XVe arrondissement de Paris. Ces équipements étaient administrés par une structure spécifique du lycée, créée en 1890, l’Union athlétique du lycée Michelet (UALM), laquelle, en 1897, enfanta à son tour le Sporting Club de Vaugirard (SCV), prolongement extrascolaire et autonome mais qui recueillait parmi ses licenciés des élèves en fin d’études de Michelet. Une telle mutation, cela a déjà été dit, fut beaucoup favorisée par le soutien financier, le mécénat, de la famille Sigrand. L’intérêt de ces grands entrepreneurs pour le ballon ovale remonte au moins à l’ancêtre Paul et des années 1880, leur lien privilégié avec le lycée Michelet. Petit-neveu de Paul, Gaston François-Sigrand, déjà évoqué (voire la note 8 du texte principal), fut à la fois un étudiant de Michelet, vers 1905-1910, et un joueur de l’UALM, non point dans le XV premier, apparemment, mais dans les réserves. Il a bien entendu croisé à Vanves Robert Bergeyre dont on ne peut cependant pas certifier qu’il fut son condisciple étudiant, contrairement à trois de ses partenaires de jeu principaux, les frères Maurice et François Allemant ainsi que de Shuttenbach, tous membres du pack des avants. Comme ceux-là, le trois-quarts centre Robert, encore junior mais déjà brillant espoir de l’ovalie, est naturellement passé, poste pour poste — il pouvait néanmoins évoluer à l’aile également — du XV majeur de l’UALM à celui du SCV, club omnisports où la section rugbystique, après un démarrage laborieux, avais pris sa vitesse de croisière à compter de 1908*.

Au début du mois d’août 1914, il fut incorporé, à Lille, dans le 103e régiment d’infanterie et fut tué trois semaines plus tard. Avant que le 103e ne rejoignît le front, il avait constitué un XV et Robert en était, bien entendu, aux côtés d’Allemant, son coach ainsi que son partenaire de pelouse au SCV, et peut-être aussi du demi De Schuttenbach, son ancien condisciple du lycée Michelet et qui, comme lui, périt durant la guerre.

* Tous les renseignements notés dans ce paragraphe et le suivant proviennent des archives de l’Amicale des anciens du lycée Michelet (dont le n° 2043 de la feuille de presse Journal de la jeunesse, page "Chronique de la jeunesse") et du grand club de sport de Saint-Ouen, le Red Star, dont deux des membres, MM. André Allemandou et Roger Kieffer, ont publié en 1997 le livre Cent ans de rugby au Red Star olympique audonien, en cours, croyons-nous savoir, de réédition.

| Cet article existe en format brochure (rédaction avril 2014) et imprimé offset, sous couverture cartonnée ; pages agrafées à la pliure : |

|---|

| Contre participation aux frais, on peut se procurer la publication auprès de l’Association des habitants de la butte Bergeyre (http://www.habitants-bergeyre.fr). |

|---|

Notes :