- Accueil

- Histoire & mémoire

- Musée du Vieux Belleville-Ménilmontant

2209 visites sur cet article

Musée du Vieux Belleville-Ménilmontant

![]()

Ce musée virtuel, en ligne, comme il faut dire, se divise en quatre parties : dessins et estampes, peintures, documents cartographiques et photos. Il a l’ambition de constituer une iconothèque de Belleville et de son extension de Ménilmontant en rassemblant le maximum des images disponibles pour les âges reculés, du XVIIe siècle au XIXe, et des vues ordinairement peu montrées du XXe jusqu’aux années 1960.![]()

En guise d’introduction, une (très) rapide histoire de Belleville. Quatre grandes époques. Il est probable que, dans la lointaine préhistoire, des groupes de chasseurs-cueilleurs des vieilles cultures lithiques levalloisienne et chelléenne avaient déjà visité le site total que nous appelons aujourd’hui Belleville (qui englobe Ménilmontant et les quartiers Combat, Carrières-d’Amérique ainsi que Saint-Fargeau¤) mais c’est seulement à partir des époques celtique et gallo-romaine que nous commençons à posséder des preuves matérielles de l’occupation humaine durable.

Hache (ou marteau) en grès psammite poli, du néolithique d’Ile-de-France (il y a de cela environ 6 000 ans). Elle a été incidemment mise au jour en 1864 lors de travaux dans un jardinet de Ménilmontant. Ce témoin archéologique est conservé au musée Carnavalet.

Hache (ou marteau) en grès psammite poli, du néolithique d’Ile-de-France (il y a de cela environ 6 000 ans). Elle a été incidemment mise au jour en 1864 lors de travaux dans un jardinet de Ménilmontant. Ce témoin archéologique est conservé au musée Carnavalet.

$ Jusqu’au début du XVIIIe siècle, Belleville sera presque exclusivement une terre agricole et sylvicole avec l’exploitation des carrières de gypse comme marque industrielle quasiment unique. Pour toute cette ère, les images de notre « montagne » sont peu nombreuses.

$ Suivent cent trente années au cours desquelles le pays, tout en poursuivant sa vocation paysanne, se meut pour partie en eldorado de résidences de campagne pour les Parisiens des classes aristocratique et bourgeoise. Les artistes aussi. C’est le temps également où le foisonnement très populaire des guinguettes au pied des axes de circulation principaux courant sur l’échine de la colline et les débordements festifs qui surviennent notamment au moment du carnaval attacheront à Belleville, et surtout à son quartier occidental de la Courtille, une réputation un tantinet canaille. Des peintures et plus encore des estampes illustrent pour nous ces temps.

$ Après 1848 et avec l’épanouissement de la révolution industrielle, c’est une tout autre forme de célébrité qui succède, celle d’une citadelle besogneuse aux populations rebelles que d’aucuns appellent dangereuses. Jusqu’aux années 1950 se déploie la grande geste ouvrière de Belleville la rouge. Aux sources iconographiques devenues classiques s’ajoutent désormais les photographies.

$ Au-delà, des campagnes successives et massives de rénovation des habitats vont petit à petit modifier en profondeur le paysage urbain, îlotant les vestiges du passé et modelant le caractère précédent de la population.

¤ Ces deux localités n’ont été incorporées dans le domaine de Belleville qu’en 1790.)]

Légende des quelques abréviations utilisées : BNF, Bibliothèque nationale de France ; BHVP : Bibliothèque historique de la Ville de Paris. L’astérisque qui suit certains termes dans le texte signifie que l’on parle ailleurs dans le « musée » des personnes ou choses désignées. Il s’agit de s’y reporter par CTRL-C (un terme) puis CTRL-F et CTRL-V.

I. ESTAMPES : lithographies, gravures…

LOUIS-JULES ARNOUT (1814-1868)

Lithographie de 1854 : usine de fabrication de pois cassés Lapostolet Frères et Certeux, 6, impasse Saint-Laurent (rue Rébeval* de nos jours). Musée Carnavalet

Lithographie de 1854 : usine de fabrication de pois cassés Lapostolet Frères et Certeux, 6, impasse Saint-Laurent (rue Rébeval* de nos jours). Musée Carnavalet![]()

CHARLES HEYMAN(N) (1881-1915)

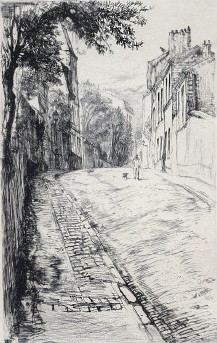

Eau-forte du dernier segment de la rue du Pré-Saint-Gervais vers 1910. Dossiers iconographiques de la BHVP

Dossiers iconographiques de la BHVP![]()

PIERRE-JACOB GUÉROULT DU PAS (1654-17..)

Vue de l’abord par l’ouest du village historique de Belleville autour de 1700. Au premier plan, la voie qui est de nos jours la rue Clavel (des Moulins*, à l’époque) ; à l’horizon, l’église Saint-Jean-Baptiste* et, au centre, une belle maison qui, vers 1750, sera habitée par un autre graveur de renom, Pierre-François Beaumont ; à droite, la grand-rue. BNF Estampes

Vue de l’abord par l’ouest du village historique de Belleville autour de 1700. Au premier plan, la voie qui est de nos jours la rue Clavel (des Moulins*, à l’époque) ; à l’horizon, l’église Saint-Jean-Baptiste* et, au centre, une belle maison qui, vers 1750, sera habitée par un autre graveur de renom, Pierre-François Beaumont ; à droite, la grand-rue. BNF Estampes![]()

JEAN-ROBERT ITHIER (1904-1977)

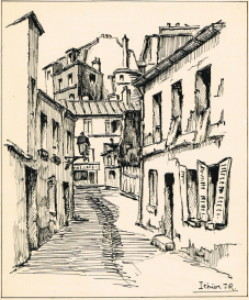

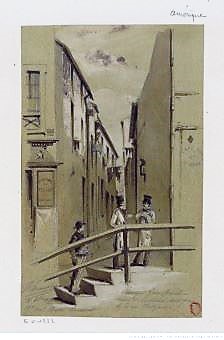

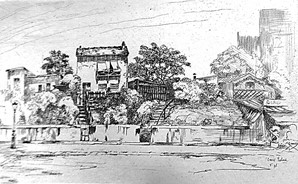

Le passage Vilin, qui reliait avant 1980 les rues Vilin et Piat (au fond du dessin), vu ici dans les années 1930.BNF, Estampes

Le passage Vilin, qui reliait avant 1980 les rues Vilin et Piat (au fond du dessin), vu ici dans les années 1930.BNF, Estampes![]()

JACQUES ALPHONSE TESTARD (1810->1887)

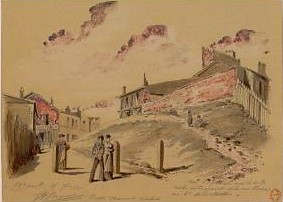

Paysage des hauteurs bellevilloises de la Courtille dans les années 1830.Tirage issu de la collection de l’historien de Belleville Emmanuel Jacomin.

Paysage des hauteurs bellevilloises de la Courtille dans les années 1830.Tirage issu de la collection de l’historien de Belleville Emmanuel Jacomin.![]()

CLAUDE CHASTILLON (1559-1616)

Grossi d’un dessin (ci-contre) de Claude Chastillon de 1608 montrant l’hôpital Saint-Louis en vue cavalière, le détail (ci-dessous) retenu pour ce Musée revêt un double intérêt : celui, premièrement, de présenter, à l’arrière-plan de l’hôpital, la crête de l’éperon occidental de l’antique butte de Chaumont (partie que l’on a aujourd’hui pris l’habitude de nommer butte Bergeyre) surmontée d’une série de moulins à vent* que l’on aura l’occasion de revoir ailleurs dans notre iconothèque.

Grossi d’un dessin (ci-contre) de Claude Chastillon de 1608 montrant l’hôpital Saint-Louis en vue cavalière, le détail (ci-dessous) retenu pour ce Musée revêt un double intérêt : celui, premièrement, de présenter, à l’arrière-plan de l’hôpital, la crête de l’éperon occidental de l’antique butte de Chaumont (partie que l’on a aujourd’hui pris l’habitude de nommer butte Bergeyre) surmontée d’une série de moulins à vent* que l’on aura l’occasion de revoir ailleurs dans notre iconothèque.  Second intérêt, la vision sur la gauche de l’image, bien détachée, de la silhouette du sinistrement illustre gibet de Montfaucon. A la marge du territoire bellevillois strictement défini, il occupait le site de notre moderne ZAC de la Grange-aux-Belles, sous la place du Colonel-Fabien. Extrait de l’ouvrage "Topographie francoise ou Representations de plusieurs villes, bourgs, chasteaux, maisons de plaisance, ruines & vestiges d’antiquitez du royaume de France designez par deffunst Claude Chastillon", édité en 1644. BNF

Second intérêt, la vision sur la gauche de l’image, bien détachée, de la silhouette du sinistrement illustre gibet de Montfaucon. A la marge du territoire bellevillois strictement défini, il occupait le site de notre moderne ZAC de la Grange-aux-Belles, sous la place du Colonel-Fabien. Extrait de l’ouvrage "Topographie francoise ou Representations de plusieurs villes, bourgs, chasteaux, maisons de plaisance, ruines & vestiges d’antiquitez du royaume de France designez par deffunst Claude Chastillon", édité en 1644. BNF![]()

JEAN-JÉRÔME BAUGEAN, (1764-1819)

Barrière du Combat en 1817, à la limite des territoires de Belleville et de la Villette (place du Colonel-Fabien de nos jours). Dossiers iconographiques de la BHVP

Barrière du Combat en 1817, à la limite des territoires de Belleville et de la Villette (place du Colonel-Fabien de nos jours). Dossiers iconographiques de la BHVP![]() ALPHONSE TRIMOLET (1835-1895)

ALPHONSE TRIMOLET (1835-1895)

Entrée de la barrière du Combat sur les maisons du 10e arrondissement en 1859, juste à la veille de l’annexion de Belleville à la capitale. Noter la considérable transformation environnementale avec le dessin précédent, de Baugean.Musée Carnavalet

Entrée de la barrière du Combat sur les maisons du 10e arrondissement en 1859, juste à la veille de l’annexion de Belleville à la capitale. Noter la considérable transformation environnementale avec le dessin précédent, de Baugean.Musée Carnavalet![]()

ALAIN MANESSON-MALLET (1630-1706)

Les mêmes moulins*, toujours à l’arrière-plan de l’hôpital Saint-Louis, déjà vus sur la gravure de Chastillon mais de plus près et en 1702. Pour lire leurs noms, se reporter au plan de Roussel, dans la IIIe partie. Extrait de l’ouvrage de cet ingénieur : Géométrie pratique, lisible à la BNF

Les mêmes moulins*, toujours à l’arrière-plan de l’hôpital Saint-Louis, déjà vus sur la gravure de Chastillon mais de plus près et en 1702. Pour lire leurs noms, se reporter au plan de Roussel, dans la IIIe partie. Extrait de l’ouvrage de cet ingénieur : Géométrie pratique, lisible à la BNF![]()

DANIEL VIERGE (Ortiz, dit) (1851-1904)

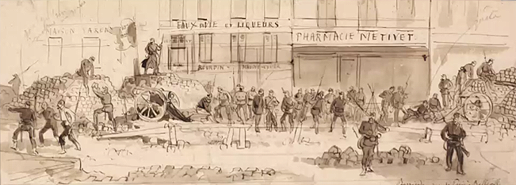

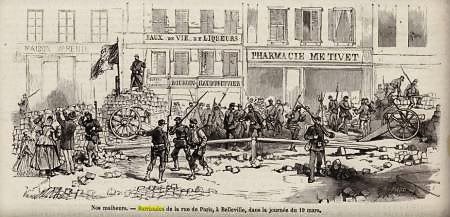

Barricade de la Commune le 19 mars 1871, au niveau du 37 de la rue de Belleville (adresse de la pharmacie Métivet). Vue prise de la rue de Tourtille.Dessin originel conservé au musée d’Art et d’Histoire Paul-Eluard, à Saint-Denis. Il est plaisant de le comparer avec la version, passablement modifiée (voir ci-dessous), publiée le 25 mars dans Le Monde illustré : concentrer notamment l’attention sur la partie gauche où l’on voit une bourgeoise endimanchée avec sa fille et son mari, ce dernier jetant une pierre sur la barricade comme pour contribuer à son élévation. Au-devant un garde national fédéré salue au képi pour le remercier. La scène, improbable dans le contexte historique, carrément surréaliste, correspond sûrement à une intention cachée, que l’on ignore, du journal.

Barricade de la Commune le 19 mars 1871, au niveau du 37 de la rue de Belleville (adresse de la pharmacie Métivet). Vue prise de la rue de Tourtille.Dessin originel conservé au musée d’Art et d’Histoire Paul-Eluard, à Saint-Denis. Il est plaisant de le comparer avec la version, passablement modifiée (voir ci-dessous), publiée le 25 mars dans Le Monde illustré : concentrer notamment l’attention sur la partie gauche où l’on voit une bourgeoise endimanchée avec sa fille et son mari, ce dernier jetant une pierre sur la barricade comme pour contribuer à son élévation. Au-devant un garde national fédéré salue au képi pour le remercier. La scène, improbable dans le contexte historique, carrément surréaliste, correspond sûrement à une intention cachée, que l’on ignore, du journal. BNF Gallica

BNF Gallica![]()

GASTON-FRÉDÉRIC DE BURGRRAFF (vers 1865-vers 1930)

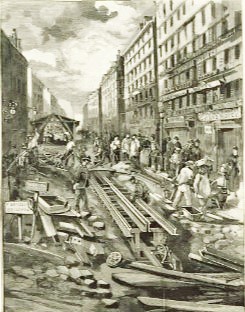

Rue de Belleville. Pose des rails du funiculaire. Dessin publié dans Le Monde illustré du 24 mai 1890.BNF : Gallica

Rue de Belleville. Pose des rails du funiculaire. Dessin publié dans Le Monde illustré du 24 mai 1890.BNF : Gallica![]()

JEAN-BAPTISTE GABRIEL LANGLANCÉ (1786-1864)

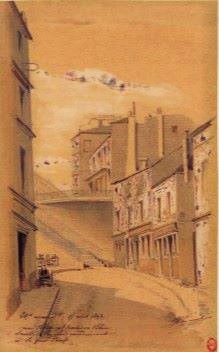

Avenue de Ménilmontant, vers 1835.Dossiers iconographiques de la BHVP

Avenue de Ménilmontant, vers 1835.Dossiers iconographiques de la BHVP![]()

NICOLAS PÉRELLE (1638-1695)

Vue vers 1690, la maison de retraite des jésuites — dite maison du révérend père Lachaise — au mont Louis, futur site du cimetière parisien de l’Est. Musée de l’Ile-de-France

Vue vers 1690, la maison de retraite des jésuites — dite maison du révérend père Lachaise — au mont Louis, futur site du cimetière parisien de l’Est. Musée de l’Ile-de-France![]()

JULES BELDAME (1823-1861)

Dessin au crayon rehaussé de craie : le site des Carrières-d’Amérique, extraction de gypse, en 1861. Il couvrait un vaste secteur entre le boulevard Sérurier, la place de Rhin-et-Danube et la rue de Bellevue. Musée Carnavalet

Dessin au crayon rehaussé de craie : le site des Carrières-d’Amérique, extraction de gypse, en 1861. Il couvrait un vaste secteur entre le boulevard Sérurier, la place de Rhin-et-Danube et la rue de Bellevue. Musée Carnavalet![]()

LOUIS-NICOLAS CABAT (1812-1893)

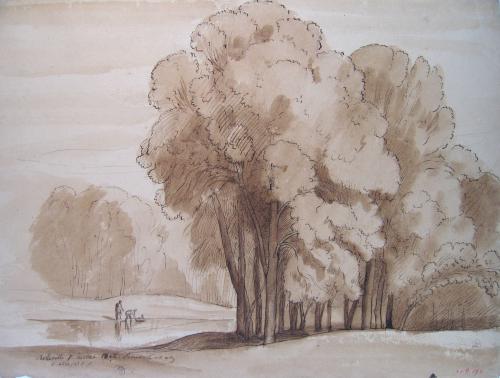

Clairière dans les bois à Belleville, dessin de 1844 témoignant de la survivance de bois sur les hauteurs du territoire bellevillois limitrophes de ce qui était alors encore Romainville (Les Lilas, de nos jours). A cette époque, l’artiste habitait rue des Amandiers. Ci-après Massifs d’arbres à Belleville, 1842.

Clairière dans les bois à Belleville, dessin de 1844 témoignant de la survivance de bois sur les hauteurs du territoire bellevillois limitrophes de ce qui était alors encore Romainville (Les Lilas, de nos jours). A cette époque, l’artiste habitait rue des Amandiers. Ci-après Massifs d’arbres à Belleville, 1842. Musée Carnavalet

Musée Carnavalet![]()

AUGUSTE (ou Augustin) ENFANTIN (1793-1827)

![]()

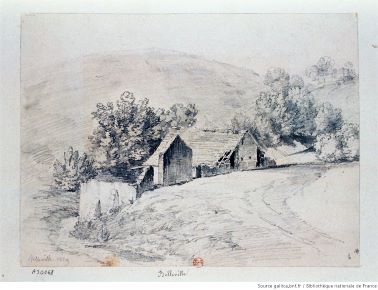

Paysage rural des hauteurs de Ménilmontant dans les années 1820, près de la propriété que la famille Enfantin possédait à l’entrée de la rue Pixérécourt et qui deviendrait en 1832 le lieu de retraite des saint-simoniens. Lithographie de Jean-François Villain.Musée Carnavalet

Paysage rural des hauteurs de Ménilmontant dans les années 1820, près de la propriété que la famille Enfantin possédait à l’entrée de la rue Pixérécourt et qui deviendrait en 1832 le lieu de retraite des saint-simoniens. Lithographie de Jean-François Villain.Musée Carnavalet![]()

E. ROEVENS(?->1867)

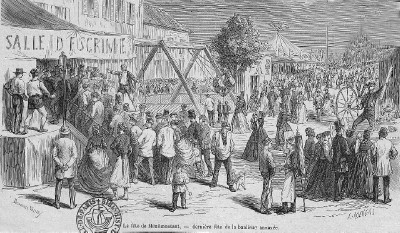

Fête foraine sur le boulevard de Ménilmontant en 1859. Dossiers iconographiques de la BHVP

Fête foraine sur le boulevard de Ménilmontant en 1859. Dossiers iconographiques de la BHVP![]()

CHRISTOPHE CIVETON (1796-1831)

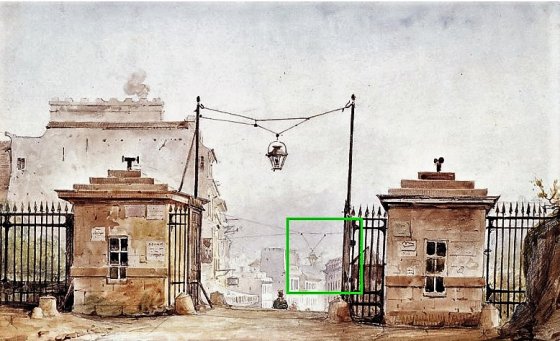

La barrière douanière dite de Belleville en 1829, à l’entrée de ce qui était alors la rue de Paris. BNF Gallica

La barrière douanière dite de Belleville en 1829, à l’entrée de ce qui était alors la rue de Paris. BNF Gallica![]()

Chapelle funéraire au cimetière du Père-Lachaise, 1829.BNF Gallica

Chapelle funéraire au cimetière du Père-Lachaise, 1829.BNF Gallica

Ci-dessous, autre vue du cimetière (peinture) :  monument au général Foy, 1829 aussi.BNF Gallica

monument au général Foy, 1829 aussi.BNF Gallica![]()

JEAN-ÉMILE LABOUREUR (1877-1943)

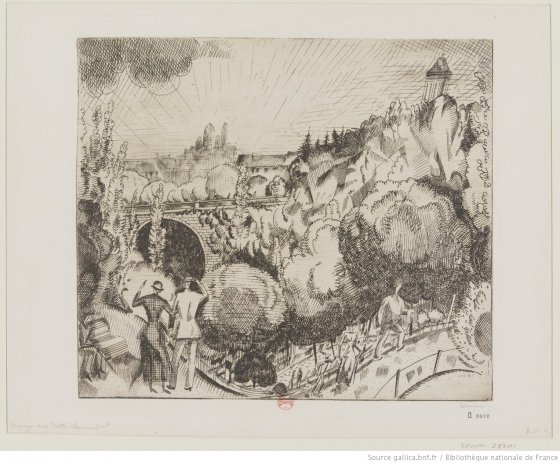

Paysage des Buttes-Chaumont dans les années 1920.BNF Gallica

Paysage des Buttes-Chaumont dans les années 1920.BNF Gallica![]()

MARIE-ÉTIENNE BILLON (1833-1882)

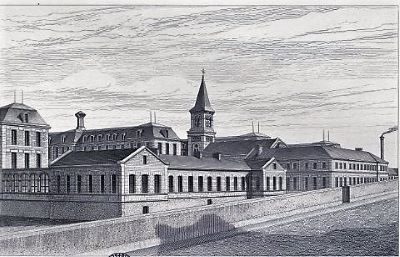

Dessin de l’arrière de l’hôpital Tenon (côté rue Pelleport) à l’époque où il était encore appelé Hôpital de Ménilmontant. Dossiers iconographiques de la BHVP

Dessin de l’arrière de l’hôpital Tenon (côté rue Pelleport) à l’époque où il était encore appelé Hôpital de Ménilmontant. Dossiers iconographiques de la BHVP

Ci-après, cour de l’établissement vers 1892 par L. Leriverend.Dossiers iconographiques de la BHVP

![]()

JOAQUIM SUNYER (1874-1956)

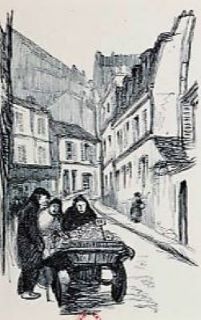

Marchande des quatre-saisons rue Rébeval. Dessin pour Les Minutes parisiennes. 7 heures : Belleville, du critique d’art bellevillois Gustave Geffroy*, 1903. BNF Gallica

Marchande des quatre-saisons rue Rébeval. Dessin pour Les Minutes parisiennes. 7 heures : Belleville, du critique d’art bellevillois Gustave Geffroy*, 1903. BNF Gallica![]()

GEORGES REDON (1869-1943)

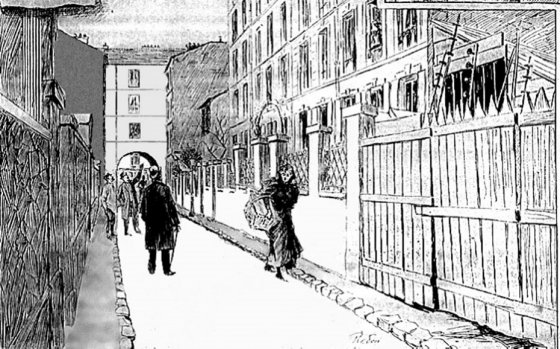

Villa Faucheur à l’époque de l’arrestation de l’anarchiste Emile Henry, qui y habita de 1892 à 1894 et y fabriqua la bombe qu’il jeta au café Terminus. Dessin pour le supplément illustré du Petit Parisien, février 1894. Au fond, la rue des Envierges. Dossiers iconographiques de la BHVP

Villa Faucheur à l’époque de l’arrestation de l’anarchiste Emile Henry, qui y habita de 1892 à 1894 et y fabriqua la bombe qu’il jeta au café Terminus. Dessin pour le supplément illustré du Petit Parisien, février 1894. Au fond, la rue des Envierges. Dossiers iconographiques de la BHVP![]()

AUGUSTE LEPÈRE (1849-1918)

Rue de Belleville le 14 juillet 1889.Tirage lithographique du musée d’Art de Cleveland (Etats-Unis).

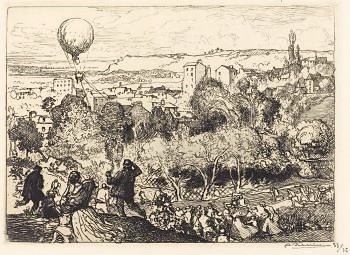

Rue de Belleville le 14 juillet 1889.Tirage lithographique du musée d’Art de Cleveland (Etats-Unis).  Atterrissage d’un ballon au Pré-Saint-Gervais. L’artiste a certainement croqué la scène du sommet de la butte du Chapeau-Rouge. Tirage de la National Gallery de Washington

Atterrissage d’un ballon au Pré-Saint-Gervais. L’artiste a certainement croqué la scène du sommet de la butte du Chapeau-Rouge. Tirage de la National Gallery de Washington![]()

MATTHAÜS MERIAN (1593-1650)

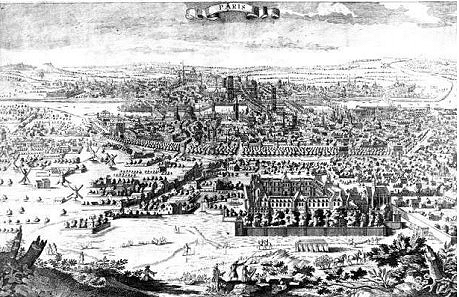

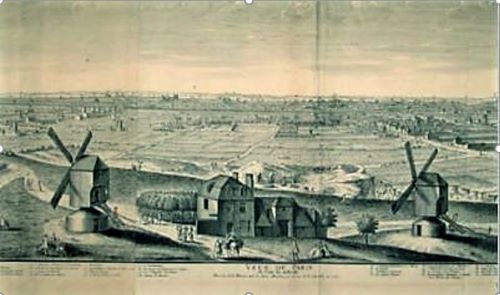

Le porfil de la ville, cité et université de Paris, dont l’aspect est pris de dessus la Montaigne de Belleville, vers 1617. Malgré le titre donné à l’estampe, le sujet réel de cette œuvre, commandée par la Couronne de France, est la célébration d’une visite rendue à l’hôpital Saint-Louis, visible au plan moyen de la gravure, par le jeune roi Louis XIII — dont le père, Henri IV, est celui qui ordonna l’édification de l’établissement — et son épouse, Anne d’Autriche. La « montaigne de Belleville », c’est en fait la butte de Chaumont et plus précisément son promontoire occidental dit aujourd’hui Bergeyre. BNF Gallica

Le porfil de la ville, cité et université de Paris, dont l’aspect est pris de dessus la Montaigne de Belleville, vers 1617. Malgré le titre donné à l’estampe, le sujet réel de cette œuvre, commandée par la Couronne de France, est la célébration d’une visite rendue à l’hôpital Saint-Louis, visible au plan moyen de la gravure, par le jeune roi Louis XIII — dont le père, Henri IV, est celui qui ordonna l’édification de l’établissement — et son épouse, Anne d’Autriche. La « montaigne de Belleville », c’est en fait la butte de Chaumont et plus précisément son promontoire occidental dit aujourd’hui Bergeyre. BNF Gallica![]()

PIERRE AVELINE (1656-1722)

Prise elle aussi de notre butte Bergeyre, vue de Paris par-dessus les terres de la Courtille et l’hôpital Saint-Louis, vers 1700. Musée Carnavalet

Prise elle aussi de notre butte Bergeyre, vue de Paris par-dessus les terres de la Courtille et l’hôpital Saint-Louis, vers 1700. Musée Carnavalet![]()

JULES ADOLPHE CHAUVET (1828-1898)

C

Le crématoire du cimetière du Père-Lachaise en 1890. Il était entré en fonction l’an d’avant.![]()

1892 : passage (plus tard rue) de l’Encheval vu de la rue de la Villette. Cette étonnante désignation de voie remonte aux pratiques paysannes du Moyen Age. Selon l’historien bellevillois Emmanuel Jacomin, elle se rapportait originellement à une large terre à vigne dite du Cheval : on parlait par suite de parcelles en Cheval.

1892 : passage (plus tard rue) de l’Encheval vu de la rue de la Villette. Cette étonnante désignation de voie remonte aux pratiques paysannes du Moyen Age. Selon l’historien bellevillois Emmanuel Jacomin, elle se rapportait originellement à une large terre à vigne dite du Cheval : on parlait par suite de parcelles en Cheval.![]()

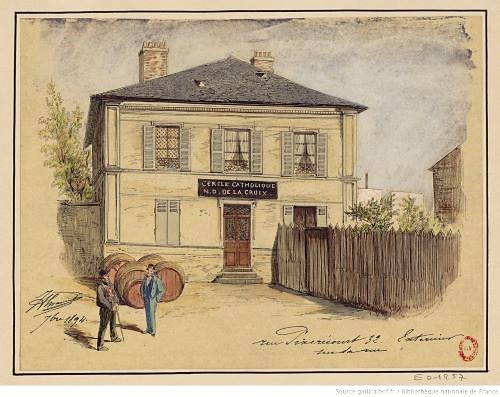

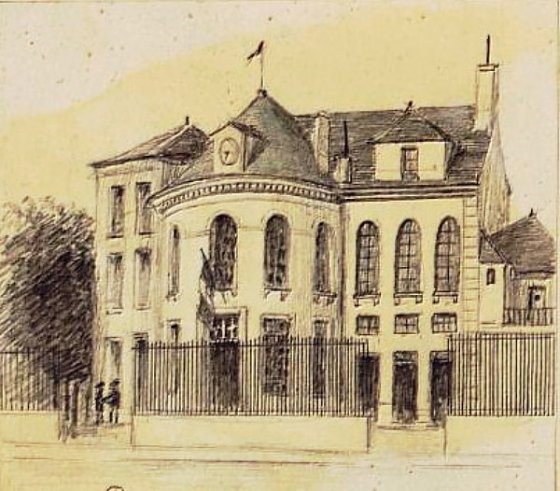

1894 : 32, rue Pixérécourt, adresse du Cercle catholique ouvrier. Chauvet, sans doute commandité pour cela, a effectué une douzaine de dessins de cette institution — dont on voit ici la façade sur la rue — fondée aux lendemains de la Commune par le député monarchiste Albert de Mun et installée à l’origine rue Levert. Ci-après, la façade sur le jardin.

1894 : 32, rue Pixérécourt, adresse du Cercle catholique ouvrier. Chauvet, sans doute commandité pour cela, a effectué une douzaine de dessins de cette institution — dont on voit ici la façade sur la rue — fondée aux lendemains de la Commune par le député monarchiste Albert de Mun et installée à l’origine rue Levert. Ci-après, la façade sur le jardin.![]()

Voie entre la rue Bolivar (avenue Simon-Bolivar désormais) et le boulevard de la Villette : nos rues Henri-Turot ou Burnouf, en 1891.

Voie entre la rue Bolivar (avenue Simon-Bolivar désormais) et le boulevard de la Villette : nos rues Henri-Turot ou Burnouf, en 1891.![]()

La rue des Couronnes en 1896 au niveau des n° 49 et 51. Cet espace est aujourd’hui entièrement occupé par les pelouses et bosquets du parc de Belleville.

La rue des Couronnes en 1896 au niveau des n° 49 et 51. Cet espace est aujourd’hui entièrement occupé par les pelouses et bosquets du parc de Belleville.![]()

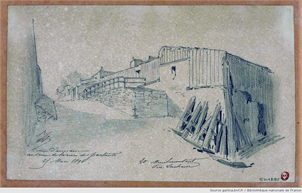

Le sommet de la rue Vilin prolongé de l’escalier menant à la rue Piat en 1892. Les maisons du trottoir de droite seront démolies aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, laissant place au terrain vague tant photographié ou filmé par Ronis, Doisneau, Lamorisse, Bovis, Guérard…

Le sommet de la rue Vilin prolongé de l’escalier menant à la rue Piat en 1892. Les maisons du trottoir de droite seront démolies aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, laissant place au terrain vague tant photographié ou filmé par Ronis, Doisneau, Lamorisse, Bovis, Guérard…![]()

Angle des rues Bolivar (n° 104) et Priestley (avenue Mathurin-Moreau) en 1891. Contreforts de la butte que l’on nomme à présent Bergeyre et qui était autrefois la pointe occidentale de la butte de Chaumont.

Angle des rues Bolivar (n° 104) et Priestley (avenue Mathurin-Moreau) en 1891. Contreforts de la butte que l’on nomme à présent Bergeyre et qui était autrefois la pointe occidentale de la butte de Chaumont.![]()

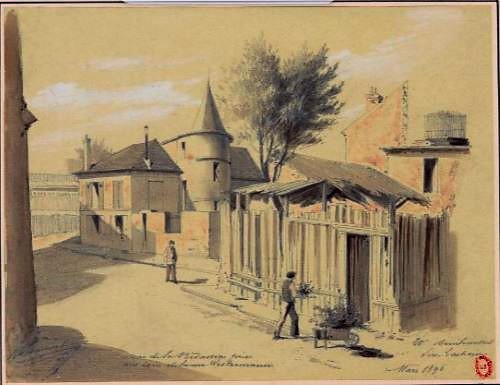

En 1892, angle de la rue de la Bidassoa et de la rue Westermann, qui n’existe plus depuis les années 1990.

En 1892, angle de la rue de la Bidassoa et de la rue Westermann, qui n’existe plus depuis les années 1990.![]()

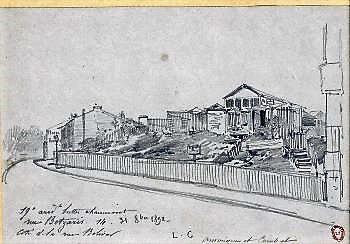

Paysage de la rue Botzaris commençante (n° 14 et autour) en 1892.

Paysage de la rue Botzaris commençante (n° 14 et autour) en 1892.![]()

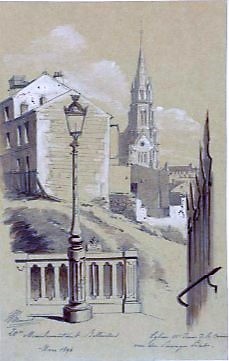

Le clocher de l’église Notre-Dame-de-la-Croix vu de l’escalier du passage Piat, au-dessus de la rue des Couronnes, en 1894.

Le clocher de l’église Notre-Dame-de-la-Croix vu de l’escalier du passage Piat, au-dessus de la rue des Couronnes, en 1894.![]()

Rue d’Annam (anciennement sentier des Partants) vue de la rue du Retrait (ratrait, à l’origine), en 1896.

Rue d’Annam (anciennement sentier des Partants) vue de la rue du Retrait (ratrait, à l’origine), en 1896.![]()

JACQUES SIMON MILCENT (circa 1690-1738)

Splendide dessin gravé (chez Desrochers) découvrant le paysage de la Courtille de Belleville en 1736. Sur la droite, l’on voit, montant de l’horizon de Paris, la route de Belleville. Elle est coupée par le cadre mais on la devine croisant plus haut l’axe horizontal bordé de deux moulins, Vieux, à gauche, et Neuf* : il correspond à notre rue Piat. Entre les deux, la maison du meunier. Musée Carnavalet

Splendide dessin gravé (chez Desrochers) découvrant le paysage de la Courtille de Belleville en 1736. Sur la droite, l’on voit, montant de l’horizon de Paris, la route de Belleville. Elle est coupée par le cadre mais on la devine croisant plus haut l’axe horizontal bordé de deux moulins, Vieux, à gauche, et Neuf* : il correspond à notre rue Piat. Entre les deux, la maison du meunier. Musée Carnavalet![]()

JULES FÉRAT (1829-1906)

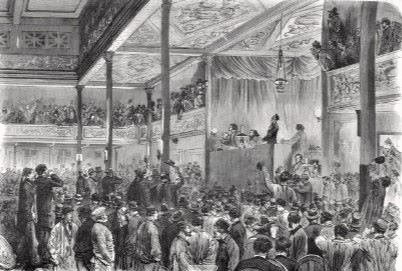

Une réunion publique de 1869 au bal-café-concert Folies (de) Belleville (Dénoyez), dans le cadre des élections législatives. On voit le candidat Henri Rochefort à la tribune des orateurs. Dessin paru dans Le Monde illustré du 20 novembre. BNF Gallica (Se reporter à la sous-division « anonymes » de cette rubrique pour le dessin montrant l’entrée du bâtiment sur la rue de Belleville.)

Une réunion publique de 1869 au bal-café-concert Folies (de) Belleville (Dénoyez), dans le cadre des élections législatives. On voit le candidat Henri Rochefort à la tribune des orateurs. Dessin paru dans Le Monde illustré du 20 novembre. BNF Gallica (Se reporter à la sous-division « anonymes » de cette rubrique pour le dessin montrant l’entrée du bâtiment sur la rue de Belleville.)![]()

CHARLES BAUDE (1853-1935)

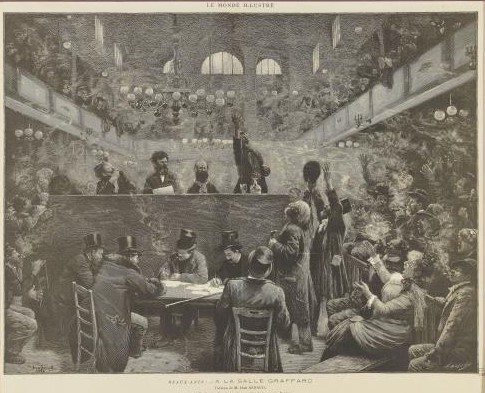

Gravure — parue dans la livraison du 29 novembre 1884 du Monde illustré (un tirage est conservé au musée Carnavalet) — d’après la célèbre toile de Jean Béraud A la salle Graffard, montrant l’endroit par jour de meeting. La salle Graffard, au 138 du boulevard de Ménilmontant, bal en première vocation, fut des lendemains de la Commune jusqu’en 1909 l’une des adresses de réunions publiques les plus connues à Paris. Son existence sera prolongée par le Concert du XXe siècle puis un cinéma.

Gravure — parue dans la livraison du 29 novembre 1884 du Monde illustré (un tirage est conservé au musée Carnavalet) — d’après la célèbre toile de Jean Béraud A la salle Graffard, montrant l’endroit par jour de meeting. La salle Graffard, au 138 du boulevard de Ménilmontant, bal en première vocation, fut des lendemains de la Commune jusqu’en 1909 l’une des adresses de réunions publiques les plus connues à Paris. Son existence sera prolongée par le Concert du XXe siècle puis un cinéma.![]()

CHARLES CONSTANS (1778-1847)

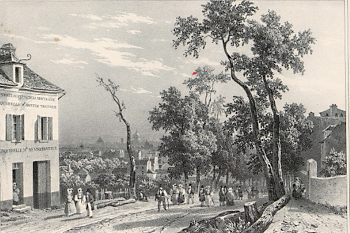

Chaussée de Ménilmontant à la hauteur de notre rue des Cascades vers 1830. Sur la gauche de l’image, cabaret d’un sieur …querelle : Le Repos de la montagne. Lithographie d’après un dessin de Lemercier.BHVP

Chaussée de Ménilmontant à la hauteur de notre rue des Cascades vers 1830. Sur la gauche de l’image, cabaret d’un sieur …querelle : Le Repos de la montagne. Lithographie d’après un dessin de Lemercier.BHVP![]()

JULES VAN MARCKE (1797-1849)

Le haut de la chaussée de Ménilmontant — promenade choyée par les Parisiens pour la splendide double bordure d’ormes — autour de 1830. Lithographie de Charles Constans. Musée Carnavalet et BNF Gallica

Le haut de la chaussée de Ménilmontant — promenade choyée par les Parisiens pour la splendide double bordure d’ormes — autour de 1830. Lithographie de Charles Constans. Musée Carnavalet et BNF Gallica![]()

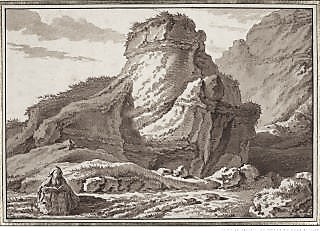

JOHANN GEORG WILLE (1715-1808)

Carrière de gypse à Ménilmontant autour de 1760. BNF Gallica et Bibliothèque municipale de Rouen

Carrière de gypse à Ménilmontant autour de 1760. BNF Gallica et Bibliothèque municipale de Rouen![]()

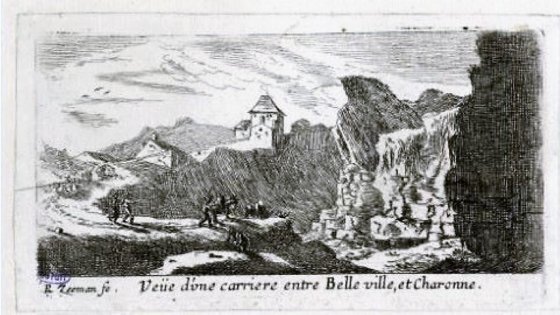

RENIER « NOONS » ZEEMAN (1623-1667)

Cette eau-forte du milieu du XVIIe siècle est intitulée Veüe d’une Carrière entre Belleville et Charonne mais sa localisation est en fait difficile : peut-être s’agit-il du site dit de la Cloche, au sommet de l’actuel rue Sorbier. BHVPTirage du Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

Cette eau-forte du milieu du XVIIe siècle est intitulée Veüe d’une Carrière entre Belleville et Charonne mais sa localisation est en fait difficile : peut-être s’agit-il du site dit de la Cloche, au sommet de l’actuel rue Sorbier. BHVPTirage du Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris![]()

AMBROISE LOUIS GARNERAY (1783-1857)

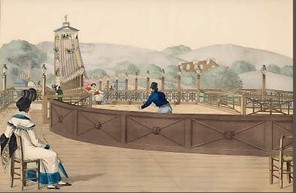

Les Montagnes* de Belleville, dessin gravé par Edme Bovinet. Ces montagnes, jeu de glisse à la mode de Russie très prisé sous la Restauration, avaient leur site entre notre rue Bisson (alors nommée opportunément des Montagnes) et la barrière des Trois-Couronnes (voir images à Palaiseau* et Orillon*). Plusieurs tirages dans les musées européens

Les Montagnes* de Belleville, dessin gravé par Edme Bovinet. Ces montagnes, jeu de glisse à la mode de Russie très prisé sous la Restauration, avaient leur site entre notre rue Bisson (alors nommée opportunément des Montagnes) et la barrière des Trois-Couronnes (voir images à Palaiseau* et Orillon*). Plusieurs tirages dans les musées européens![]()

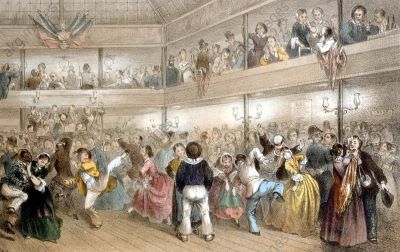

MARIE HECTOR YVERT (1808->1860)

Bal populaire. C’est le Bal Favié*, 13, rue de Belleville, qui est montré ici aux heures endiablées du carnaval. Lithographie au crayon et coloriée, extraite d’un recueil d’estampes de 1855 : Scènes et mœurs de Paris (imprimerie Wild).Coll. part.

Bal populaire. C’est le Bal Favié*, 13, rue de Belleville, qui est montré ici aux heures endiablées du carnaval. Lithographie au crayon et coloriée, extraite d’un recueil d’estampes de 1855 : Scènes et mœurs de Paris (imprimerie Wild).Coll. part.![]()

JEAN-LOUIS G. B. PALAISEAU (Années 1790-1850)

Chacune des cinq gravures qui suivent témoigne de l’environnement passablement campagnard dont, aux lendemains de l’Empire, profitait encore — mais ça changerait bientôt — la frontière entre Paris et sa première banlieue :

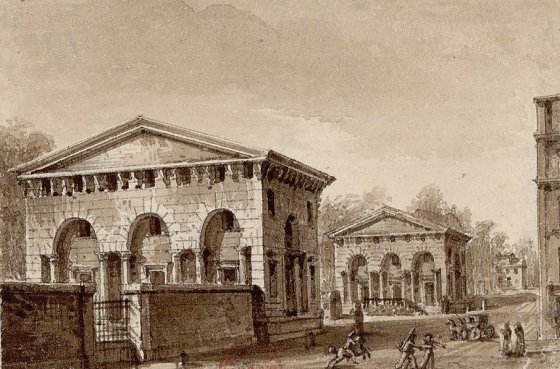

A la jonction des territoires communaux de La Villette et de Belleville, la barrière d’octroi du Combat, campée sur le site de notre place du Colonel-Fabien. Ce nom surprenant de « combat » venait du fait de la présence locale, à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles, d’un établissement de loisir proposant des combats d’animaux. Le caractère remarquable de l’architecture du bâtiment douanier atteste le génie visionnaire de son auteur, Claude-Nicolas Ledoux, qui est du reste l’auteur de tous les édifices d’octroi du célèbre mur des Fermiers-Généraux.

A la jonction des territoires communaux de La Villette et de Belleville, la barrière d’octroi du Combat, campée sur le site de notre place du Colonel-Fabien. Ce nom surprenant de « combat » venait du fait de la présence locale, à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles, d’un établissement de loisir proposant des combats d’animaux. Le caractère remarquable de l’architecture du bâtiment douanier atteste le génie visionnaire de son auteur, Claude-Nicolas Ledoux, qui est du reste l’auteur de tous les édifices d’octroi du célèbre mur des Fermiers-Généraux.![]()

La barrière de la Chopinette, posée au travers de notre boulevard de la Villette, à son carrefour avec nos rues de l’Atlas, Rébeval, du Buisson-Saint-Louis et de Sambre-et-Meuse. En 1819, celle-ci s’appelait rue de la Chopinette, encore un curieux nom qui cette fois se rapporte au patronyme d’un antique cultivateur dont la terre, au sommet du chemin, occupait un secteur de notre avenue Simon-Bolivar.

La barrière de la Chopinette, posée au travers de notre boulevard de la Villette, à son carrefour avec nos rues de l’Atlas, Rébeval, du Buisson-Saint-Louis et de Sambre-et-Meuse. En 1819, celle-ci s’appelait rue de la Chopinette, encore un curieux nom qui cette fois se rapporte au patronyme d’un antique cultivateur dont la terre, au sommet du chemin, occupait un secteur de notre avenue Simon-Bolivar.![]()

Barrière d’octroi de Belleville, ou de la Courtille, comme on appelait en ce temps le secteur. Il est là encore difficile de dire dans quel sens est prise la vue. Parions sur Paris-Belleville. Passant devant les guichets douaniers, le chemin de ronde intérieur, préforme de nos futurs boulevards de la Villette et de Belleville.

Barrière d’octroi de Belleville, ou de la Courtille, comme on appelait en ce temps le secteur. Il est là encore difficile de dire dans quel sens est prise la vue. Parions sur Paris-Belleville. Passant devant les guichets douaniers, le chemin de ronde intérieur, préforme de nos futurs boulevards de la Villette et de Belleville.![]()

Barrière des Trois-Couronnes. Pourquoi « couronnes » et le nombre trois ? les historiens s’interrogent. L’octroi barrait l’axe de nos rues Jean-Pierre-Timbaud et des Couronnes. Ici, en tout cas, c’est franchement du côté de Belleville que s’est posé le dessinateur. Bel endroit de promenade.

Barrière des Trois-Couronnes. Pourquoi « couronnes » et le nombre trois ? les historiens s’interrogent. L’octroi barrait l’axe de nos rues Jean-Pierre-Timbaud et des Couronnes. Ici, en tout cas, c’est franchement du côté de Belleville que s’est posé le dessinateur. Bel endroit de promenade.![]()

La barrière des Amandiers, visiblement en cours de construction. Le site a bien changé qu’occupe de nos jours, au pied de l’avenue Gambetta, la place Auguste-Métivier avec le départ de notre rue des Amandiers. Est-ce, sur la gauche de l’image, le mur d’enceinte du cimetière du Père-Lachaise que l’on voit ?

La barrière des Amandiers, visiblement en cours de construction. Le site a bien changé qu’occupe de nos jours, au pied de l’avenue Gambetta, la place Auguste-Métivier avec le départ de notre rue des Amandiers. Est-ce, sur la gauche de l’image, le mur d’enceinte du cimetière du Père-Lachaise que l’on voit ?![]()

LÉON LEYMONNERIE (1803-1879)

Témoignage vif, la barrière des Trois-Couronnes (voir image à Palaiseau*) en 1860, promise à la démolition comme tout l’ancien mur des Fermiers-Généraux. Le dessinateur a opéré au titre de la conservation de la mémoire.Musée Carnavalet

Témoignage vif, la barrière des Trois-Couronnes (voir image à Palaiseau*) en 1860, promise à la démolition comme tout l’ancien mur des Fermiers-Généraux. Le dessinateur a opéré au titre de la conservation de la mémoire.Musée Carnavalet![]()

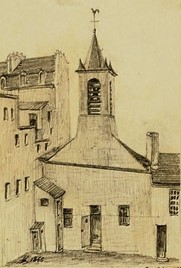

Chevet de l’ancienne église de Ménilmontant, chapelle plutôt, en 1866. Construite en bois, elle s’élevait au niveau du moderne n° 6 de la rue de la Mare (qui était numérotée à partir de la rue de Belleville avant 1860), près de la rue de Ménilmontant. (Voir à Diolot*.) Musée Carnavalet

Chevet de l’ancienne église de Ménilmontant, chapelle plutôt, en 1866. Construite en bois, elle s’élevait au niveau du moderne n° 6 de la rue de la Mare (qui était numérotée à partir de la rue de Belleville avant 1860), près de la rue de Ménilmontant. (Voir à Diolot*.) Musée Carnavalet![]()

Dessin daté de 1862 : hôtel de ville du 20e arrondissement au 136 de la grand-rue locale. Musée Carnavalet Le bâtiment figuré par Leymonnerie a toute une histoire. Edifié d’abord pour être un cabaret à la fin du XVIIIe siècle, il fut, sous l’enseigne de L’Ile d’amour, une table renommée. En 1847, la municipalité bellevilloise en fit l’acquisition et le cabaret devint la mairie de Belleville jusqu’en 1860 puis celle du 20e arrondissement jusqu’en 1876. Démoli au sein des années 1890.

Dessin daté de 1862 : hôtel de ville du 20e arrondissement au 136 de la grand-rue locale. Musée Carnavalet Le bâtiment figuré par Leymonnerie a toute une histoire. Edifié d’abord pour être un cabaret à la fin du XVIIIe siècle, il fut, sous l’enseigne de L’Ile d’amour, une table renommée. En 1847, la municipalité bellevilloise en fit l’acquisition et le cabaret devint la mairie de Belleville jusqu’en 1860 puis celle du 20e arrondissement jusqu’en 1876. Démoli au sein des années 1890.![]()

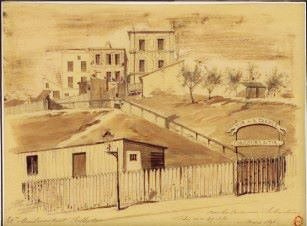

Au 145 de la rue de Ménilmontant en 1869, l’ancienne maison de retraite des saint-simoniens.

Au 145 de la rue de Ménilmontant en 1869, l’ancienne maison de retraite des saint-simoniens.![]()

Dessin de 1857 : de face, la nouvelle église paroissiale de Belleville Saint-Jean-Baptiste, qui remplaçait la première construction, de 1635. Due aux plans de l’architecte Jean-Baptiste-Antoine Lassus, la stylisation néo-gothique est plutôt réussie. Ci-après

Dessin de 1857 : de face, la nouvelle église paroissiale de Belleville Saint-Jean-Baptiste, qui remplaçait la première construction, de 1635. Due aux plans de l’architecte Jean-Baptiste-Antoine Lassus, la stylisation néo-gothique est plutôt réussie. Ci-après  , l’église vue latéralement de la rue de Palestine à la même époque. Le dessin est de Lassus en personne. Dossiers iconographiques de la BHVP

, l’église vue latéralement de la rue de Palestine à la même époque. Le dessin est de Lassus en personne. Dossiers iconographiques de la BHVP ![]()

Septembre 1877 : le Théâtre de Belleville dans son retrait de la cour Lesage (46, rue de Belleville).Musée Carnavalet.

Septembre 1877 : le Théâtre de Belleville dans son retrait de la cour Lesage (46, rue de Belleville).Musée Carnavalet.![]()

MAX LINGNER (1888-1959)

Le café La Vielleuse en 1940. A sa suite sur le boulevard de Belleville, le cinéma Cocorico. Dessin pour L’Humanité.

Le café La Vielleuse en 1940. A sa suite sur le boulevard de Belleville, le cinéma Cocorico. Dessin pour L’Humanité.![]()

ÉDOUARD DIOLOT (1815-1884)

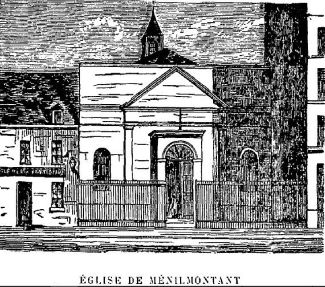

La chapelle pré-paroissiale de Ménilmontant dans les années 1860. Sise au 6 actuel de la rue de la Mare, elle sera remplacée après 1870 par l’église Notre-Dame-de-la-Croix de la rue Julien-Lacroix. Dessin pour le livre Paris-album, historique et monumental, divisé en vingt arrondissements, de Léo Lespès et Ch. Bertrand, 1863. A la BNF (Voir à Leymonnerie*.)

La chapelle pré-paroissiale de Ménilmontant dans les années 1860. Sise au 6 actuel de la rue de la Mare, elle sera remplacée après 1870 par l’église Notre-Dame-de-la-Croix de la rue Julien-Lacroix. Dessin pour le livre Paris-album, historique et monumental, divisé en vingt arrondissements, de Léo Lespès et Ch. Bertrand, 1863. A la BNF (Voir à Leymonnerie*.) ![]()

HENRY ÉMY (1820-1874)

Une guinguette de Belleville le dimanche soir, au milieu des années 1840, au quartier de la Courtille. Peut-être voit-on là, au 8 de la rue de Belleville (qui court sur la gauche et le haut de l’image), le premier état de ce qui deviendrait sous peu le Bal des Folies de Belleville* Dénoyez. Gravure d’Andrew Best-Leloir. BHVP

Une guinguette de Belleville le dimanche soir, au milieu des années 1840, au quartier de la Courtille. Peut-être voit-on là, au 8 de la rue de Belleville (qui court sur la gauche et le haut de l’image), le premier état de ce qui deviendrait sous peu le Bal des Folies de Belleville* Dénoyez. Gravure d’Andrew Best-Leloir. BHVP![]()

ERNEST LABORDE (années 1870->1920)

Parmi les nombreuses vues que cet artiste a dessinées à la mine de plomb et réunies dans son album Vieilles maisons, boutiques et paysages de Paris (éd. J. Maynial, 1918, avec une préface de Gustave Geffroy*. Lisible à la BHVP), une dizaine concerne Belleville. Sélection :

Façade sur la rue de Ménilmontant (n° 145) de l’ancienne maison de retraite de la secte des saint-simoniens vers 1918 (voir image XX).

Façade sur la rue de Ménilmontant (n° 145) de l’ancienne maison de retraite de la secte des saint-simoniens vers 1918 (voir image XX).![]()

Maisons des boulevards extérieurs (Sérurier ?), à Belleville.

Maisons des boulevards extérieurs (Sérurier ?), à Belleville.![]()

Peut-être rue Pixérécourt, ou bien Pelleport, une jolie propriété. A la Belle Epoque, le secteur abondait en habitations bourgeoises avec petit parc.

Peut-être rue Pixérécourt, ou bien Pelleport, une jolie propriété. A la Belle Epoque, le secteur abondait en habitations bourgeoises avec petit parc.![]()

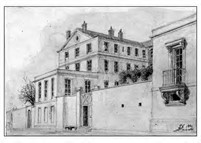

La résidence de campagne que monsieur Carré de Baudouin, fonctionnaire de la Couronne, fit bâtir — ou plutôt : « retaper » — vers 1770 au hameau de Ménilmontant. Remarquable en raison de son architecture d’inspiration palladienne, avec un péristyle à l’antique. Le domaine dont ce pavillon était le majeur ornement devint au milieu du siècle suivant la propriété des Sœurs de la charité de saint Vincent de Paul. Elles y installèrent l’Asile des petits orphelins de Ménilmontant, qui fonctionnait encore à la fin des années 1980.

La résidence de campagne que monsieur Carré de Baudouin, fonctionnaire de la Couronne, fit bâtir — ou plutôt : « retaper » — vers 1770 au hameau de Ménilmontant. Remarquable en raison de son architecture d’inspiration palladienne, avec un péristyle à l’antique. Le domaine dont ce pavillon était le majeur ornement devint au milieu du siècle suivant la propriété des Sœurs de la charité de saint Vincent de Paul. Elles y installèrent l’Asile des petits orphelins de Ménilmontant, qui fonctionnait encore à la fin des années 1980.![]()

Rue Pixérécourt, probablement, à la hauteur de notre rue des Pavillons.

Rue Pixérécourt, probablement, à la hauteur de notre rue des Pavillons.![]()

La rue des Cascades à l’approche de l’affluence de la rue de Savies. On voit le regard Saint-Martin.

La rue des Cascades à l’approche de l’affluence de la rue de Savies. On voit le regard Saint-Martin.![]()

Le n° 4 de la villa Ottoz, cité résidentielle aujourd’hui disparue.

Le n° 4 de la villa Ottoz, cité résidentielle aujourd’hui disparue.![]()

PIERRE-LUC CHARLES CICÉRI (1782-1868)

La barrière de Ménilmontant vers 1827. La vue est prise dans le sens chaussée de Ménilmontant-Rue de Ménilmontant (Oberkampf aujourd’hui), donc la direction de Paris.

La barrière de Ménilmontant vers 1827. La vue est prise dans le sens chaussée de Ménilmontant-Rue de Ménilmontant (Oberkampf aujourd’hui), donc la direction de Paris.![]()

ŒUVRES ANONYMES : non signées, non créditées

Ci-contre :  pleine campagne paysanne à Belleville en 1829.

pleine campagne paysanne à Belleville en 1829.

Ci-dessous :  antique « Vins et liqueurs » de Ménilmontant vers 1850. BNF Estampes|>

antique « Vins et liqueurs » de Ménilmontant vers 1850. BNF Estampes|>![]()

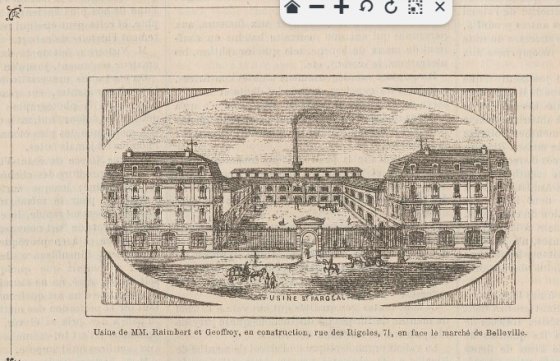

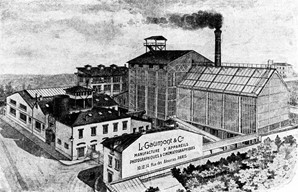

Usine « Saint-Fargeaud » des passementiers Raimbert et Geoffroy, 71, rue des Rigoles. Dessin non signé paru dans la livraison du 13 janvier 1878 de la publication professionnelle Le Panthéon de l’industrie. La légende précise « en construction » et, de fait, l’envergure finale de l’établissement semble avoir été moindre que celle figurée. L’annuaire Didot-Bottin ne la liste plus après 1883. BNF / Gallica

Usine « Saint-Fargeaud » des passementiers Raimbert et Geoffroy, 71, rue des Rigoles. Dessin non signé paru dans la livraison du 13 janvier 1878 de la publication professionnelle Le Panthéon de l’industrie. La légende précise « en construction » et, de fait, l’envergure finale de l’établissement semble avoir été moindre que celle figurée. L’annuaire Didot-Bottin ne la liste plus après 1883. BNF / Gallica![]()

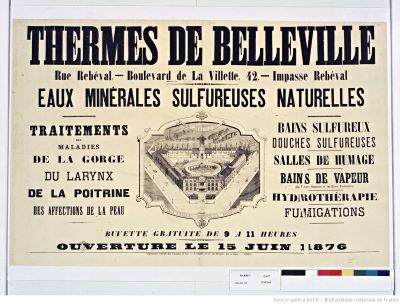

Affiche publicitaire de l’établissement municipal Thermes de Belleville. Pendant quelques années, de 1876 à 1880, il fut en effet possible de « prendre les eaux » — sulfureuses en l’occurrence — à Belleville, à la pointe de nos rues Rébeval* et de l’Atlas, comme le montre le dessin incrusté en illustration. Il y avait même un petit casino.

Affiche publicitaire de l’établissement municipal Thermes de Belleville. Pendant quelques années, de 1876 à 1880, il fut en effet possible de « prendre les eaux » — sulfureuses en l’occurrence — à Belleville, à la pointe de nos rues Rébeval* et de l’Atlas, comme le montre le dessin incrusté en illustration. Il y avait même un petit casino. ![]()

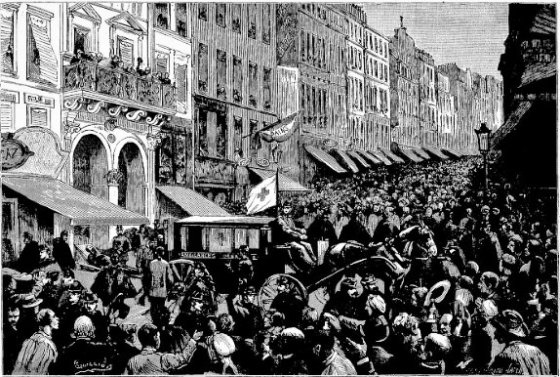

L’immeuble neuf du Bal Favié*, 13, rue de Belleville, en 1888. La scène représentée est très particulière : il s’agit de la sortie du corps d’un éminent orateur blanquiste et ancien élu de la Commune, Emile Eudes (dit « général »), frappé mortellement d’une rupture d’anévrisme en plein meeting (car cette salle était une adresse très connue de réunions publiques), le 8 août de ladite année. Dessin publié dans L’Univers illustré du 18 août et signé par un certain Guilliod de qui nous ne savons rien. BNF Estampes et Gallica

L’immeuble neuf du Bal Favié*, 13, rue de Belleville, en 1888. La scène représentée est très particulière : il s’agit de la sortie du corps d’un éminent orateur blanquiste et ancien élu de la Commune, Emile Eudes (dit « général »), frappé mortellement d’une rupture d’anévrisme en plein meeting (car cette salle était une adresse très connue de réunions publiques), le 8 août de ladite année. Dessin publié dans L’Univers illustré du 18 août et signé par un certain Guilliod de qui nous ne savons rien. BNF Estampes et Gallica

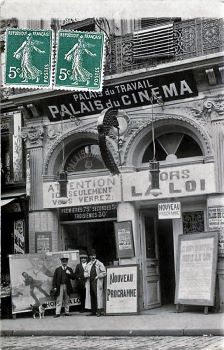

Ci-dessous, image du même endroit en 1912, devenu cinéma du Palais du cinéma. Palais du travail. A l’affiche, un film de Victorin Jasset.Collection Jean-Jacques Meusy

![]()

En-tête de lettre commerciale de la société de fabrication de chaussures Dressoir, Pémartin, Pulm et Cie, orné du dessin de son usine entre la rue du Général-Lasalle et le passage Lauzin (aujourd’hui disparu). Cette fabrique, installée en 1895, fut l’une des plus importantes de France dans son domaine.

En-tête de lettre commerciale de la société de fabrication de chaussures Dressoir, Pémartin, Pulm et Cie, orné du dessin de son usine entre la rue du Général-Lasalle et le passage Lauzin (aujourd’hui disparu). Cette fabrique, installée en 1895, fut l’une des plus importantes de France dans son domaine.![]()

Due au grand affichiste Jules Chéret en 1888, publicité du magasin la Halle aux Chapeaux, fondé en 1872 par Salomon Rosenwald au 17, rue de Belleville. Fameuse adresse commerciale de Belleville pendant un siècle, le magasin périt avec la démolition de son immeuble vers 1973.

Due au grand affichiste Jules Chéret en 1888, publicité du magasin la Halle aux Chapeaux, fondé en 1872 par Salomon Rosenwald au 17, rue de Belleville. Fameuse adresse commerciale de Belleville pendant un siècle, le magasin périt avec la démolition de son immeuble vers 1973.![]()

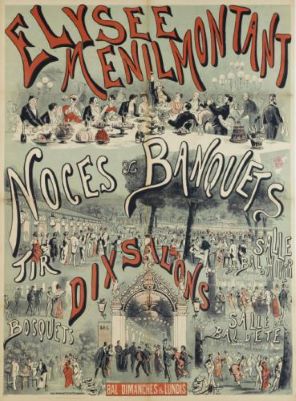

Affiche publicitaire, fin des années 1880. Cet établissement, sis aux 8-10, rue Julien-Lacroix, était l’héritier d’une guinguette et bal public, le Bal Bruneau, qui connut un vif succès au milieu du XIXe siècle. Cette enceinte de loisirs, pourvue d’un grand jardin, ferma définitivement ses portes vers 1894. Démolie peu après pour faire place à la voie urbaine actuelle, en impasse, de l’Elysée-Ménilmontant.Dessin attribué à Jonchère. Tirage de la collection de la maison du Livre et de l’Affiche, à la médiathèque de Chaumont (Haute-Marne).

Affiche publicitaire, fin des années 1880. Cet établissement, sis aux 8-10, rue Julien-Lacroix, était l’héritier d’une guinguette et bal public, le Bal Bruneau, qui connut un vif succès au milieu du XIXe siècle. Cette enceinte de loisirs, pourvue d’un grand jardin, ferma définitivement ses portes vers 1894. Démolie peu après pour faire place à la voie urbaine actuelle, en impasse, de l’Elysée-Ménilmontant.Dessin attribué à Jonchère. Tirage de la collection de la maison du Livre et de l’Affiche, à la médiathèque de Chaumont (Haute-Marne).![]()

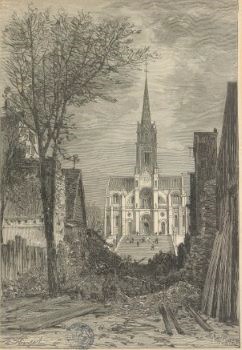

Au bout de la rue Etienne-Dolet, en plein percement en 1870, la nouvelle église Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant. Dessin de presse. Dossiers iconographiques de la BHVP

Au bout de la rue Etienne-Dolet, en plein percement en 1870, la nouvelle église Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant. Dessin de presse. Dossiers iconographiques de la BHVP![]()

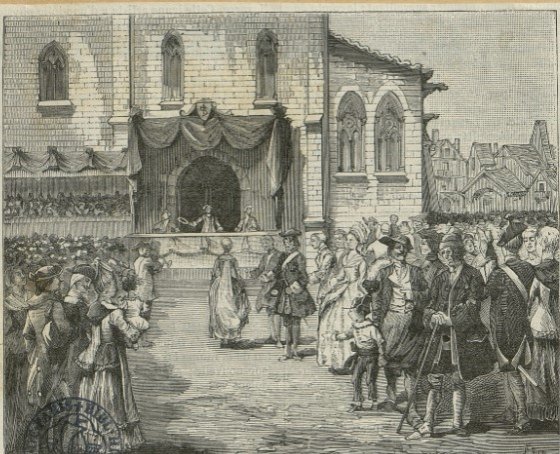

Gravure de 1775 : festivité (fête patronale de Belleville ? mariage ?) devant la vieille église Saint-Jean-Baptiste ici vue de flanc. Dossiers iconographiques de la BHVP

Gravure de 1775 : festivité (fête patronale de Belleville ? mariage ?) devant la vieille église Saint-Jean-Baptiste ici vue de flanc. Dossiers iconographiques de la BHVP

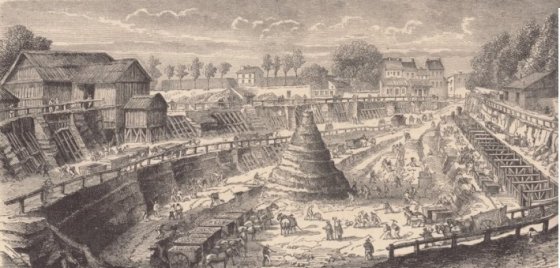

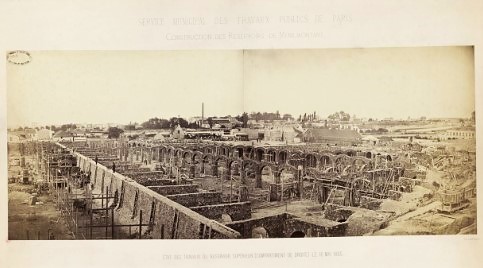

Travaux de creusement du réservoir d’eau de Ménilmontant (voir à Collard*). Dessin de presse extrait du Monde illustré du 13 août 1864. BNF Gallica

Travaux de creusement du réservoir d’eau de Ménilmontant (voir à Collard*). Dessin de presse extrait du Monde illustré du 13 août 1864. BNF Gallica![]()

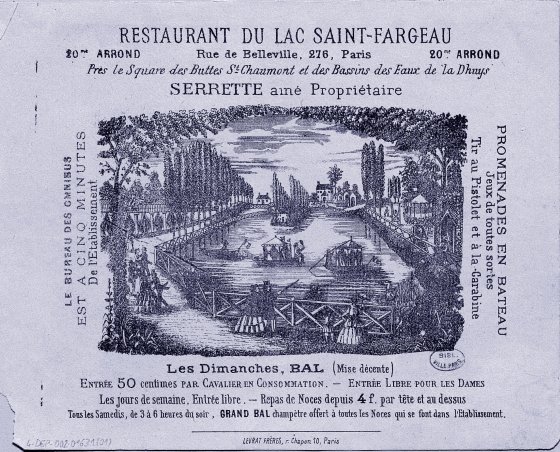

Autour de 1872, prospectus de l’établissement Lac Saint-Fargeau* (quartier de la porte des Lilas), parc de loisirs dirigé par la famille Serrette : restaurant, bal, promenades en bateau et à pied…Dossiers iconographiques de la BHVP

Autour de 1872, prospectus de l’établissement Lac Saint-Fargeau* (quartier de la porte des Lilas), parc de loisirs dirigé par la famille Serrette : restaurant, bal, promenades en bateau et à pied…Dossiers iconographiques de la BHVP![]()

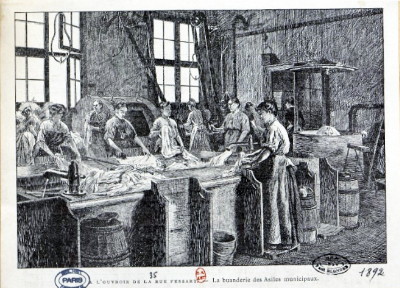

Ouvroir-refuge municipal Pauline-Roland pour femmes, 35, rue Fessart. Fondé en 1890.

Deux dessins de presse de 1892 (Dossiers icongraphiques de la BHVP) :

Atelier de brodage ;

Atelier de brodage ;  buanderie.

buanderie.

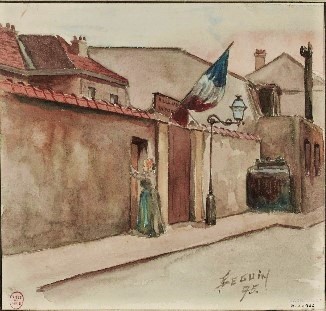

Ci-dessous, entrée de l’ouvroir en 1895. Dessin colorisé de F. Séguin. Musée Carnavalet

Dessin colorisé de F. Séguin. Musée Carnavalet

![]()

Années 1910-1920 : site, entre cour de la Métairie (92, rue de Belleville) et rue des Envierges, des usines Continsouza, qui fabriquaient des caméras de cinéma.

Années 1910-1920 : site, entre cour de la Métairie (92, rue de Belleville) et rue des Envierges, des usines Continsouza, qui fabriquaient des caméras de cinéma.![]()

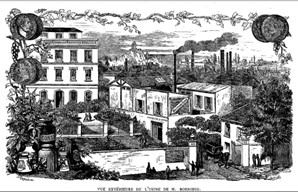

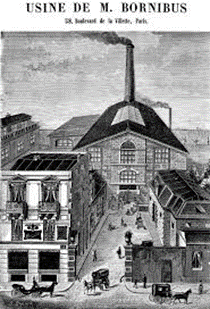

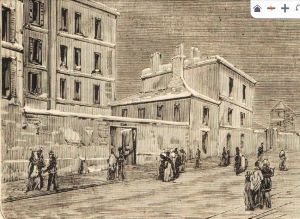

Site d’usines au n° 18 de l’époque du boulevard de la Villette (58-60 aujourd’hui). En 1867, année de l’Exposition universelle à Paris, on y trouvait l’établissement du moutardier-vinaigrier Alexandre Bornibus et l’installation de Félix Richard, fabricant d’instruments optiques de mesures environnementales.

Site d’usines au n° 18 de l’époque du boulevard de la Villette (58-60 aujourd’hui). En 1867, année de l’Exposition universelle à Paris, on y trouvait l’établissement du moutardier-vinaigrier Alexandre Bornibus et l’installation de Félix Richard, fabricant d’instruments optiques de mesures environnementales.![]()

L’entrée propre de l’usine Bornibus vers 1880.

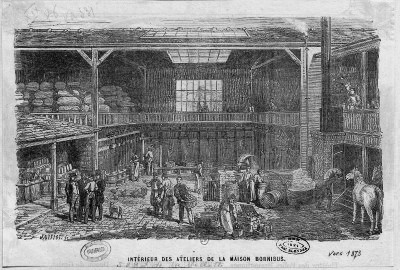

L’entrée propre de l’usine Bornibus vers 1880.  Vue intérieure des ateliers de l’usine de moutarde Bornibus autour de 1873. Gravure de Charles Jattiot. Dossiers iconographiques de la BHVP

Vue intérieure des ateliers de l’usine de moutarde Bornibus autour de 1873. Gravure de Charles Jattiot. Dossiers iconographiques de la BHVP![]()

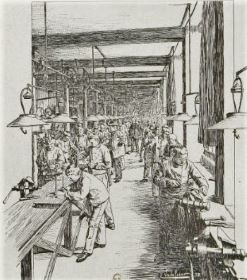

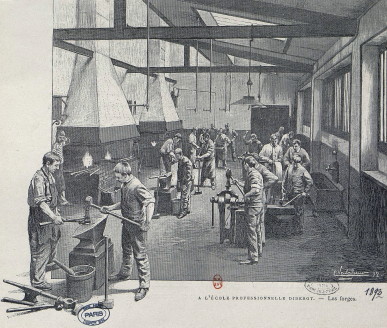

1892 : atelier d’ajustage au lycée technique Diderot, 60, boulevard de la Villette. Cet établissement scolaire s’installa dans les locaux de l’ancienne usine Richard*. Dossier de coupures de presse BHVP

1892 : atelier d’ajustage au lycée technique Diderot, 60, boulevard de la Villette. Cet établissement scolaire s’installa dans les locaux de l’ancienne usine Richard*. Dossier de coupures de presse BHVP Lycée Diderot : atelier des forges en 1892. Dessin de E. Vavasseur. Dossiers iconographiques de la BHVP

Lycée Diderot : atelier des forges en 1892. Dessin de E. Vavasseur. Dossiers iconographiques de la BHVP![]()

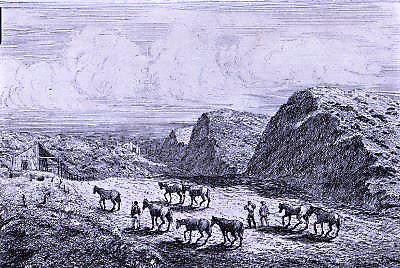

Paysage du pied de la butte Chaumont dans les années 1840. On voit sans doute un troupeau de chevaux conduit à l’équarrissage de la Voirie de Montfaucon, à La Villette. Gravure anonyme. Dossiers iconographiques de la BHVP

Paysage du pied de la butte Chaumont dans les années 1840. On voit sans doute un troupeau de chevaux conduit à l’équarrissage de la Voirie de Montfaucon, à La Villette. Gravure anonyme. Dossiers iconographiques de la BHVP![]()

Gravure anonyme des années 1820 : le boulevard de Belleville entre la barrière d’octroi de l’Orillon (rue Ramponeau), à gauche, et le parc de loisirs des Montagnes de Belleville (rue Bisson).

Gravure anonyme des années 1820 : le boulevard de Belleville entre la barrière d’octroi de l’Orillon (rue Ramponeau), à gauche, et le parc de loisirs des Montagnes de Belleville (rue Bisson).![]()

Autour de 1867-1868, le 8 de la rue de Belleville : entre le café Papin, à l’angle avec la rue Dénoyez, et une boucherie de l’autre côté, l’entrée du Bal des Folies de Belleville, dit aussi Folies-Dénoyez.

Autour de 1867-1868, le 8 de la rue de Belleville : entre le café Papin, à l’angle avec la rue Dénoyez, et une boucherie de l’autre côté, l’entrée du Bal des Folies de Belleville, dit aussi Folies-Dénoyez.![]()

La vieille église paroissiale de Belleville. Dessin de 1832 signé FS en bas à gauche (le lithographe Frédéric Sorrieu selon l’historien Gérard Duserre).

La vieille église paroissiale de Belleville. Dessin de 1832 signé FS en bas à gauche (le lithographe Frédéric Sorrieu selon l’historien Gérard Duserre).![]()

Incendie du Théâtre de Belleville dans la nuit du 12 au 13 décembre 1867. Sauvetage des blessés. Dessin paru sans signature dans Le Monde illustré du 21 suivant.

Incendie du Théâtre de Belleville dans la nuit du 12 au 13 décembre 1867. Sauvetage des blessés. Dessin paru sans signature dans Le Monde illustré du 21 suivant.![]()

Ruines du Théâtre de Belleville au matin du 13 décembre 1867. Dessin non signé dans Le Monde illustré du 28 suivant.

Ruines du Théâtre de Belleville au matin du 13 décembre 1867. Dessin non signé dans Le Monde illustré du 28 suivant.![]()

Cité Gaumont, studios de cinéma. Vers 1910.

Cité Gaumont, studios de cinéma. Vers 1910.![]()

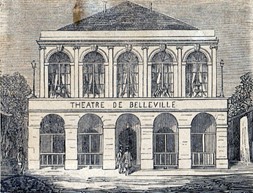

Le Théâtre de Belleville autour de 1850.

Le Théâtre de Belleville autour de 1850.![]()

Une de ces belles résidences de campagne aristocratiques ou bourgeoises qui abondaient à Belleville au début du XIXe siècle. Gravure anonyme. BHVP.

Une de ces belles résidences de campagne aristocratiques ou bourgeoises qui abondaient à Belleville au début du XIXe siècle. Gravure anonyme. BHVP.![]()

Aux Montagnes russes de Belleville en 1827. Gravure figurant dan l’ouvrage Observations sur les modes et usages de Paris.

Aux Montagnes russes de Belleville en 1827. Gravure figurant dan l’ouvrage Observations sur les modes et usages de Paris.![]()

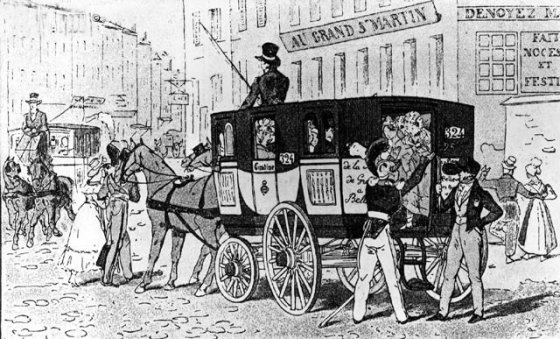

10, rue de Belleville au début des années 1840 : voiture omnibus de la compagnie des Citadines à l’arrêt devant le cabaret des Dénoyez Le Grand Saint-Martin. Gravure anonyme. Médiathèque de la RATP.

10, rue de Belleville au début des années 1840 : voiture omnibus de la compagnie des Citadines à l’arrêt devant le cabaret des Dénoyez Le Grand Saint-Martin. Gravure anonyme. Médiathèque de la RATP.![]()

II. PEINTURES

JEAN-FRANÇOIS DEMAY (1798-1850)

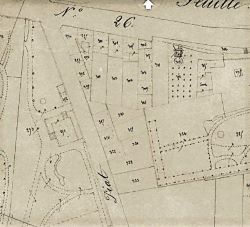

Années 1830, le moulin de la Galette, à peu près à la hauteur des n° 70-72 actuels de la rue de Belleville. Il s’agit vraisemblablement d’une reconversion du moulin Neuf figurant sur la gravure de Milcent*. Ci-après détail du plan cadastral de 1830-1850 : la rue de Belleville (dite route départementale n° 26), la rue Piat et la silhouette du moulin :

Années 1830, le moulin de la Galette, à peu près à la hauteur des n° 70-72 actuels de la rue de Belleville. Il s’agit vraisemblablement d’une reconversion du moulin Neuf figurant sur la gravure de Milcent*. Ci-après détail du plan cadastral de 1830-1850 : la rue de Belleville (dite route départementale n° 26), la rue Piat et la silhouette du moulin :

![]()

C. BUSSILLIET

. Cité Nys, rue de l’Orillon en 1870. La cité, qui jouxtait la rue de l’Orillon, a disparu en 1933 dans l’absorption de la rue du Moulin-Joly. L’échafaudage que l’on voit sur la droite est celui de l’édification de l’église Saint-Joseph. Au revers du tableau, sur une étiquette, on lit : « En 1871, sous la Commune, des cadavres y furent transportés en assez grand nombre ainsi que dans l’église Saint-Joseph. »

. Cité Nys, rue de l’Orillon en 1870. La cité, qui jouxtait la rue de l’Orillon, a disparu en 1933 dans l’absorption de la rue du Moulin-Joly. L’échafaudage que l’on voit sur la droite est celui de l’édification de l’église Saint-Joseph. Au revers du tableau, sur une étiquette, on lit : « En 1871, sous la Commune, des cadavres y furent transportés en assez grand nombre ainsi que dans l’église Saint-Joseph. »

Cour intérieure d’immeuble du boulevard de Ménilmontant, vers le Père-Lachaise. Inscriptions au dos, sur le châssis : « Maison Lecour, 76-80. »![]()

Du FAVRY

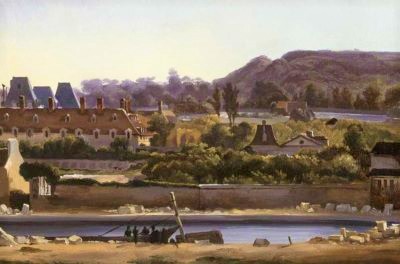

Datée de 1794, une très intéressante vue — captée à partir de ce qui était l’hôtel de Montalembert (rue Basfroi) — du site du futur cimetière du Père-Lachaise, soit le mont Louis. Au centre, à l’emplacement où s’élève de nos jours la chapelle dudit cimetière, la maison de retraite des jésuites, populairement appelée maison du père Lachaise.

Datée de 1794, une très intéressante vue — captée à partir de ce qui était l’hôtel de Montalembert (rue Basfroi) — du site du futur cimetière du Père-Lachaise, soit le mont Louis. Au centre, à l’emplacement où s’élève de nos jours la chapelle dudit cimetière, la maison de retraite des jésuites, populairement appelée maison du père Lachaise.![]()

JEAN GALDOU (1901-1985)

Rue de Savies. Photographie d’une œuvre non datée, probablement années 1940.Dossiers iconographiques de la BHVP

Rue de Savies. Photographie d’une œuvre non datée, probablement années 1940.Dossiers iconographiques de la BHVP![]()

PAUL SCHAAN (1857-1924)

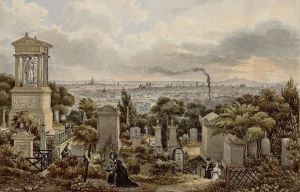

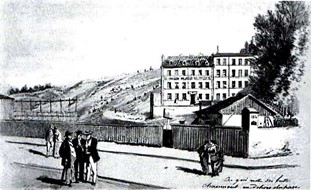

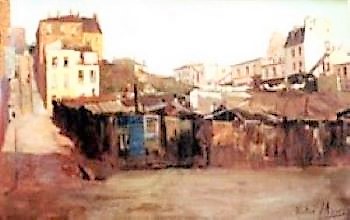

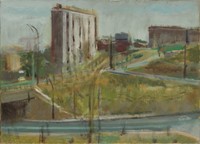

Paris vu des hauteurs de Ménilmontant en 1894, commande de la Ville avant un plan de transformation urbaine des lieux. Musée Carnavalet

Paris vu des hauteurs de Ménilmontant en 1894, commande de la Ville avant un plan de transformation urbaine des lieux. Musée Carnavalet

THEOPHILE ALEXANDRE STEINLEN (1859-1923)

Rue à Belleville, un groupe de marcheurs dans la grand-rue. Pastel, crayons de couleur et fusain sur papier, non daté (années 1890 sans doute). Collection particulière.

Rue à Belleville, un groupe de marcheurs dans la grand-rue. Pastel, crayons de couleur et fusain sur papier, non daté (années 1890 sans doute). Collection particulière.![]()

GEORGES PACOUIL (1903-1997

La maison de l’artiste dans la rue Philippe-Hecht.

La maison de l’artiste dans la rue Philippe-Hecht.![]()

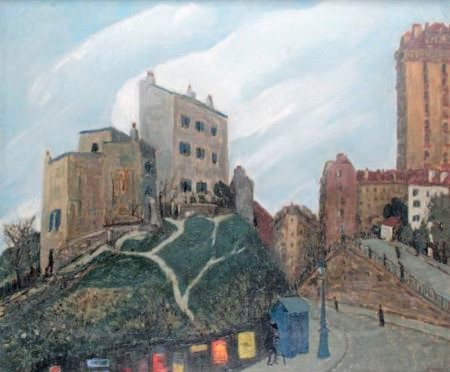

Le Sacré-Cœur montmartrois vu, vers 1936, du promontoire qui deviendrait le belvédère de la rue Georges-Lardennois, sur la butte Bergeyre. Au premier plan, la rue des Chaufourniers.

Le Sacré-Cœur montmartrois vu, vers 1936, du promontoire qui deviendrait le belvédère de la rue Georges-Lardennois, sur la butte Bergeyre. Au premier plan, la rue des Chaufourniers.![]()

C. BUSSILLET (circa 1835- ?))

JEAN JULIEN (1888-1974)

Il est l’auteur, entre 1952 et 1954, des quatre somptueuses fresques qui ornent la salle du conseil municipal à la mairie du 20e arrondissement, dont celle-ci : Le magnifique belvédère de la rue Piat, avec la balustre de l’escalier menant à la rue Vilin et l’espèce d’échauguette qui marquait le toit du 53 de ladite rue.

Le magnifique belvédère de la rue Piat, avec la balustre de l’escalier menant à la rue Vilin et l’espèce d’échauguette qui marquait le toit du 53 de ladite rue.![]()

HIPPOLYTE ADAM (1803-1856)

La vue, prise du quai de Valmy du canal Saint-Martin en 1830, montre principalement l’hôpital Saint-Louis mais son intérêt pour notre Musée tient à la silhouette bosselée de la butte Chaumont à l’arrière-plan du tableau.Musée Carnavaletmedia44990|insert|center>

La vue, prise du quai de Valmy du canal Saint-Martin en 1830, montre principalement l’hôpital Saint-Louis mais son intérêt pour notre Musée tient à la silhouette bosselée de la butte Chaumont à l’arrière-plan du tableau.Musée Carnavaletmedia44990|insert|center>

JEAN GEOFFROY (1853-1924)

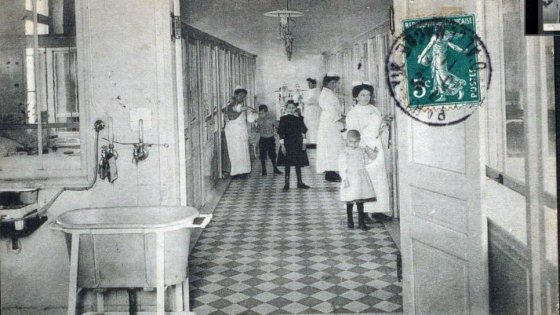

1903 : triptyque Dispensaire de la Goutte de lait de Belleville. Ce dispensaire avait été ouvert en 1892, au 126 du boulevard de Belleville, par le docteur Gaston Variot, pionnier de la puériculture. Sur le panneau central, l’artiste, qui était l’ami du médecin, le montre donnant sa consultation aux mères. Musée de l’AP-HP

1903 : triptyque Dispensaire de la Goutte de lait de Belleville. Ce dispensaire avait été ouvert en 1892, au 126 du boulevard de Belleville, par le docteur Gaston Variot, pionnier de la puériculture. Sur le panneau central, l’artiste, qui était l’ami du médecin, le montre donnant sa consultation aux mères. Musée de l’AP-HP![]()

ALOYS FRANÇOIS LOIR (dit Luigi Loir, 1845-1916)

Boulevard de la Villette au crépuscule en 1883.Dossiers iconographiques de la BHVP

Boulevard de la Villette au crépuscule en 1883.Dossiers iconographiques de la BHVP![]()

ALPHONSE QUIZET (1885-1955)

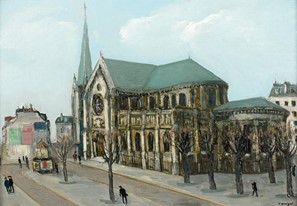

Chevet de l’église Notre-Dame-de-la-Croix vu de la rue de Ménilmontant, 1929. La construction de l’édifice, selon les plans de l’architecte Louis-Jean-Antoine Héret (qui sera maire du 20e arrondissement en 1869-1870), se déroula sur dix-sept ans à partir de 1863.

Chevet de l’église Notre-Dame-de-la-Croix vu de la rue de Ménilmontant, 1929. La construction de l’édifice, selon les plans de l’architecte Louis-Jean-Antoine Héret (qui sera maire du 20e arrondissement en 1869-1870), se déroula sur dix-sept ans à partir de 1863.![]()

La rue des Pyrénées à la place des Rigoles.

La rue des Pyrénées à la place des Rigoles.![]()

Paysage de la porte du Pré-Saint-Gervais.

Paysage de la porte du Pré-Saint-Gervais.![]()

La belle maison du bout de la rue des Lilas, au sommet de l’escalier menant au boulevard Sérurier, 1929.

La belle maison du bout de la rue des Lilas, au sommet de l’escalier menant au boulevard Sérurier, 1929.![]()

![]()

Rue de Crimée sous la passerelle Arthur-Rozier, autour de 1930.

Rue de Crimée sous la passerelle Arthur-Rozier, autour de 1930.![]()

La gare de Petite Ceinture à Ménilmontant, vers 1930.

La gare de Petite Ceinture à Ménilmontant, vers 1930.![]()

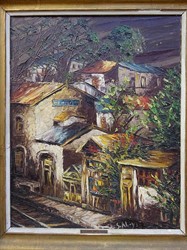

Image un peu fantastique de maisons de Ménilmontant.

Image un peu fantastique de maisons de Ménilmontant.![]()

LEON ZEYTLINE (1885-1963)

Il s’illustra aussi dans l’art de la colorisation-recréation de cartes postales, comme celle ci :  carrefour des rues de Belleville, des Pyrénées et Bolivar vers 1910, où le peintre n’a certainement jamais mis les pieds. Ci-contre, la carte postale d’origine :

carrefour des rues de Belleville, des Pyrénées et Bolivar vers 1910, où le peintre n’a certainement jamais mis les pieds. Ci-contre, la carte postale d’origine :

![]()

GEORGES ROUAULT (1871, à Belleville-1958)

La rue des Solitaires, 1922. Cette artère débouche sur la rue de la Villette où, le 27 mai 1871, le peintre naquit à l’abri d’une cave tandis que les ultimes combats de la Commune s’exacerbaient dehors.

La rue des Solitaires, 1922. Cette artère débouche sur la rue de la Villette où, le 27 mai 1871, le peintre naquit à l’abri d’une cave tandis que les ultimes combats de la Commune s’exacerbaient dehors. ![]()

EUGÈNE CARRIÈRE (1849-1906).

Balcons du Théâtre de Belleville, 1894. C’est la qualité du regard des spectateurs du public populaire de ce théâtre, captivés par l’action dramatique se déroulant sur la scène, qui a intéressé l’artiste.

Balcons du Théâtre de Belleville, 1894. C’est la qualité du regard des spectateurs du public populaire de ce théâtre, captivés par l’action dramatique se déroulant sur la scène, qui a intéressé l’artiste.![]()

OCTAVE LINET (1870-1962).

Comme élève d’Eugène Carrière à son académie, il accompagna son maître tandis qu’il travaillait à son tableau sur le Théâtre de Belleville (voir à Carrière*). Ce qui a donné ceci :

Loge d’acteurs au Théâtre de Belleville. L’homme assis au fond à la chevelure rousse est l’acteur Gustave Hamilton ; en train de se maquiller, peut-être voit-on sa partenaire de scène Juliette Boyer. Musée Carnavalet

Loge d’acteurs au Théâtre de Belleville. L’homme assis au fond à la chevelure rousse est l’acteur Gustave Hamilton ; en train de se maquiller, peut-être voit-on sa partenaire de scène Juliette Boyer. Musée Carnavalet

Ci-dessous, coulisses du Théâtre de Belleville. Coll. particulière

![]()

JEAN TEXCIER (1888-1957)

Dessin rehaussé de peinture : porte de Ménilmontant vers 1950.Musée Carnavalet

Dessin rehaussé de peinture : porte de Ménilmontant vers 1950.Musée Carnavalet![]()

CHARLES HOGUET (1821-1870)

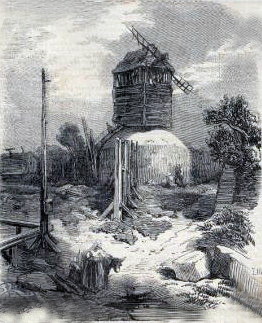

Dessin de L’Illustration reproduisant la toile exposée par Hoguet au Salon du printemps 1848, cataloguée sous le titre : Moulin sur la butte de Saint-Chaumont. L’on voit très probablement ici, à l’angle de nos rues Fessart et Préault, le moulin appelé en 1848 moulin de la Galette, vestige du vieux moulin des Chopinettes. Dossiers iconographiques de la BHVP Il y eut donc deux moulins de la Galette à Belleville, contemporains, celui de la rue de Belleville (voir à Jean-François Demay*) et celui-ci.

Dessin de L’Illustration reproduisant la toile exposée par Hoguet au Salon du printemps 1848, cataloguée sous le titre : Moulin sur la butte de Saint-Chaumont. L’on voit très probablement ici, à l’angle de nos rues Fessart et Préault, le moulin appelé en 1848 moulin de la Galette, vestige du vieux moulin des Chopinettes. Dossiers iconographiques de la BHVP Il y eut donc deux moulins de la Galette à Belleville, contemporains, celui de la rue de Belleville (voir à Jean-François Demay*) et celui-ci.

VICTOR-RENÉ GARSON (1796-1867)

L’ancienne église Saint-Jean-Baptiste, en 1852, quatre ans avant sa démolition. Musée Carnavalet

L’ancienne église Saint-Jean-Baptiste, en 1852, quatre ans avant sa démolition. Musée Carnavalet![]()

THÉODORE ROUSSEAU (1812-1867)

Paris vu des hauteurs de la Courtille de Belleville, du balcon de notre rue Piat, probablement.

Paris vu des hauteurs de la Courtille de Belleville, du balcon de notre rue Piat, probablement.![]()

MARCEL LEPRIN (1891-1933)

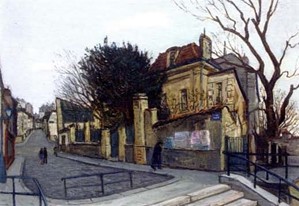

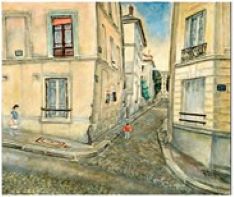

Le sommet de la rue Piat et son décor presque théâtral dans les années 1926-1928. La silhouette un peu fantastique de la maison dite du Meunier, avec sa tourelle percée d’œils-de-bœuf, saute aux yeux.

Le sommet de la rue Piat et son décor presque théâtral dans les années 1926-1928. La silhouette un peu fantastique de la maison dite du Meunier, avec sa tourelle percée d’œils-de-bœuf, saute aux yeux.![]()

CÉLESTIN NANTEUIL (Célestin Nanteuil-Lebœuf, dit, 1813-1873)

La Descente de la Courtille, 1842. Cette manifestation carnavalesque haute en couleur prenait corps à la barrière d’octroi de Belleville, que l’on voit donc ici, et traversait en cortège tout le quartier de la Courtille pour rejoindre la place du Château-d’Eau (de la République de nos jours).

La Descente de la Courtille, 1842. Cette manifestation carnavalesque haute en couleur prenait corps à la barrière d’octroi de Belleville, que l’on voit donc ici, et traversait en cortège tout le quartier de la Courtille pour rejoindre la place du Château-d’Eau (de la République de nos jours).![]()

JEAN PEZOUS (1815-1885)

A peu près la même scène que celle peinte par Nanteuil*, un peu plus tard dans l’avancée du défilé et dans la date d’exécution de la toile, le même personnage central exubérant et grimé en soldat : le célèbre animateur de bal Chicard.

A peu près la même scène que celle peinte par Nanteuil*, un peu plus tard dans l’avancée du défilé et dans la date d’exécution de la toile, le même personnage central exubérant et grimé en soldat : le célèbre animateur de bal Chicard.![]()

LÉON SCHWARZ-ABRYS (1905-1991).

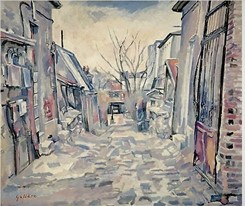

Rue Burnouf, années 1935-1945.

Rue Burnouf, années 1935-1945.![]()

Gare de Petite Ceinture de Ménilmontant, années 1935-1945.

Gare de Petite Ceinture de Ménilmontant, années 1935-1945.![]()

ALBERT FOS

SARD (1867-1947)

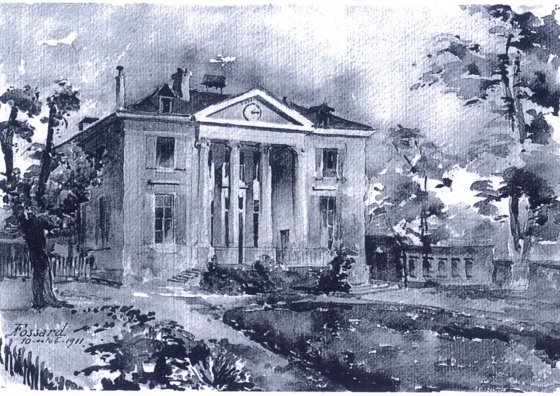

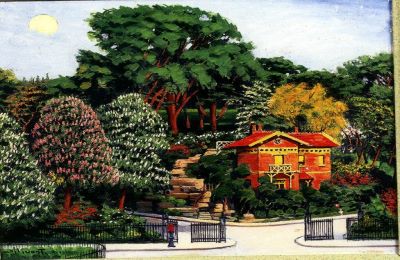

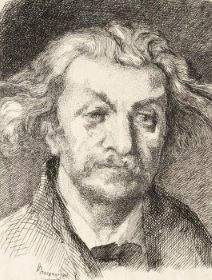

Peinture sur papier à dessein professionnel : le pavillon Carré de Baudouin et son jardin en 1911. Fossard, qui a beaucoup œuvré à Belleville (sa signature apparaît sur les façades d’immeubles), avait alors été pressenti pour des travaux d’aménagement de l’orphelinat qui occupait le lieu. Il fut aussi peintre d’un impressionnisme tardif.

Peinture sur papier à dessein professionnel : le pavillon Carré de Baudouin et son jardin en 1911. Fossard, qui a beaucoup œuvré à Belleville (sa signature apparaît sur les façades d’immeubles), avait alors été pressenti pour des travaux d’aménagement de l’orphelinat qui occupait le lieu. Il fut aussi peintre d’un impressionnisme tardif. Autoportrait de l’artiste vers 1910. Collection Jacqueline Arnaud

Autoportrait de l’artiste vers 1910. Collection Jacqueline Arnaud

Autres images du pavillon :

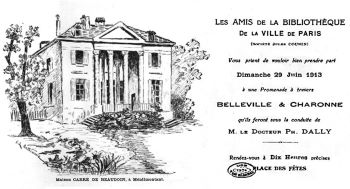

Carton d’invitation à une promenade, 1913. Le dessin est d’Edmond Anthiome.

Carton d’invitation à une promenade, 1913. Le dessin est d’Edmond Anthiome.![]()

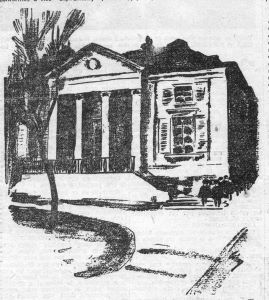

Dessin de Lingner pour l’illustration d’un article de L’Humanité (1945) consacré au pavillon.

Dessin de Lingner pour l’illustration d’un article de L’Humanité (1945) consacré au pavillon.![]()

CHARLES LÉOPOLD GREVENBROECK (16..-1758 ?)

Vue de Paris prise de la hauteur au-dessus de notre rue Piat. Document exceptionnel montrant l’ensemble du paysage de la Courtille au milieu du XVIIIe siècle, avec moulin et carrière de gypse. Sur la droite, montant de la capitale, la route de Belleville, Romainville, Meaux…Musée Carnavalet

Vue de Paris prise de la hauteur au-dessus de notre rue Piat. Document exceptionnel montrant l’ensemble du paysage de la Courtille au milieu du XVIIIe siècle, avec moulin et carrière de gypse. Sur la droite, montant de la capitale, la route de Belleville, Romainville, Meaux…Musée Carnavalet![]()

ALBERT GLEIZES (1881-1953)

Fusain : boulevard de Belleville vers 1903.

Fusain : boulevard de Belleville vers 1903.![]()

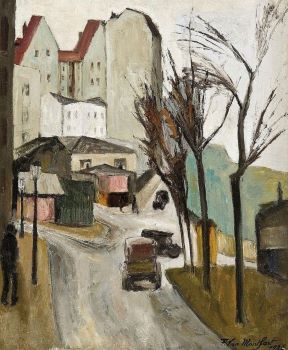

FRANZ VAN MONTFORT (1889-1980)

La partie finale de la rue Haxo, au confluent du boulevard Sérurier et de la rue des Bois, 1928. Collection particulière

La partie finale de la rue Haxo, au confluent du boulevard Sérurier et de la rue des Bois, 1928. Collection particulière![]()

ALFRED COURMES (1898-1993).

Résidant près de la gare de l’Est, il a trouvé dans Belleville plusieurs sujets d’inspiration au résultat toujours un peu décalé :

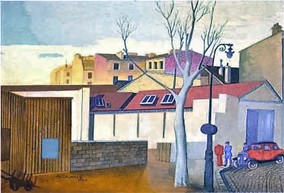

La place du Combat (du Colonel-Fabien de nos jours) en 1938, avec de singuliers petits personnages que l’on dirait sortis de la mythologie grecque.

La place du Combat (du Colonel-Fabien de nos jours) en 1938, avec de singuliers petits personnages que l’on dirait sortis de la mythologie grecque.![]()

Le même angle de place à une autre heure de 1938.

Le même angle de place à une autre heure de 1938.![]()

AUGUSTE (ou AUGUSTIN) ENFANTIN

Paysage, huile sur papier marouflé. Très probablement, c’est une vue de Ménilmontant avec Paris à l’arrière-plan. Vers 1825.

Paysage, huile sur papier marouflé. Très probablement, c’est une vue de Ménilmontant avec Paris à l’arrière-plan. Vers 1825.![]()

CLOVIS TROUILLE (1889-1975)

Entrée du parc au sommet de l’avenue Mathurin-Moreau, à deux pas de sa résidence-atelier, vers 1950.

Entrée du parc au sommet de l’avenue Mathurin-Moreau, à deux pas de sa résidence-atelier, vers 1950.![]()

VICTOR MAREC (1862-1920).

Boulevard de la Villette, au premier plan, la rue Asselin (Henri-Turot de nos jours), à gauche, menant à la cité Monjol et poursuivie par l’escalier débouchant sur l’avenue Simon-Bolivar, vers 1890.

Boulevard de la Villette, au premier plan, la rue Asselin (Henri-Turot de nos jours), à gauche, menant à la cité Monjol et poursuivie par l’escalier débouchant sur l’avenue Simon-Bolivar, vers 1890.![]()

GEORGES RÉGNAULT (1898-1979).

Corbillard descendant la rue Vilin vers 1945. © Capture sur Internet.

Corbillard descendant la rue Vilin vers 1945. © Capture sur Internet.![]()

VICTORIN GALIÈRE (1914-1990).

Rue Haxo à la rue Carolus-Duran en 1984.

Rue Haxo à la rue Carolus-Duran en 1984.![]()

158, rue de Ménilmontant, près de la rue Pelleport, en 1975.

158, rue de Ménilmontant, près de la rue Pelleport, en 1975.![]()

PAUL MASCART (1874-1958).

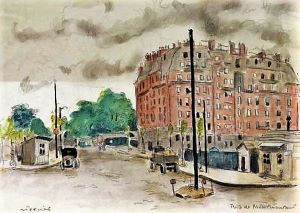

Boulevard de la Villette vers 1910. La localisation précise n’est pas aisée, la place du Combat (du Colonel-Fabien depuis 1945), peut-être.

Boulevard de la Villette vers 1910. La localisation précise n’est pas aisée, la place du Combat (du Colonel-Fabien depuis 1945), peut-être.![]()

CHARLES-FRÉDÉRIC SOEHNÉE (1789-1858)

Aquarelle : carrière de gypse à Belleville, années 1820.

Aquarelle : carrière de gypse à Belleville, années 1820.![]()

JACQUES BOLLO (1931-2013).

Porte du Pré-Saint-Gervais vers 1980.

Porte du Pré-Saint-Gervais vers 1980.![]()

ŒUVRES ANONYMES : non signées, non créditées

Clos du Père-Lachaise vers 1810. On voit, à l’arrière, la maison de retraite des Jésuites encore debout.

Clos du Père-Lachaise vers 1810. On voit, à l’arrière, la maison de retraite des Jésuites encore debout.![]()

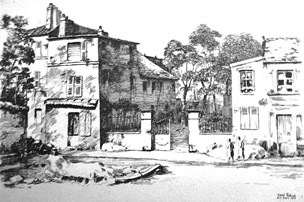

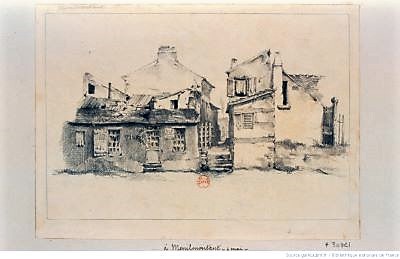

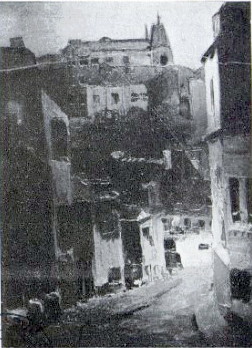

Masures à Belleville. Dessin de 1829, auteur non identifié. C.-F. Soehnée, peut-être (voir plus haut).

Masures à Belleville. Dessin de 1829, auteur non identifié. C.-F. Soehnée, peut-être (voir plus haut).

![]()

Ancien grand immeuble des 1-5, rue de la Mare. Peinture de 1871 due à un habitant. Cet immeuble, qui abritait le presbytère de l’église Notre-Dame-de-la-Croix, a été remplacé dans les années 1970 par l’ensemble immobilier actuel. Musée Carnavalet

Ancien grand immeuble des 1-5, rue de la Mare. Peinture de 1871 due à un habitant. Cet immeuble, qui abritait le presbytère de l’église Notre-Dame-de-la-Croix, a été remplacé dans les années 1970 par l’ensemble immobilier actuel. Musée Carnavalet![]()

III. DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES

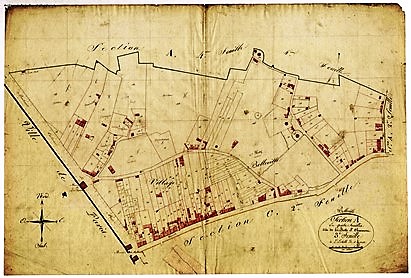

EXTRAITS DU PLAN CADASTRAL DIT NAPOLÉONIEN

Les quatre plans qui suivent dans cette rubrique sont accessibles en ligne sur le site Internet des plans parcellaires numérisés des Archives de Paris. La colorisation foncée indique le bâti.

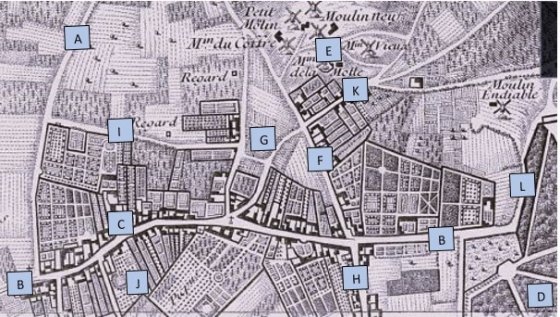

La haute Courtille du nord et du sud, de part et d’autre de la rue de Belleville (1825, cartographie Vasserot)

Presque toutes nos voies modernes sont déjà tracées. Très souvent, leur nom d’origine a été changé : la rue de Paris est devenue notre rue de Belleville ; la rue Saint-Laurent, rue Rébeval ; rue Ramponeau, rue Dénoyez ; de l’Orillon, Ramponeau ; Trois-Couronnes, Couronnes ; de la Révolution, de Tourtille… Sur le plan du Nord, vers le bord de droite de l’image, la rue des Moulins (Clavel) mène à la butte Chaumont. Au sud, à la même bordure, les premières maisons du village de Belleville proprement dit.

Presque toutes nos voies modernes sont déjà tracées. Très souvent, leur nom d’origine a été changé : la rue de Paris est devenue notre rue de Belleville ; la rue Saint-Laurent, rue Rébeval ; rue Ramponeau, rue Dénoyez ; de l’Orillon, Ramponeau ; Trois-Couronnes, Couronnes ; de la Révolution, de Tourtille… Sur le plan du Nord, vers le bord de droite de l’image, la rue des Moulins (Clavel) mène à la butte Chaumont. Au sud, à la même bordure, les premières maisons du village de Belleville proprement dit.

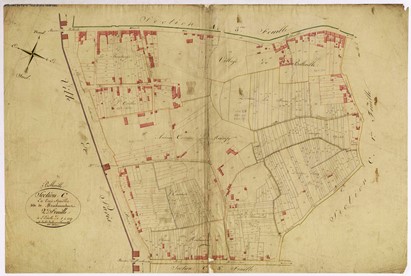

Le cœur du village historique, nord et sud (1850, cartographie Vasserot et Bellanger)

Nord. Au milieu de l’image, la rue de la Villette. Coloriée en rouge par nous, l’ancien bâtiment de l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, qui s’élevait plus en retrait de la rue de Paris (de Belleville) que, de nos jours, le nouvel édifice.

Nord. Au milieu de l’image, la rue de la Villette. Coloriée en rouge par nous, l’ancien bâtiment de l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, qui s’élevait plus en retrait de la rue de Paris (de Belleville) que, de nos jours, le nouvel édifice. Sud. Au centre de l’image, les rues de la Mare et des Rigoles qui, à l’époque, remontaient jusqu’à la rue de Paris (de Belleville). Sur la droite, la rue de Calais (Pixérécourt), qui reliait le village historique de Belleville au quartier de Ménilmontant.

Sud. Au centre de l’image, les rues de la Mare et des Rigoles qui, à l’époque, remontaient jusqu’à la rue de Paris (de Belleville). Sur la droite, la rue de Calais (Pixérécourt), qui reliait le village historique de Belleville au quartier de Ménilmontant.![]()

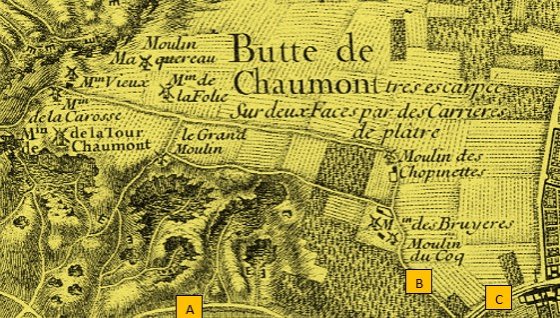

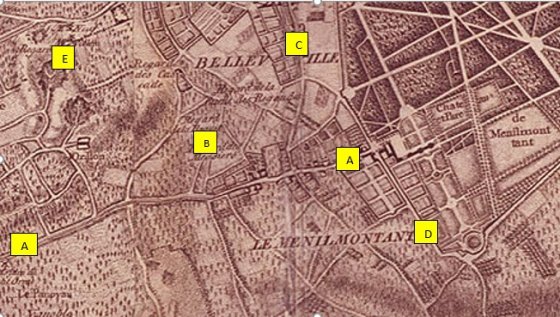

PLAN DE ROUSSEL de Paris et de ses environs (1730)

Ce vaste plan, dont trois petits extraits ici, est lisible sur papier à la BHVP et en ligne à la BNF Gallica.

Secteur occidental de la butte de Chaumont (dont la pointe constitue notre butte Bergeyre), avec les moulins

Repères. A : rue Saint-Laurent (Rébeval aujourd’hui) - B : rue des Moulins (Clavel) - C : rue de Paris (de Belleville).

Repères. A : rue Saint-Laurent (Rébeval aujourd’hui) - B : rue des Moulins (Clavel) - C : rue de Paris (de Belleville).![]()

Le cœur du village historique de Belleville Repères. A : Chemin de Belleville à La Villette (rue de la Villette maintenant) - B : Grand-rue du village, rue de Paris (de Belleville) - C : église Saint-Jean-Baptiste - D : parc du château de Ménilmontant) - E : butte de Beauregard et ses moulins - F : Rue de Saint-Denis (Compans) - G : lieu dit La Tillaie (place des Fêtes) -H : rue de Calais, chemin de Ménilmontant (Pixérécourt) - I : rue des Solitaires - J : propriété qui deviendrait celle du cabaret L’Ile d’amour — puis la mairie de Belleville —, avec son parc et sa pièce d’eau - K : rue du Pré-Saint-Gervais - L : route de Romainville.

Repères. A : Chemin de Belleville à La Villette (rue de la Villette maintenant) - B : Grand-rue du village, rue de Paris (de Belleville) - C : église Saint-Jean-Baptiste - D : parc du château de Ménilmontant) - E : butte de Beauregard et ses moulins - F : Rue de Saint-Denis (Compans) - G : lieu dit La Tillaie (place des Fêtes) -H : rue de Calais, chemin de Ménilmontant (Pixérécourt) - I : rue des Solitaires - J : propriété qui deviendrait celle du cabaret L’Ile d’amour — puis la mairie de Belleville —, avec son parc et sa pièce d’eau - K : rue du Pré-Saint-Gervais - L : route de Romainville.![]() Ménilmontant, hameau du château

Ménilmontant, hameau du château Repères. A : chaussée de Ménilmontant (rue de Ménilmontant) - B : secteur de notre rue des Cascades - C : Rue de Calais, chemin de Belleville à Ménilmontant - D : avenue extérieure à l’enceinte du château (rue Pelleport) - E : : secteur de notre rue Piat.

Repères. A : chaussée de Ménilmontant (rue de Ménilmontant) - B : secteur de notre rue des Cascades - C : Rue de Calais, chemin de Belleville à Ménilmontant - D : avenue extérieure à l’enceinte du château (rue Pelleport) - E : : secteur de notre rue Piat.![]()

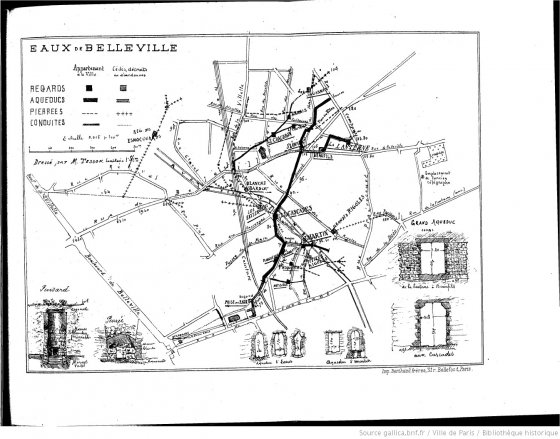

AUTRES PLANS :

Plan du quartier Saint-Fargeau, extrait du plan de Paris édité par Hachette en 1894

Lisible en ligne sur Internet.

Repères. A Boulevard extérieur - B Parc de loisirs du Lac Saint-Fargeau à la porte des Lilas - C Cimetière ex-communal de Belleville - D Châteaux d’eau - E Réservoir d’eau de Ménilmontant

Repères. A Boulevard extérieur - B Parc de loisirs du Lac Saint-Fargeau à la porte des Lilas - C Cimetière ex-communal de Belleville - D Châteaux d’eau - E Réservoir d’eau de Ménilmontant ![]()

Plan terrier du domaine agricole bellevillois de la congrégation Saint-Martin-des-Champs en 1738 Remarquable de précision, ce document montre (repère C) la maison de maître du domaine, qu’on appelait hôtel Saint-Martin, et ses dépendances fermières réparties autour d’une cour. L’ensemble occupait l’espace qui serait plus tard traversé par l’axe de nos rues des Pyrénées-avenue Simon-Bolivar. Au-dessus, courant vers la gauche de l’image, la rue des Moulins (Clavel désormais, repère B). Perpendiculairement, c’est la route de Paris au village historique de Belleville, dont nous sommes de fait à l’entrée, au sommet de la haute Courtille. De chaque côté de la grand-chaussée, les terres du domaine. Le repère A marque l’affluence de la rue Saint-Laurent (Rébeval). En face de ce point, les deux moulins qui encadrent la maison du meunier (voir l’estampe Milcent) situent le parcours de la future rue Piat. Archives nationales, N III/538 Seine